|

Et pourquoi pas un petit billet météo ce dimanche ?

Une pause scélérate

L' oeil du cyclone : le terme est porteur et fait tout son effet. On en parle souvent mais on peut rarement l'observer… Mis à part dans les photographies prises au départ d'avions de haute altitude ou de l'espace ou encore dans les films catastrophes du style "Twister" où l'imagination (pas si débordante que cela face à la réalité) des producteurs nous emplit les yeux d’effets impressionnants.

"L'oeil d'un cyclone tropical est une zone de vents calmes et de temps clément siégeant en général au centre de la circulation cyclonique. Il est délimité par le mur de l'œil, un mur d'orages où les conditions météorologiques sont les plus extrêmes. Il est plus ou moins circulaire et son diamètre caractéristique est de l'ordre de 30 à 60 kilomètres, bien que ce diamètre varie grandement selon l'intensité du système. La pression y est la plus basse du système mais la température en altitude est plus élevée que l'environnement, contrairement à une dépression classique qui a un cœur froid. Il arrive parfois à l'œil de ne pas être au centre et de tourner ou de se déplacer dans diverses directions autour du centre du cyclone. Les vagues convergent cependant en dessous de l’œil, rendant la mer très dangereuse." (Source : wikipedia)

Source : Accuweather.com/NOAA/CIRA - Hurricane Sam's eye spinning on 30 Sep 2021

En gros, l’oeil du cyclone, c’est cette zone un peu moins violente au sein même d’un ouragan, où la tempête semble prendre une courte pause et où les vents ont temporairement cessé de hurler. On peut même parfois y aperçevoir un coin de ciel bleu. Les vents y sont descendants ("subsidents") et la température généralement plus élevée dans les types de cyclones tropicaux. Il s'agit d'un endroit où le temps semble plus clément et les vents relativement légers.

Mais l'oeil d'un cyclone représente également un endroit particulièrement dangereux en mer. En effet, les vagues qui pénètrent dans l’œil, depuis son mur, se dirigent l’une vers l’autre et peuvent ainsi former des crêtes gigantesques en se rencontrant et s’ajoutant à l’onde de tempête, remontant la houle causée par la pression du système. Elles en deviennent "scélérates". Près du mur de l’œil de l’ouragan Ivan, on a d'ailleurs enregistré des vagues d'amplitude de 40 mètres entre leur creux et leur crête.

Saildrone

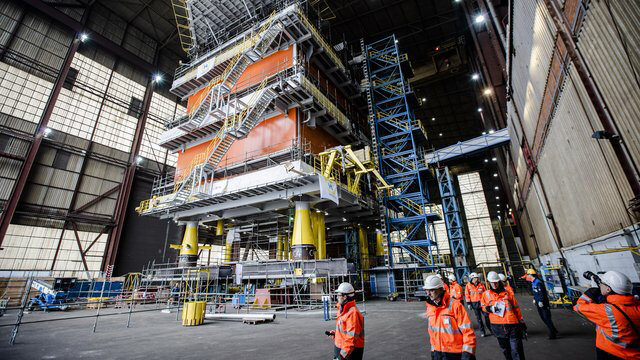

Les scientifiques de la NOAA ont relevé un défi de taille ce 30 septembre 2021. La National Oceanic and Atmospheric Administration est une agence scientifique et réglementaire américaine au sein du département du Commerce des États-Unis qui prévoit la météo, surveille les conditions océaniques et atmosphériques, cartographie les mers, mène des explorations en haute mer, et gère la pêche et la protection des mammifères marins et des espèces menacées aux États-Unis.

Cette institution est parvenue à envoyer un drone maritime - un "Saildrone" - dans l'oeil d'un de ces cyclones destructeurs et à y filmer et capter des données scientifiques d'exception. Ce drone est capable d'aller là où aucun navire de recherche ne s'est jamais aventuré, naviguant droit dans l'œil de l'ouragan. Ce véhicule est conçu pour être capable de fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes sur terre. En voici quelques images (sujets au mal de mer, s'abstenir... ).

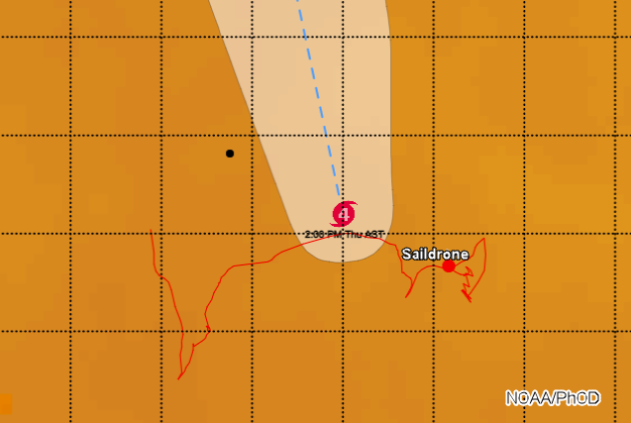

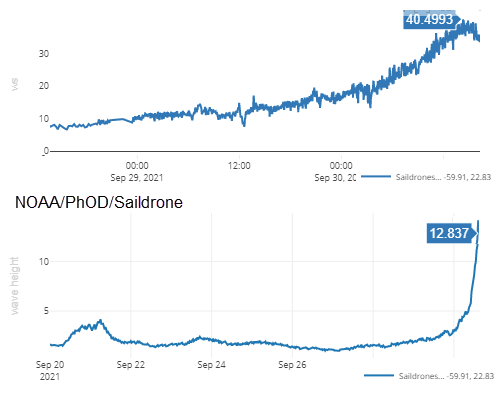

Le Saildrone Explorer SD 1045 a été dirigé au milieu de l'ouragan Sam, un ouragan de catégorie 4, qui est actuellement sur une trajectoire au côté est des Etats-Unis. SD 1045 combat des vagues de presque 13 mètres et des vents de plus de 250 km/h... pour collecter des données scientifiques critiques et, dans le processus, nous donne une toute nouvelle vision de l'une des forces les plus destructrices de la Terre.

Équipé d'une « aile ouragan » spécialement conçue lui permettant de fonctionner dans des conditions de vents extrêmes, le SD 1045 brave l'ouragan Sam en haute mer, collectant des observations en temps réel pour les modèles numériques de prévision des ouragans, qui devraient fournir de nouvelles informations sur la façon dont de grands cyclones tropicaux destructeurs se développent et s'intensifient. Le drone fait partie d'une flotte de cinq Saildrones ayant opéré dans l'océan Atlantique pendant la saison des ouragans, recueillant des données 24h/24 pour aider à comprendre les processus physiques de ces forces de la nature. Ces connaissances sont essentielles pour améliorer la prévision des tempêtes et devraient réduire les pertes de vies humaines en permettant une meilleure préparation des communautés côtières.

© Photos : NOAA.org

L'intensification rapide de la force de l'ouragan, lorsque ses vents se renforcent en quelques heures, constitue une menace sérieuse pour les communautés côtières. De nouvelles données provenant de drones à voile et d'autres systèmes sans équipage utilisés par la NOAA aideront à mieux prédire les forces qui conduisent les ouragans et à être en mesure d'avertir les communautés plus tôt. Il s'agit là d'une avancée majeure dans la technologie des recherches météorologiques. (Source : NOAA)

Il y a des ouragans dans la vie qu'on ne peut prévenir ni éviter malgré tous les efforts du monde. Et ils démolissent tout sur leur passage. Et parfois, on a le sentiment de se trouver en plein dans leur oeil. Alors, il ne nous reste qu'à faire le gros dos, prendre une bonne inspiration et rassembler toutes nos forces nécessaires pour franchir leurs murs, affronter la suite de la tempête jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse ou change de trajectoire. Et un jour, on en verra la fin pour retrouver le ciel d’azur.

Un bon dimanche à tous.

0 Comments

Faute de pouvoir goûter aux joies de la mer pour l’instant, on se console comme un peu... Alors, on réessaie les combinaisons de navigation (celles de catamaran de sport pour commencer), histoire de leur faire goûter à nouveau l'eau, vérifier si elles sont toujours étanches et surtout de voir si on rentre encore dedans ;-). Alors, à l'occasion, pourquoi pas un petit billet sur l'histoire de la mode sous-marine ce WE.

A la découverte des fonds marins

Tout commence en Egypte ancienne, où l'on a retrouvé des motifs de coquillages recueillis sur les fonds marins lors de plongées. Suivent les exploits des hommes du roi Xerxès, engagés pour retrouver des trésors sous-marins ou saboter des navires en en trouant les coques ou coupant les amarres. Pour ce faire, rien d'autre qu'un pagne ou une très modeste tenue de plongée constituée d'un simple linge ceint autour des reins. Dans certaines cultures (tunisiennes, polynésiennes, asiatiques... ), les enfants sont habitués à nager sous l'eau dès leur plus jeune âge, pour pratiquer la pêche sous-marine en apnée (huîtres, perles, éponges, algues... ). Nous reparlerons d'ailleurs de leurs exploits nautiques dans un blog à part.

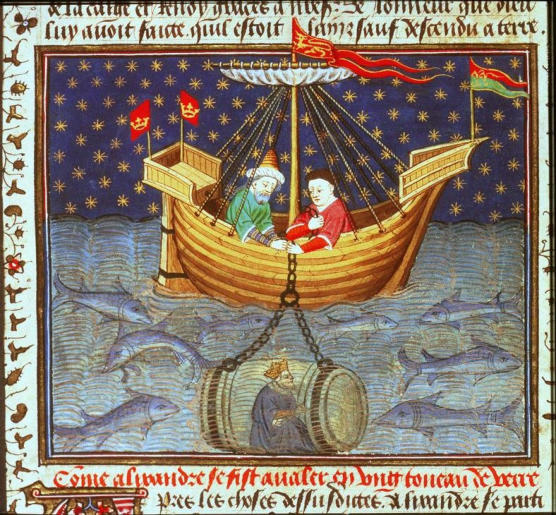

Ensuite, les écrits relatent qu'Alexandre le Grand imagine un tonneau-scaphandre (une sorte de bathyscaphe partiellement en verre) lui permettant de s'immerger et d'aller explorer les grands fonds tout en maintenant une bulle d'air. Pas besoin de tenue particulière pour le grand roi puisqu'il était censé rester au sec...

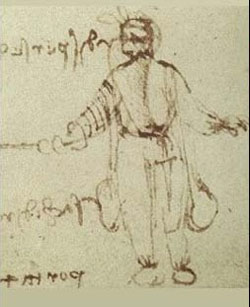

Vient alors Léonard de Vinci, avec son invention de cloche de plongée, avec un appel d'air pour explorer les fonds marins ou cet autre appareil ingénieux ressemblant à des pattes palmées pour pouvoir avancer dans l'eau.

© Photos – Wikipedia

Boîtes à sardines

Au début du XVIIIe siècle, John Lethbridge met au point une combinaison étanche ayant la forme d’un tonneau pourvu de deux manchons et d'une visière. Cet étrange costume marin avait pour mission la récupération d’objets immergés ou celle des très convoités trésors d'épaves.

En 1914, Chester Mac Duffy, à New York, développe des scaphandres de descente en profondeur, avec un système de roulement à billes pour permettre les mouvements des articulations. Il sera suivi par divers autres inventeurs tels que Neufeldt, Kuhnke, Peress ou encore Bowdoin. Ces jolis articles de mode n’en pesaient pas moins de 250 à 350kg... Claustrophobes s’abstenir... Les modèles les plus sophistiqués comprenaient même des lampes et un téléphone intégré. La structure rigide leur permettait de résister à la pression sous-marine jusqu’à des profondeurs d’une bonne centaine de mètres.

Nager dans les glaçons

En 1930, au départ avec pour objectif de la recherche industrielle, Wallace Hume Carothers invente deux matières qui révolutionneront les applications maritimes, le néoprène et le nylon. En 1952, un certain Jack O’Neill, un surfer californien, utilise le néoprène pour fabriquer des combinaisons marines résistantes au froid. Après pas mal d’essais, il crée une ligne de combinaisons pour le surf dont il fait la promotion avec ses enfants en les faisant nager dans une piscine emplie de glaçons.

Au départ, les combinaisons de néoprène ne contiennent pas de nylon et sont donc très difficiles à enfiler (cela n’a pas trop changé vu mes derniers essais ;-)) et c’est à grandes doses de talk que les surfers parviennent à s’y glisser. Ensuite, on leur ajoute une couche interne qui facilitera l’enfilage et évitera les irritations aux extremités. En 1945, les recherches militaires font des essais sur un costume que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’ “homme-grenouille”. En 1953 en France, Georges Beuchat invente la première combinaison isothermique en caoutchouc, puis sa version mousse, plus malléable, qui sera adoptée par les équipes du commandant Cousteau, reconnaissables à leur bandes jaunes. Ce n’est qu’en 1966 que verra le jour la première combinaison sous-marine pour femme...

© Photos – Rêvesdemarins

Dans les années qui suivirent, les développement permettront la création de matériel, qu’il soit d’usage militaire ou de recherches, à des profondeurs bien plus larges encore. Le progrès n’arrête pas. Et ce billet est tout à fait incomplet pour relater les nombreuses évolutions de la mode sous-marine. Une chose est certaine, lors de mon premier plongeon de l’année dans l’eau glacée, j’ai été très heureuse que certains scientifiques ait un jour décidé d’inventer cette mode en honneur au capitaine Nemo ! (PS. Je dois me souvenir d’enlever l’air de ma combinaison sèche avant de l’immerger, histoire de ne pas avoir l’air d’un bonhomme Michelin :-))).

Alors, si vous comptez faire un petit plongeon ce WE, bon amusement. Un excellent dimanche à tous !

Il y a des années de cela, le lendemain d'un mariage familial en Suède, nous avons eu l'occasion de voir passer les manifestations du 1er mai. Une de leurs banderolles revendiquait le droit suivant "sex timmars arbetsdag". Ce slogan a fait jouer l'imagination de certains invités étrangers qui ne comprenaient goutte à la langue suédoise... (Ces Suédois, ils sont décidément très libérés ;-)). Je vous rassure, il s'agissait bien du chiffre "six" en termes de régime d'heures de travail journalier et non d'autres types de doléances sociales. Alors, cette date anniversaire m'a donné une idée de billet pour ce blog.

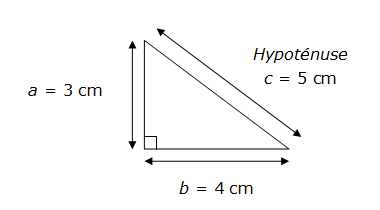

Un peu de géométrie ce WE. Alors, matheux, ingénieurs et trigonomes, à vos crayons ! Et quant à moi, inculte littéraire, je vais tenter de repousser une fois de plus les limites de ma zone de confort face aux chiffres ;-).

L'obsession du six et de ses rondeurs

Pourquoi la terre fait-elle 360° ? Pourquoi les méridiens sont-ils calculés en degrés, minutes, secondes, tous adeptes de l'incontournable six ? Pourquoi l’heure est-elle divisée en 60 minutes ? Bref, pourquoi ces systèmes différent-ils du simple métrique ? Ce serait tellement plus aisé de tout mesurer de la même manière.

Les géomètres, hommes de science et de mathématiques sont-ils donc à ce point biscornus que pour décider de tout jauger en portions divisibles par 6 ou par 60 ? Certes un beau chiffre, je vous l'accorde : rond dans son graphisme comme la terre (à moins que ce ne soit la forme de leur bouteille, de leur crâne ou encore celle des courbes féminines qui les aient inspirés... ). Ne sont-ils points sensés avoir l’esprit carré ou carrément angulaire ? D’oú vient donc cette manie de tout tourner au sphéroïde lorsqu’il s’agit de proportionner le temps et le globe terrestre ?

La création du monde en 6 jours

D'ailleurs, le monde n'a-t-il pas été créé en six jours selon les écrits (le septième étant un jour de repos du Créateur) ?

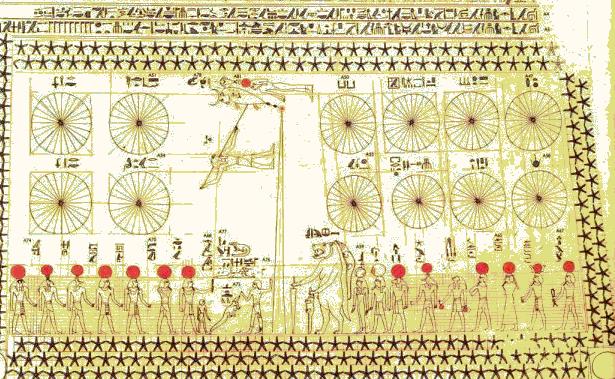

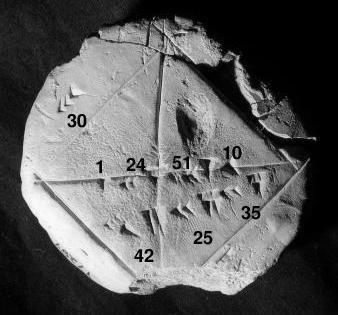

Dès le troisième ou quatrième millénaire AC, les Sumériens, Babyloniens et Mésopotamiens, avaient imaginé une base de 60 pour numérotation. On retrouve cette ancienne méthode sexagésimale dans la mesure des angles et du temps. Pour repérer l'écoulement du temps dans l'année et la journée, les Egyptiens, eux aussi, avaient divisé le ciel en 36 décans (plus tard ramenés à 12) associés à des divinités, chaque décan représentant une ou plusieurs étoiles. Le premier cadran solaire comprenait ainsi des graduations fixes, divisé en deux fois 12 heures pour la journée (sans tenir compte des différences de saisons). Ce cadran est demeuré jusqu'à nos jours. Hindous, chinois, arabes, puis grecs (par ex. Ptolémée), en passant par Fibonacci, ont tous opté pour ce système de mesure tournant autour du petit chiffre rond. D'ailleurs, ne dit-on point encore de nos jours "une once d'or, une douzaine ou une demi-douzaine d'oeufs " ?

Mais où cet amour pour le chiffre six trouve-t-il donc son origine ?

En tous temps, les mesures du temps ont été intimement liées à celles de l'observation des astres et du firmament, à l'astronomie et l'astrologie. La mesure moderne du temps correspond (en arrondi) à la durée de la rotation de la terre et de sa révolution. Etonnamment, les unités de temps qui sont plus petites que la seconde sont elles, par contre, mesurées selon le système décimal.

Une seconde hypothèse de l'origine du système sexagésimal se base sur la croyance que les Sumériens comptaient avec les mains... En faisant défiler le pouce sur les 3 phalanges des 4 autres doigts, soit 12 phalanges, on comptait ainsi de 1 à 12. Ensuite, on utilisait les doigts de l'autre main pour les retenues. Le pouce, en opposition à l'un des quatre autres doigts, permettait de compter de 1 à 4 douzaines. Avec les deux mains, on comptait ainsi jusqu'à 5 x 12 = 60. CQFD... Une troisième supposition relève de l'utilisation du triangle équilatéral (en réalité la forme géométrique la plus simple, bien plus que le cercle) comme référence de calcul. La somme des angles d'un triangle étant égale à un angle plat, l'angle plat est donc égal à 3 angles de triangle équilatéral et vaut 60 x 3 = 180 degrés. Un tour complet vaut donc deux angles plats, à savoir 360 degrés. D'autres encore feront le rapprochement avec les 360 (approximatifs) jours de l'année du calendrier babylonien. Ces derniers étaient répartis en 12 mois de 30 jours. Comme il faut à la Terre 365 jours pour faire le tour du Soleil, chaque nuit les étoiles tournent d'une fraction de tour (1/365 environ) par rapport à l'axe. Le degré aurait été défini comme la fraction d'angle de décalage entre le ciel d'une nuit et celui de la nuit suivante, à une même heure, les étoiles bougeant ainsi d'environ 30° entre deux lunes successives. Une dernière explication réside dans la recherche d'un moyen pour simplifier (si, si ! ) les méthodes de calcul des fractions et des multiplications. En effet, 360 étant le multiple de 1, 2, 3 et 5 il se divise par ces nombres ainsi que par leurs multiples 6, 8, 9, 10, 12, 15, etc. et toutes leurs combinaisons, ce qui simplifie la plupart des calculs et des conversions. "En réalité, Soixante est un nombre qui a la particularité d'avoir un grand nombre de diviseurs entiers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60), ce qui facilite les calculs astronomiques." (Source wikipedia)

© Photos – Rêvesdemarins & wikipedia (numérotation mésopotamienne et égyptienne)

Le temps, c'est aussi la distance...

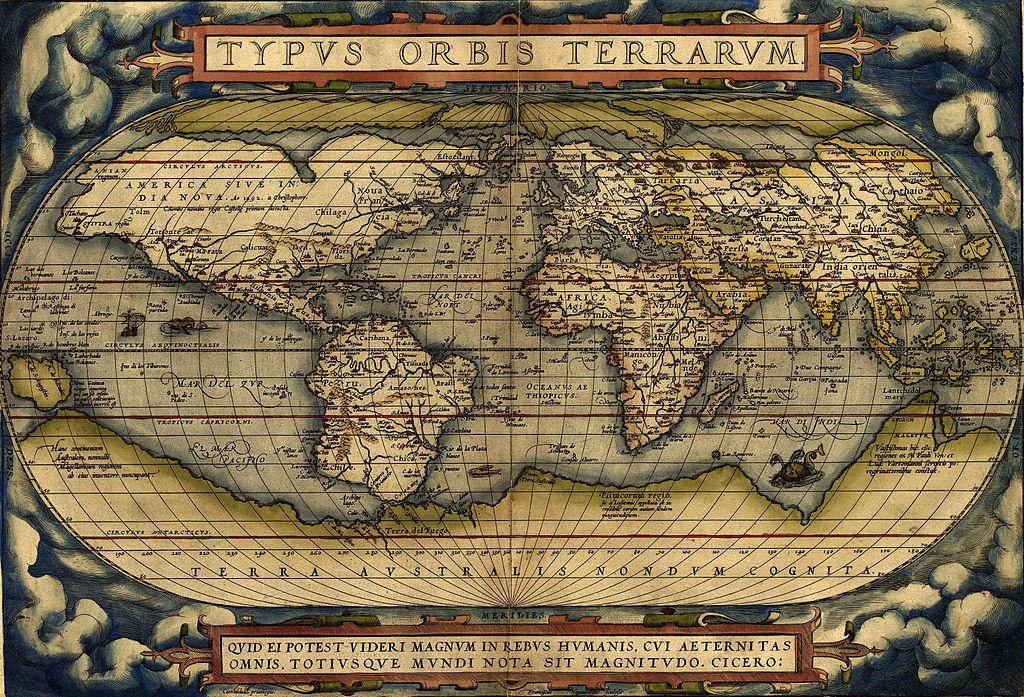

Les coordonnées d'une position géographique se basent sur sont deux angles, mesurés en "degrés", "minutes d'arc" et "secondes d'arc" et notés par les symboles ( °, ', ' ). A ne pas confondre avec les minutes et secondes horaires. La latitude d'une position est mesurée par rapport à sa distance à l'équateur selon cette méthode.

It is the star to every wandering bark, Whose workth's unknown, although his height be taken" - C'est l'étoile de toutes les barques perdues. Nul ne sait sa valeur, sa hauteur seule est connue... " (Sonnet 116, William Shakespeare)

La longitude, par contre, indique une position géographique par rapport aux méridiens. Ces derniers croisent l'équateur en reliant les deux Pôles. Et puisque l'équateur est un cercle graduable en 360 degrés, on prend la valeur de cette graduation, avec pour base de départ (0°), le méridien de Greenwich ("prime meridian"), près de Londres. Souvenez-vous, "meri" signifie "milieu" et "diem", "le jour". Les périodes de la journée sont donc dénommées "anté mériennes" ou "post méridiennes", les fameuses abréviations A.M./P.M.

Ainsi, la mesure du temps ne se limite pas au passage des jours et des nuits. Son calcul précis est absolument impératif pour la détermination d'une position sur le globe terrestre, et notamment pour la définition d'une longitude. Ce défi a fait l'objet de longues recherches durant des siècles de navigation. Ayant eu l'occasion de visiter l'observatoire ainsi que le musée maritime de Greenwich (que je vous recommande chaudement - mais après le confinement - ), nous reviendrons plus en détails sur cet aspect particulier dans une édition ultérieure de ce blog, le sujet valant vraiment d'y consacrer tout un billet. "Entre 1793 et 1798, le cercle de 360° a parfois été divisé en 400 degrés... " (Mesurer le monde, Ken Adler 2002)

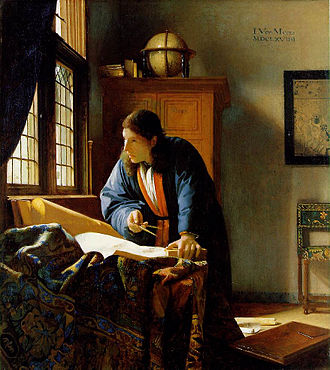

© Photos – Rêvesdemarins & wikipedia (Johannes Vermeer, carte d'Ortelius)

Je pourrais terminer ce billet par une devinette de trigonométrie. Mais, je ne pousserai pas le masochisme jusque là (ouf pour moi ! ).

J'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire (avec un beau 6 tout rond ! ) aux nouveaux saisonniers tels que la mariée suédoise qui m'a inspiré le thème de ce blog : Happy B, Sis !

Un excellent dimanche à tous.

On ne parle plus que de cela depuis des semaines. Corona-ci. Corona-ça. La presse s’en délecte. Quarantaines et messages politiques semant le doute et la panique dans les esprits. Alors, j’ai choisi d’attaquer le sujet de face en nous rappelant que notre bon vieux monde n’en est pas à sa première frayeur face à la maladie, tout comme chez les marins. Et qu’il a en fin de compte, toujours trouvé une issue et le moyen de venir à bout de ses pires maux.

Le grand blond avec une augure noire

On la relate officiellement pour la première fois en 541. Elle durera jusqu’en 767 pour ensuite se rendormir durant six siècles. Elle ne se réveillera qu’á l’arrivée de navires génois. À leur bord, du blé bien blond, des vivres, des rats et... des malades en provenance de la mer noire... Noire comme son augure et ses conséquences. La peste se répandra alors en Europe durant pas moins de quatre siècles, comme un immense voile sombre à l’aube des grandes découvertes de notre monde. Elle touchera 25 millions de personnes. En 1348, elle frappe la Sérénissime de plein fouet.

Elle est arrivée par la mer...

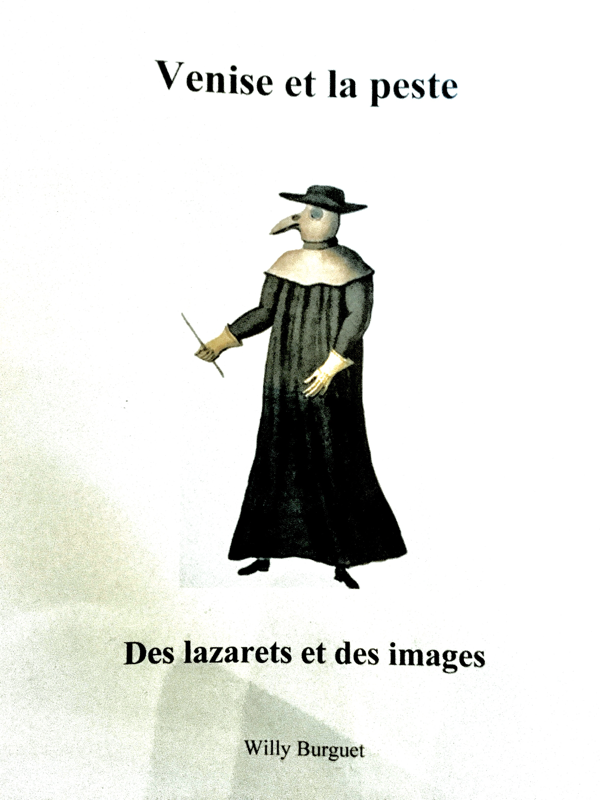

Le spectacle doit être affolant si l’on en croit les chroniqueurs de l’époque. La peur de la contagion n’a pas de limites. La ville de Venise est déserte, les commerces fermés, les malades séquestrés et considérés comme des rejetons. La délation est encouragée pour dénoncer les foyers et les porteurs du mal. On va même jusqu’à placer des boîtes aux lettres « le Bocce » (« les bouches ») à cet effet. Plusieurs épidémies se succèdent et déciment la population. Les autorités vénitiennes décident alors de mettre en place des mesures sanitaires structurelles. C’est ainsi que naissent les premiers « lazarets », des hôpitaux ou îles villages pour accueillir les pestiférés, les personnes contaminées ainsi que les vivres suspects de porter les germes de la maladie. On nomme des inspecteurs sanitaires qui vont administrer les lazarets, contrôler les navires, leurs équipages et leurs marchandises. Ils obtiennent ainsi également des informations sur les zones et ports à risques, y compris à l'étranger. Ils vérifient les passeports de santé et ont le droit de recourir à des méthodes policières pour faire respecter les mesures sanitaires. Les périodes de quarantaine sont de plusieurs semaines à plusieurs mois (source : La Peste à Venise, Willy Burguet).

«... Beaucoup moururent de faim parce que, lorsque quelqu’un s'allongeait malade sur le lit, les gens de la maison disaient « je vais chercher le médecin » et ils fermaient doucement la porte de la maison et ne revenaient plus... » (Chronique florentine, Marchione di Coppo Stefani, 1380)

Les recherches thérapeutiques se suivent sans beaucoup de succès. On invente des remèdes plus farfelus les uns que les autres (parfums, élixirs à base de venin, régimes divers... ). Et il faudra attendre 1894 et Alexandre Yersin pour la découverte de l’origine bactérienne de la maladie (à savoir les puces des rats) et sa transmission à l'homme.

L’autre mal marin

Les épopées maritimes prennent forme autour du monde. Nous sommes au XVIe siècle, à l’âge d’or des grandes découvertes. Et les illustres noms sont liés à la mer. Mais si les voyages forment la jeunesse (et supposément la richesse, dans ce cas-ci), ils comportent leur lot de risques et de disettes à bord. Dans les cas les plus infortunés d'expéditions au long cours - sans possibilité de ravitaillement - , les vivres à bord sont difficiles à conserver. Les denrées fraîches manquent. Et les équipages en arrivent parfois à manger des rats. Le niveau d’hygiène et d’aération des cales sont loin d’être idéaux. Et les premières maladies font leur apparition à bord : « La peste de mer» (le scorbut, dû à une carence en vitamine C), la dysenterie, la fièvre typhoïde ou encore le choléra, ce dernier étant surtout présent sur la route des Indes. Les maladies voyagent elles aussi et ne connaissent pas de frontières...

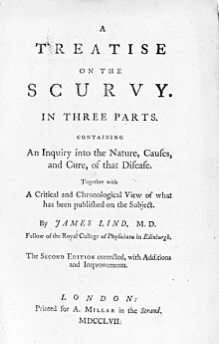

Au fur et à mesure des siècles, les techniques et les instruments de navigation se précisent pour permettre des escales plus fréquentes et le ravitaillement en vivres frais. Les règles de bord et l’hygiène s'améliorent. On instaure par exemple la mise à disposition aux matelots de vêtements de rechange, des braseros pour se sècher ainsi que la distribution de vivres plus adaptés pour éviter les maladies de bord et surtout la séparation physique des malades et des sujets sains. En 1753, un médecin de la marine britannique, James Lind, publiera d'ailleurs le "Traité du Scorbut". Le grand navigateur James Cook, notamment, tentera de nouvelles mesures à bord pour éradiquer les maladies en mer, comme l'utilisation du jus de fruits (citron) ou de la choucroute (le chou étant un excellent anti-scorbutique).

« Harbert ne revenait guère d’une excursion sans rapporter quelques végétaux utiles. (…) un autre [jour], c’était une oseille commune, dont les propriétés anti-scorbutiques n’étaient point à dédaigner… « (L’Île mystérieuse -1874, Jules Verne)

© Photos – Wikipedia & W. Burguet

Cette maladie liée à des carences alimentaires, est devenue très rare dans les pays développés. Bien qu'on en ait recensé quelques cas pas plus tard qu'en 2016 encore, chez des adolescents aux mauvaises habitudes ou régimes très déséquilibrés. Ou dans le cas de personnes précarisées et isolées. Dans les régions du monde où frappe encore la famine de nos jours, par contre, la maladie n'a pas encore été totalement éradiquée (notamment dans les camps de réfugiés... ). Dans tous les cas, il existe des solutions. Mais, elles demandent des efforts et investissements de la part de l'environnement socio-économinique, voire des patients eux-mêmes.

C’est assez troublant de se dire que, tout comme il y a sept siècles déjà, le vent a soufflé des pays du Levant pour frapper à nouveau le Nord de l’Italie en premier. Alors, j’ai une pensée tendre pour tous ceux qui sont malades et ceux coincés en quarantaine, chez eux ou ailleurs. Tout particulièrement pour ma proche famille habitant à Milan et pour qui, par précaution, les quatre murs de leur appartement doivent leur sembler bien étroits depuis quelques semaines. On pense à vous d’ici ! Baci à distance !

Un excellent dimanche à tous. Prenez surtout bien soin de vous. "La science est le capitaine, la pratique est le marin... "

Il y a tout juste cinq siècles cette année qu’un homme marquait la Renaissance de son génie visionnaire. Un oracle pas comme les autres…

Homo Universalis

Né Florentin en avril 1452, Leonardo va compter parmi ces quelques hommes d’exception qui, à leur manière, transformeront le monde du savoir. Un polymathe, un homme qui s’intéresse au monde. Tout comme les hommes de mer, il s’est intéressé puis a acquis une connaissance approfondie d’un nombre impressionnant de domaines divers : sciences, mathématiques, ingénierie, anatomie, astronomie, géométrie, littérature, poésie, philosophie, géologie, géographie, peinture, histoire, botanique, architecture, paléontologie et bien d’autres encore.

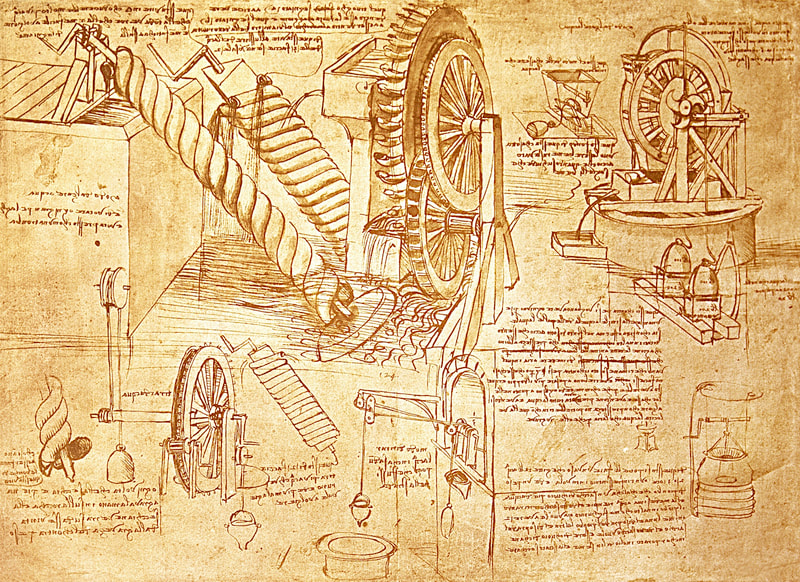

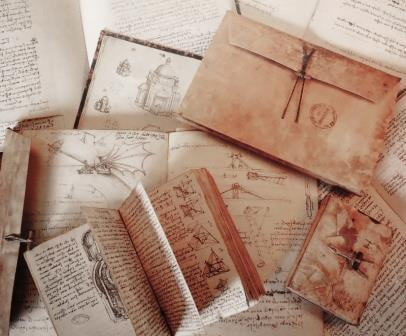

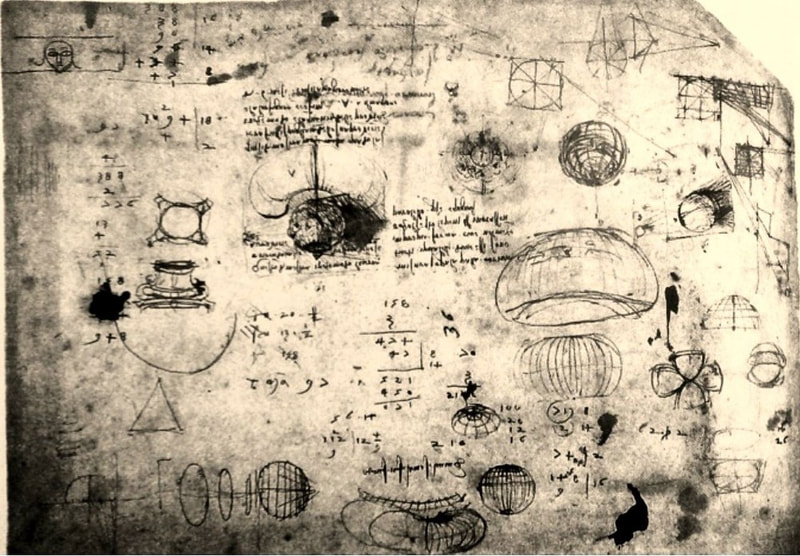

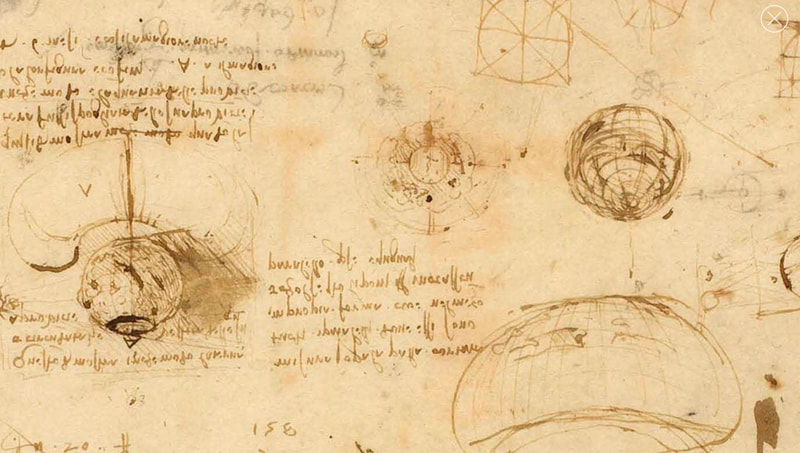

On estime à pas moins de 13.000 pages les notes et les dessins (*) de la main du génie italien, répertoriés dans divers manuscrits et traités tels que les Codex Atlanticus, Leicester, Arundel, Ashburnham, Trivulzianus ou de Madrid, ainsi que dans une dizaine de carnets manuscrits. Au fil des siècles, des jeux de pouvoir et des détours politiques, ses œuvres ont parcouru la planète, pour finir aux mains de grandes institutions, de musées ou de mécènes : des Bibliothèques Royale de Turin ou Ambroisienne de Milan, de l’Institut de France ou de la Galerie de l’Académie de Venise en passant par la British Library, jusqu’à la collection privée de la Reine Elizabeth II d’Angleterre ou celle de Bill Gates. Pour l’historiette, le magnat américain des affaires acquerra en 1994 le Codex Leicester pour la modique somme de 30.800.000 US$. Probablement le livre le plus cher au monde… Les ouvrages de Leonardo deviendront universellement renommés. Le savant toscan révolutionnera ainsi le monde des sciences et des arts. (*) Pour l’anecdote, Leonardo Da Vinci était gaucher et son écriture était inversée, phonétique et sans ponctuation. Elle se lisait donc de droite à gauche. Cette particularité typographique explique probablement en partie la raison pour laquelle ses carnets n’ont réellement été étudiés qu’à la fin du XVIIIe siècle, présentant quelque défi décourageant ses lecteurs. A moins qu’il ne s’agisse d’un code secret involontaire du grand maître…

(© Images - Royal Collection Trust/ Sa Majesté la reine Elizabeth II) - Bibliothèque Ambroisienne de Milan - Bibliothèque de l’Institut de France)

Le Génie Oublié de l’Eau

Parmi les inventions et les études de Leonardo, notre monde a quelque peu négligé ses découvertes en matière d’hydrodynamique, de cartographie ainsi que de techniques portuaires et navales. Toute une série de ces dernières n’ayant jamais été publiées, elles n’ont eu que peu d’influence sur l’évolution ultérieure des sciences et seront larguées dans les tréfonds de la mémoire collective.

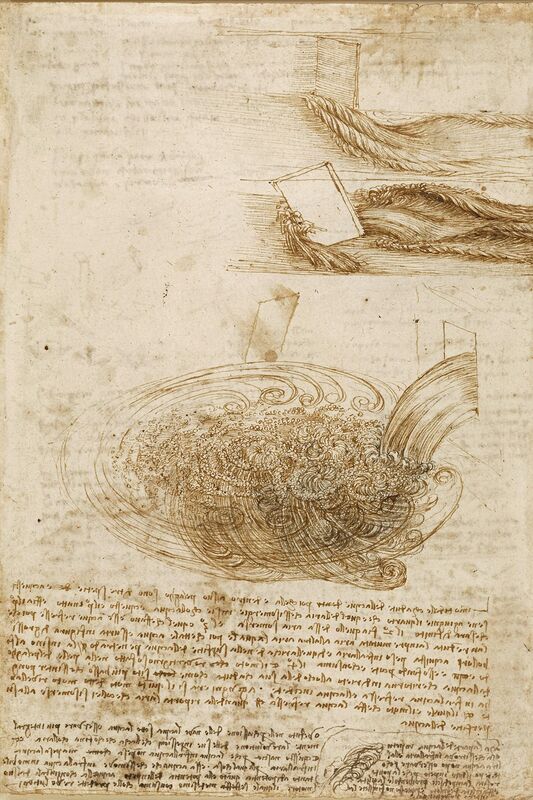

Dans son Codex Atlanticus (1480 - 1482), Leonardo révèle ainsi une série de technique hydrauliques : vis et roues à eau pour l’irrigation, dont on peut imaginer le lien, plus tard, avec la fabrication des roues à aubes servant à la propulsion de navires. Courants, écluses, bassins, ponts et ports le fascinent. Il participe à un projet d’assèchement des marais pontins. Il œuvre à la construction de canaux (Navigli) reliant Milan au lac de Côme, au lac Majeur et à l’Adriatique. Il travaille également au détournement du fleuve Arno, qui a pour objectif de couper la République de Pise de son accès à la mer au profit de sa concurrente de toujours : Florence. Da Vinci est captivé par les propriétés hydrauliques. Il étudie les mouvements de l’eau et des fluides. Les tourbillons, en particulier, retiennent son attention. Qu’ils soient composés d’eau ou même de sang (ses études anatomiques en sont la preuve). Il étudie leur équilibre, la pression hydraulique, sa transmission, la loi des vases communicants. Ses recherches sur l’eau le conduisent à examiner le mouvement ondulatoire dont il esquisse la théorie. Il l'applique aux vagues de la mer, à l'air, au son, à la lumière, entrevoyant ainsi la généralité de ses applications. Son étude des turbulences ne progresse plus réellement durant presque quatre cents ans, avant que l'ingénieur irlandais Osborne Reynolds ne prolonge ses travaux sur la mécanique des fluides en… 1883. Leonardo étudie des systèmes de barrage avec des écluses et des ponts. Sur sa lancée, il réalise des techniques de drainage pour le creusement de ports et l’excavation de fonds marins : des pompes, des soupapes, des canons de chargement naval, des portes battantes pour voies d’eau pour les écluses, des outils de dragage maritime... A des fins militaires, il élabore des ponts tournants, amovibles ou transportables, permettant aux armées de franchir aisément des points d’eau (des roues, un balancier de poids et un système tractable de cordes facilitant ainsi une installation rapide et un transport aisé pour la mobilité des troupes). Il conçoit également nombre d’instruments de guerre : systèmes de perçage de coques de navire ou d’abattage des voiles (destinés aux embarcations ennemies…). Leo et l'eau...

(© Images - Royal Collection Trust/ Sa Majesté la reine Elizabeth II)

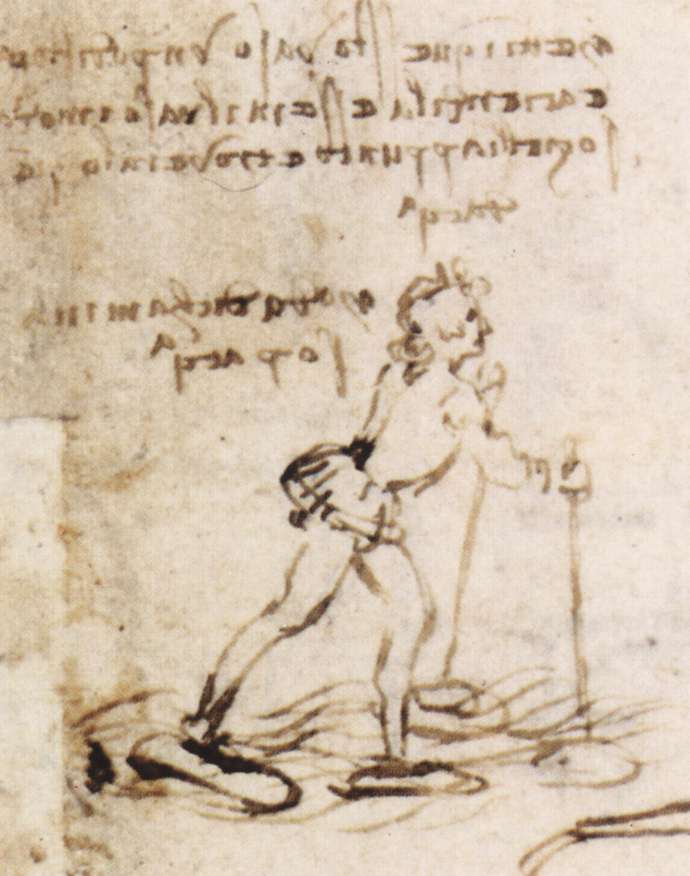

Comme un Poisson dans l’Eau

Pour le déplacement dans l’eau, il dessine des flotteurs avec fond ouvrable pour le transport de matériel, ainsi qu’un équipement flottant permettant de marcher sur l’eau (sortes de raquettes nautiques). Il façonne des gants palmés en cuir rigide faits de cinq bâtons de bois, imitant les membres des oies et des canards, conçus principalement pour accroître la capacité de rester à flot dans des situations d’urgence comme lors d’une tempête ou d’un naufrage.

Le premier homme-grenouille…

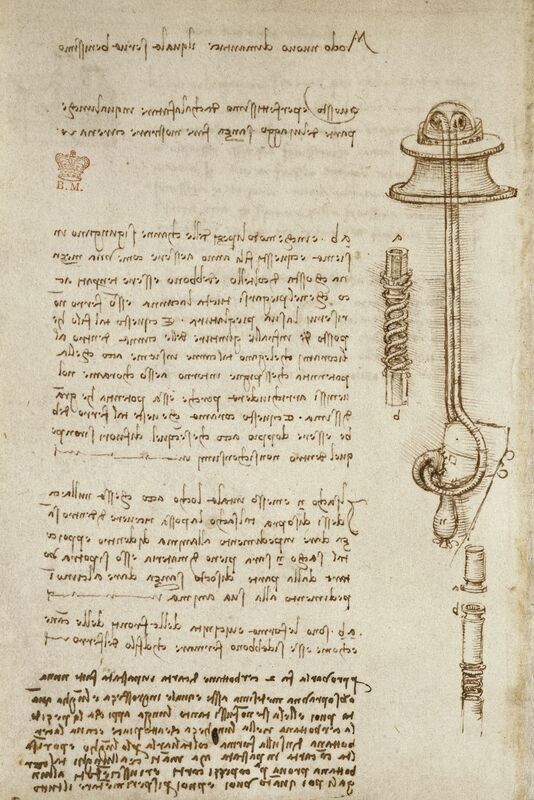

La plongée étant une activité très ancienne destinée à récupérer les épaves et à ramasser éponges et crustacés, certains historiographes du Moyen-Age attribuent l’invention du premier sous-marin à l’Antiquité (notamment à Alexandre Le Grand et à son fameux bathyscaphe de verre, caisson submersible étanche et tractable à immersion verticale). Bon nombre d’inventions eurent des fins militaires. Leonardo expérimente ainsi au XVe siècle le premier scaphandre de plongée : une combinaison de cuir destinée à l’immersion totale. Un masque permet la respiration via deux tubes reliés à une cloche flottant à la surface. La combinaison est équipée d’un système de sacs/ballons qu’on peut gonfler et dégonfler à sa guise, permettant plus aisément l’ascension ou la descente dans l’eau. Le détail de l’invention va jusqu’à y prévoir un sac urinoir pour les plongées de longue durée. Leonardo est un indécrottable perfectionniste.

(© Images - British Library

Génie Naval sans être Marin…

S’il n’est pas marin, Leonardo ne se contente pourtant pas d’eau douce. Il dessine ainsi des bateaux à propulsion par roues ou un tracteur à roues marines pour démultiplier la force des rameurs. Il invente le navire à aubes et le pédalo. Enfin, il conceptualise des navires de frappe navale comme les embarcations d’éperonnage ou encore un projet de navire de guerre, « l’ Escorpio » (le Scorpion) amené à attaquer l’ennemi avec une longue faucille.

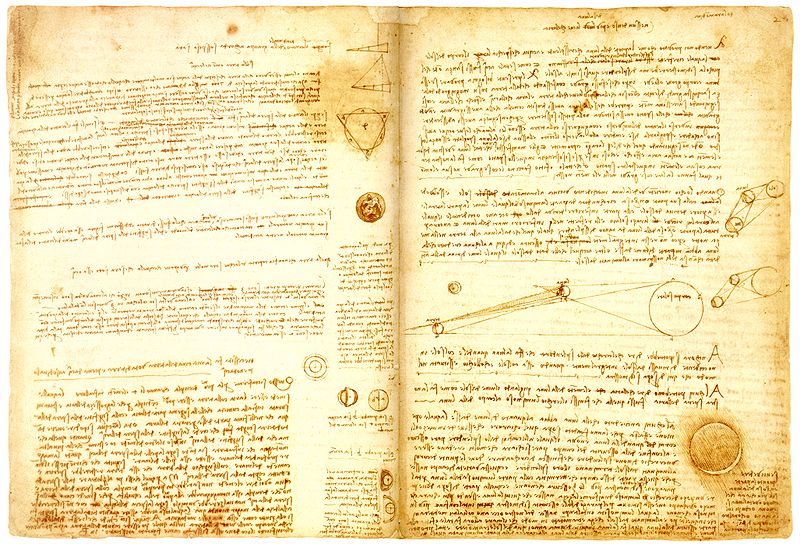

Le Monde selon Da Vinci

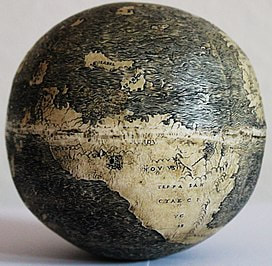

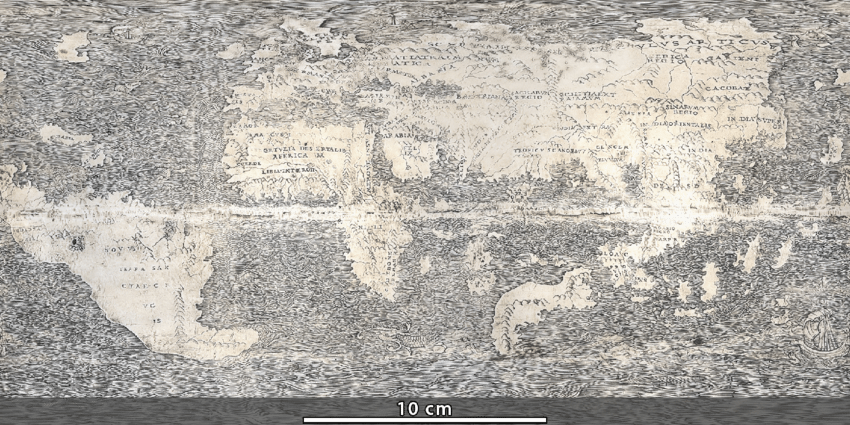

L’homme de sciences réalise plusieurs cartes terrestres et côtières. On retiendra ainsi, par exemple, des représentations à vol d’oiseau de la Toscane. Mais, en 1504, Leonardo voit plus grand : on attribue à son atelier la réalisation d’un globe terrestre unique par sa singularité : le « Mundus Novus ». Des recherches récentes ont émis l’hypothèse qu’il aurait servi de modèle au Globe de Lenox datant de 1510.

Dans sa perspective cartographique, la terre compte une superficie de sept mille milles nautiques italiens de l’époque (8.960 km ou 29,6 % de son diamètre réel), à une échelle de 1:80.000.000. Une petite boule d’à peine onze centimètres de diamètre, recouverte d’une magistrale carte du monde, gravée de la main d’un grand artiste. Tout un univers en couleurs et en relief gravé sur deux fragiles coques d’œufs d’autruche : lignes de littoral, montagnes, lacs, méandres des rivières, îles, navires, bateaux de pêche, marins tombés à l’eau, monstres marins, ports, continents, volcans, tourbillons, océans magiques... Un travail d’orfèvre.

© Images - Washington Map Society) - ISPRS Annals of the Photogrammetry G. Verhoeven – S. Missine)

Ce globe semble être le premier à représenter le Nouveau Monde, à savoir les Amériques. A la place de l’Amérique du Nord, n’ayant pas encore été découverte à l’époque, la mappemonde représente un vaste océan avec quelques îles éparses. Seuls sept noms s’y retrouvent dans l’hémisphère occidental. A la place de l’Amérique Centrale et du Sud : « Mundus Novus » (Nouveau Monde), « Terra de Brazil » et « Terra Sanctae Crucis » (Terre de la Sainte Croix). Les croquis préparatoires d’une « Mappa Mundi » (qu’on retrouvera plus tard dans le Codex Atlanticus), indiqueront déjà bel et bien un continent américain ainsi que des côtes africaines, preuve supplémentaire attestant du génie éclairé de l’époque.

Malgré une exagération manifeste de la taille de certaines régions (telles que l’Europe), le globe y présente une configuration générale correcte des continents, y compris un océan au pôle nord et un continent au pôle sud. Et les tailles relatives de régions telles que l’Inde, le Japon et même la péninsule russe orientale indiquent que son auteur a probablement eu accès à des informations de marins explorateurs de l’époque ayant pratiqué ces routes. Les connaissances récentes de Christophe Colomb, Amerigo Vespucci ou encore Pedro Cabral étaient donc clairement familières et ont guidé la conception du globe. Enfin, la représentation cartographique unique de l’objet, une projection en octant, divise ainsi la surface terrestre en huit formes de pétales égaux et se veut proche de l’isométrie (type de projection qui conserve les longueurs). Même si Leonardo n’a jamais été reconnu comme un cartographe à part entière, ses travaux auront, sans aucun doute, influencé ses contemporains et préfiguré la cartographie moderne.

Le Secret du Navire Idéal

Sans formation étendue en mathématiques ni en latin (qu’il apprit par lui-même), Leonardo a principalement basé ses travaux sur l’observation et la description précise, selon des méthodes scientifiques, sans insister sur l’aspect théorique. A l’époque, il est considéré par ses pairs comme un non lettré. Cependant, autodidacte, il se constitue une solide bibliothèque d’ouvrages de référence, scientifiques et techniques, dont il s’inspire pour ses travaux (certaines de ses inventions ont d’ailleurs été ébauchées par ses prédécesseurs).

En outre, il a le sens inné des règles d’or de la création : il comprend et intègre admirablement dans ses canevas les concepts du fameux nombre d’or (**) et de la proportion divine, sources de l’harmonie parfaite. L'homme de Vitruve, qu’il a dessiné en 1492, ou encore la Joconde comportent ces références techniques et exposent ainsi un corps parfaitement proportionné. Voir le billet "le Mystère de Pythagore". Les créations de Leonardo comprenaient une composante artistique, en particulier celle de la peinture. C’est probablement pour cette raison qu’il fut longtemps ignoré comme scientifique au même titre qu’un Galilée ou un Newton. Néanmoins, ses œuvres ont laissé un héritage fabuleux à notre monde actuel. « Leonardo nous a légué un tout autre regard sur le monde de l’eau et de la mer…. »

Alors, revenons-en à la mer et aux navires... Qu'est-ce qui fait la beauté d'un voilier ? Ses proportions ? La ligne de sa carène ? La taille de ses voiles par rapport à la coque ? Imaginons un instant que tous les voiliers du monde soient construits selon ce nombre d'or et la proportion divine. L'océan deviendrait alors un véritable catwalk de la voile... Des navires parfaits, qui plus jamais ne risqueraient un naufrage, qui parviendraient à des performances optimales de vitesse par rapport au vent. De l'étrave à la poupe, de la quille au mât en passant par l'étai, la balancine ou les bastaques, avec des galhaubans et des mâts de beaupré de taille exemplaire : de super-voiliers tant en termes d'efficacité vélique qu'en termes d'esthétique...

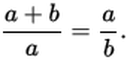

(**) Selon Leonardo, les proportions du corps humain suivraient la règle de l’harmonie parfaite, respectant une proportion géométrique définissant le rapport entre deux longueurs, telle que le rapport de leur somme divisée par la plus grande des deux soit égal à celui de la plus grande divisée par la plus petite (phi = (1+√5) ÷ 2 ≈ 1,6180339887...). La distance entre la tête et le sol, divisée par la distance entre le sol et le nombril équivaut à phi.

Sur cette hypothèse, je vous souhaite un excellent dimanche ! Et qui sait, un bon début de vacances !

Dans une actualité où les médias ne parlent plus majoritairement que de séparations, de mécontentements et de crises, pourquoi ne pas mettre une pincée de nouvelles positives au menu de notre billet dominical ? Alors, c'est parti pour vous parler de ... Nemo... ce dimanche.

Nemo, un nom qui rassemble

Nemo... Un nom mythique pour un capitaine de navire fantastique, ou encore pour un petit poisson-clown en quête de retrouver les siens. Le nom également d'un réseau réunissant plus de 30.000 musées en Europe (Network of European Museum Organisations).

Un nom qui rassemble... Un nom donc idéal également pour nommer un projet visant à relier, contre vents et marées, une île à un continent. D'autant plus lorsqu'une majorité des habitants de cette même île a décidé de se séparer de ce fameux continent.

La prise de conscience verte pour le climat et les énergies renouvelables monte en force ces derniers mois. Ce que l'on sait moins, c'est que certains acteurs énergétiques tentent, depuis bon nombre d'années déjà, de partager cette énergie entre différentes nations, de manière à pourvoir aux divers besoins de manière durable, malgré les distances et les politiques désunies. C'est ainsi qu'une entreprise belge a lancé un ambitieux projet d'intérêt commun ayant pour objectif la création d'un lien transfrontalier permettant l'acheminement d'énergie verte vers ses voisins, notamment vers l'Allemagne. Le projet d'interconnexion "Nemo Link" a ainsi réalisé la pose de cables énergétiques sous-marins et sous-terrains entre la Belgique et le Royaume-Uni via la Mer du Nord. Même en cas de Brexit dur, les Britanniques ne seront pas obligés de retourner à la lampe à huile pour s'éclairer ;-).

Le projet est un joint venture entre les sociétés Elia (BEL) et National Grid (UK). Elle prévoit 140 km de cable entre Richborough (Kent) et Herdersbrug (Bruges), dont 130 sous la mer, avec une capacité énergétique de 1.000 MW. Le projet, débuté en 2017, vient de prendre forme par la finition de ses deux plateformes en mer (le MOG - Modular Offshore Grid). Ces plateformes, d’énormes "prises d'électricité/plugs", situées environ à 40 km de Zeebrugge, permettront le lien avec les parcs éoliens en mer et les régions concernées. La technologie utilisée ici est le HVDC (High Voltage Direct Current) vu le fait que les deux réseaux électriques ne sont pas synchronisés et offre l’avantage de mieux régler les flux. Il s’agit ici aussi du premier câble de ce type dans le monde. Conçu au japon, il est unique par son niveau de tension (400 kV) ainsi que le matériel utilisé pour son isolation.

© Photos - Elia.be

Le projet a eu à relever quelques défis supplémentaires à ceux liés à la technologie : certaines surprises archéologiques, notamment. Les équipes ont en effet été confrontées à leur rencontre avec les restes d’un bombardier B17 datant de la dernière guerre mondiale encore présent sur la zone de construction, les obligeant ainsi à un déroutement de 14km du trajet originalement prévu. Un poste de conversion et une station de transformation viennent récemment d'être inaugurés en Mer du Nord. On leur espère une durée de vie de 25 ans. Une goutte d'eau à l'échelle de l'âge de la planète, mais un début tout de même (et une longévité certainement meilleure que celle de votre gsm, lave-linge ou grille-pain actuel ! ).

(...) Sail on silver girl, Sail on by

Un petit pas de transition énergétique vers un avenir plus vert et un effort de rassemblement entre les nations au milieu du bleu de la mer.

Hello again chers lecteurs. Premier billet de l'année. Donc... Bonne année à tous !!!

Que diriez-vous de débuter la série des billets de 2019 par une petite devinette ? "Quel est le point commun entre un plat de spaghetti et votre poste de radio ? "

Les Mille Arcades

Alors, ce point commun ? Vous l'avez trouvé ? Serait-ce l'ondulation et la ligne de leurs courbes ? Le plaisir qu'ils procurent ? L'indigestion lorsqu'on en a trop abusé ? Bon, je vous donne un indice...

Tout débute un matin ensoleillé en Emilie-Romagne (entre la plaine du Pô et les Appenins), dans la cité dont la plupart se souviennent du nom seulement lorsqu'il s'agit de l'évoquer dans leur assiette de pâtes... (Et moi, la première... ).

Fondée par les Etrusques au 6e siècle avant JC, la ville jouit au cours des siècles d'une réputation de sciences et connaissances hors du commun qui lui vaudra son surnom de "La Dotta" (la Savante), comptant la plus ancienne université du monde occidental (érigée en 1088). S'y succèderont au fil des siècles, des personnages plus brillants les uns que les autres, dont les philosophes et écrivains Pétrarque, Dante Alieghieri, Umberto Eco, les musiciens Farinelli, Respighi et le scientifique Luigi Galvani et bien d'autres... La cité se couvrira de toits aux tuiles rouges qui lui vaudront son second surnom "la Rossa" (en plus de ses inclinaisons politiques) et d'innombrables tours. La ville se dotera également de portiques magnifiques et pas moins de 38 km de galeries couvertes d'arcades reliant les bâtiments du centre historique. Pas besoin de parapluie pour sy' promener ! Sans oublier sa fameuse tradition culinaire (qui lui vaudra son troisième surnom "la Grassa") et son inmanquable "spaghetti al ragu".

© Photos - Rêvesdemarins

De Fil en Ondes...

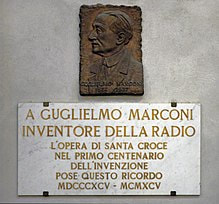

Toujours pas trouvé ce point commun ? Mmm... Allons bon, je vous aide : qui dit spaghetti, dit pâtes et par association, maccheroni... Qui dit maccheroni, dit... Marconi... Et tous deux sont des purs originaires de ... Bologne.

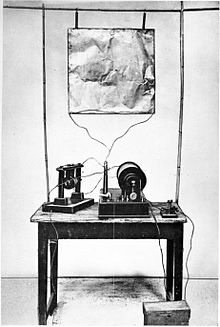

Revenons ainsi à nos moutons et retrouvons un de ces fameux personnages qui ont fait sa renommée. Nous sommes en décembre 1894, dans le grenier d'une de ces magnifiques demeures aux couleurs chatoyantes. L'homme passionné en électricité pousse un "hip hip hip hourra" (ou plutôt... "evviva " en langue locale) retentissant. Voici des mois qu'il travaille à des recherches sur un mode de communication sans fil en se basant sur les travaux déjà réalisés par d'autres scientifiques tels que Samuel Morse, Thomas Edison, Nikola Tesla, Heinrich Hertz et Edouard Branly (l'inventeur du "cohéreur", un radioconducteur). Et ses efforts viennent enfin d'aboutir. En améliorant et combinant les réalisations de ses prédécesseurs, Guiglielmo Marconi parvient à réaliser une liaison radio à grande distance en télégraphie.

Le processus n'est pas encore parfaitement au point et nécessitera pas mal d'ajustements. Il réalisera ainsi une première liaison télégraphique de 24 km dans les Alpes suisses un an plus tard. Mais à son grand dam, les autorités italiennes lui refusent le soutien et Guiglielmo décide de rallier la Grande-Bretagne pour y poursuivre ses recherches. Les Anglais puis les Américains auront plus d'estime pour les résultats de ses travaux. Il obtiendra alors un premier brevet pour son invention et fondera la société Marconi (à l'origine, nommée "Wireless Telegraph & Signal Company"). Nikola Tesla contestera d'ailleurs à plusieurs reprises la légitimité de sa découverte, clamant que les signaux radio ne sont qu'une autre fréquence nécessitant un émetteur et un récepteur. La US Patent Office américan finira par laisser le crédit de l'invention à Marconi. En 1901, il réalise la première transmission radio transatlantique entre le Canada et les Cornouailles (Angleterre), ce qui lui vaut le prix Nobel en 1909, partagé avec Karl Ferdinand Braun.

© Photos - Wikipedia

Comment ça marche ?

Les ingénieurs en électro-techno-mécanique me pardonneront mon explication simpliste. La communication sans fil est rendue possible par la diffusion dans l’espace d’ondes électromagnétiques. On observe ainsi la transformation de la voix (dans le micro) en signal électrique vers un émetteur, qui le transforme à son tour en onde électromagnétique. Ces ondes passeront alors d'un émetteur vers un récepteur (par un système d'antennes) sur la surface de la Terre, en se reflétant sur des couches de l’atmosphère ("l'ionisphère") à une certaine vitesse. Les charges électriques dans l’ionosphère font effet de miroirs pour transporter les ondes vers le récepteur. Ensuite, à la réception, l’onde électromagnétique ainsi parvenue se remodulera en un signal électrique, qui redeviendra à son tour un signal sonore. Emetteurs et récepteurs comprennent diverses pièces permettant la diffusion des ondes (antenne, amplificateur, oscillateur, modulateur, haut-parleur... ), ou le filtrage des parasites du son.

"Allo, A l'Eau..."

L'histoire de la radio et de la communication sans fil est donc une oeuvre collective, résultant des efforts combinés et successifs de divers hommes de science (ondes électromagnétiques, TSF, télégraphe... ). Ses applications seront multiples, mais c'est en mer qu'elle se révèlera rapidement comme le moyen par excellence de communication sans fil. La première usine de radios voit le jour en Angleterre, sur une commande de la flotte britannique, pour améliorer ses communications maritimes et la sécurité en mer. La flotte française suivra. Lors de leurs fortunes de mer, c'est ainsi grâce à la radio que le Titanic et le République-Florida purent envoyer des messages de détresse permettant tout de même le sauvetage d'une partie de l'équipage.

Naufrage du Titanic.

Qu'en est-il de la radio maritime de nos jours ? La communication par satellite (du type Iridium ou Inmarsat) a peu à peu conquis les ondes maritimes. Divers systèmes basés sur l'utilisation des ondes existent en parallèle et servent des bandes distinctes pour des utilisations diverses en matière de sécurité et communication en mer : VHF (very high frequency), Navtex, Navdat, radiotélégraphie, BLU marine, UHF, AIS... Même le Morse continue d'être utilisé dans quelques régions d'Afique du Nord, du Moyen-Orient, de Chine ou de Russie (Algérie, Irak, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Ouzbékistan, Soudan, Yémen... ).

Un brevet de radiotélégraphiste (ou... , hé oui, "Marconist" en néerlandais... ) est toujours exigé des navigateurs. Le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) coordonne la gestion des appels de détresse et opérations de secours en mer, telle que celle des canaux et procédures pour les cas de détresse, comme les fréquences 2182 kHz en MHF et canal 16 en VHF. La bande métrique VHF maritime couvre de 156 à 162 MHz. Sa portée d'exploitation varie de 2 à 30 milles marins selon la puissance et la hauteur des antennes. La VHF portable, par contre, est limitée à une portée théorique de 3 à 9 milles selon le relief. Mais, toujours avoir une VHF portable à bord et surtout dans le cockpit n'est pas un luxe pour les navigateurs... Elle en vaut l'investissement. A bon entendeur salut.

D'ailleurs, pour revenir à notre introduction, la ville de Bologne, même si elle n'est pas portuaire, ne peut nier son lien certain avec la mer, jusqu'à dans son architecture citadine...

© Photos - Rêvesdemarins

Je vous laisse donc méditer les bienfaits de l'invention de Marconi, sur quelques airs de circonstance. Et qui sait, ce petit billet aura-t-il suscité chez vous l'envie de découvrir la ville d'où proviennent non seulement votre poste de radio ainsi que votre spaghetti ?

Et en prime, histoire de voir si vous connaissez encore votre code morse, voyons qui d'entre vous décryptera le message ci-après ? -*** |---|-*|-**|**|--|*-|-*|-*-*|****|*|-*-*--|

Si certains d'entre vous ont eu la chance d'observer l'éclipse lunaire, ces derniers jours, le firmament et ses secrets ne les laissera pas indifférents. Un petit billet ce dimanche pour introduire un thème qui titille ma curiosité, mais qui demeure encore un sacré défi à mon esprit littéraire... Comme je ne connais encore que très peu le domaine (je compte bien le décrypter un peu plus ces prochaines mois), je débuterai donc ici par une introduction élémentaire avant de parvenir à écrire un billet plus solide sur le sujet. Je vous emmène aujourd'hui dans l'Océan Pacifique pour découvrir... la navigation astronomique.

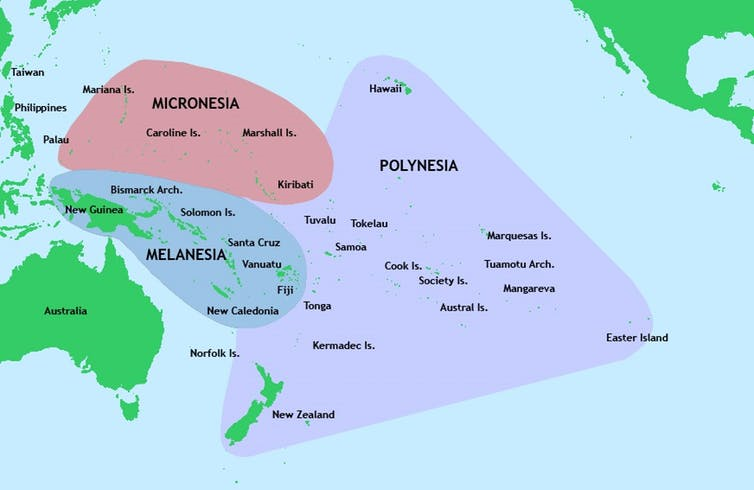

On se souvient souvent des prouesses des navigateurs espagnols, anglais, portuguais ou encore celles des Vikings (ces derniers ayant atteint le Canada). On connaît par contre moins celles des peuples polynésiens. Derrière l'image des vahinés, aux colliers de fleurs, des hommes aux tatouages mystérieux, des mélodies de yuculélés et des volcans insulaires, se cache un peuple aux ressources insoupçonnées. Toute une génération de marins et voyageurs, qui a colonisé l'Océan Pacifique, grâce à sa connaissance traditionnelle, mais déjà sophistiquée du positionnement géographique et de la navigation astronomique.

Naviguer au Doigt et à l'Oeil

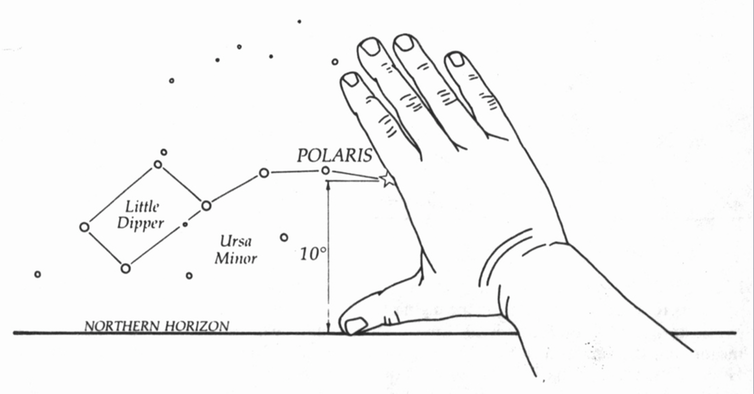

Pour naviguer, il faut d'abord parvenir à se positionner par rapport aux astres. Et les Polynésiens avaient développé une technique leur permettant de définir leur position à l'aide de ... leurs mains.

"If you can identify the stars as they rise and set, and if you have memorised where they rise and set, you can find your direction. " (Polynesian Voyage Society, Nainoa Thompson)

Comme les positions des étoiles ne sont pas fixes dans le temps, les marins utilisant cette technique de navigation doivent régulièrement ajuster leurs mesures. En effet, depuis des millénaires, les étoiles ont graduellement bougé de position en raison du lent changement de direction de l'axe de rotation de la terre (ou "précession des équinoxes"). Par exemple, au départ de la latitude de Samoa, on a pu observer un shift de -19° de la Croix du Sud par rapport aux observations antiques.

Si l'envie vous dit et le ciel clair, jetez donc un coup d'oeil à l'article en annexe pour mesurer votre position avec vos mains. (http://www.abc.net.au/science/articles/2009/07/27/3169109.htm). Il ne vous reste plus qu'à mémoriser la carte du ciel et le tour est joué !

Vaiana et les Way Finders

Cette très belle technique de navigation ancestrale a été relatée dans les aventures d'une petite polynésienne, nommée Vaiana (ou Moana), l'héroïne d'un Walt Disney dont je ne me lasse pas (vous me pardonnerez mes références littéraires). "Vai" signifiant "eau" en tahitien. Même si ce film a causé quelques polémiques sur la manière dont il dépeignait les peuples du Pacifique, j'en ai retenu cette belle parenthèse sur la navigation "à la main" et m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur cette pratique ancestrale.

Je vous laisse en découvrir quelques extraits. Une petite héroïne, amoureuse de la mer, qui rêve de partir en catamaran parcourir l'océan au-delà des récifs de corail, où les flots deviennent sauvages malgré la peur d'un univers inconnu. Elle découvre alors que ses ancêtres ont été des "Way Finders", de grands voyageurs et un peuple de navigateurs. Un rêve que je partage un peu et qui sait, que je réaliserai peut-être bientôt ?...

Sur ce, je m'en vais réviser ma carte stellaire et compter les étoiles au lieu de compter les moutons... Je vous souhaite de voir de nombreuses étoiles filantes ! Bon dimanche à tous.

PS. Petite pause du blog la semaine prochaine. Mais je vous retrouverai avec plaisir mi-août.

Un billet pour les ingénieurs et les forts en maths!

A bien y réfléchir, je me demande bien pourquoi je suis en train de l'écrire ?!? Moi, pour qui la géométrie et les intégrales sont toujours restées un grand mystère (même si entre temps, j'ai appris dans mon métier à apprivoiser quelque peu les chiffres à travers la complexité des tableurs et des diagrammes, que ce soit pour les préparations budgétaires et salariales des comités exécutifs, les présentations statistiques ou encore pour ma comptabilité sociétaire). En fait, peut-être avais-je simplement envie d'écrire ce billet pour partager une énigme avec vous, celle du Mystère de Pythagore... "Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de réflexion. " (Pythagore)

Le Nombre d'Or

Le Nombre d'Or. Lequel serait-ce donc?

S'agirait-il du 7? Le chiffre que l'on considère comme magique (les sept merveilles du monde, les bottes de sept lieues, les sept arts, le septième ciel, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept vies des chats (et des navires! ), sans oublier bien entendu... les sept mers et bien d'autres... Hé bien non!

Il se trouve présent dans toute chose et reflète le secret de l'harmonie. Les proportions des plantes, des animaux et des êtres humains, obéissent toutes à la loi de Phi. Ce chiffre sacré aurait d'ailleurs été repris par les artistes pour réaliser leurs joyaux de peinture, architecture, musique et sculpture (la pyramide de Khéops, le théâtre d'Epidaure, la Naissance de Vénus de Boticelli, la Joconde, le Parthénon, la 5e symphonie de Beethoven, les compositions de Mondriaan ou de Salvatore Dali, etc.). Léonard De Vinci l'avait ainsi déjà illustré dans ses oeuvres. Selon lui, les proportions du corps humain suivraient également cette règle. Comme la distance entre la tête et le sol divisée par la distance entre le sol et le nombril... Equivalente à Phi.... A la fin du XVe siècle, Lucia Pacioli, un moine franciscain mathématicien, étayera cette croyance dans un ouvrage consacré au Nombre d'Or: "De Divina Proportione".

Certains coquillages, notamment les Nautiles, semblent également suivre cette proportion divine. En effet, le rapport entre le diamètre de chaque spirale formant sa coque et le diamètre de la suivante serait égal à Phi... La nature n'est-elle donc point bien faite?

© Photos - Wikipedia

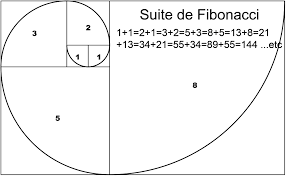

La Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci (de son petit nom Leonardo da Pisa, XIIe siècle) vous rappelle-t-elle quelque chose? Il s'agit d'une suite de nombre entiers dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent. Elle commence généralement par les nombres 0 et/ou 1. Un algorithme en quelque sorte. Et nous savons aujourd'hui que la réalité de notre monde suit majoritairement des règles algorithmiques, bien plus souvent que linéaires.

Le nombre Phi serait en réalité, à la suite de Fibonacci et permettrait le dessin parfait (le triangle et la spirale d'or) aux proportions parfaites... Comme dans une pomme de pin par exemple. Lorsque mystique, esthétique et mathématiques décident de faire ménage à trois...

© Photos - Wikipedia

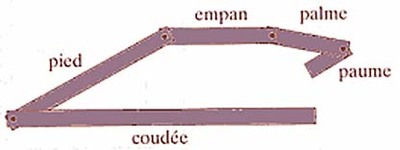

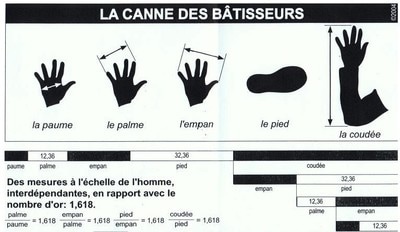

L'homme de Vitruve dessiné par De Vinci en 1492 (avec un corps parfaitement proportionné), comporte ces références au Nombre d'Or. Le savant utilise les références de l'époque: paume, palme, empan, pied et coudée. Ce sont des mesures qui forment la suite de Fibonacci et, propriété de cette suite, les proportions sont selon le Nombre d'Or:

Vous doutiez-vous que les bâtisseurs de cathédrales utilisaient ces mêmes mesures? On parlait alors de Cannes du Maître d'oeuvre, de Quine ou Pige des Bâtisseurs.

Le Fameux Théorème

Alors, revenons-en à la mer et aux navires... Qu'est-ce qui fait la beauté d'un voilier? Ses proportions? La ligne de sa carène? La taille de ses voiles par rapport à la coque? Imaginez un instant que tous les voiliers du monde seraient construits selon ce Nombre d'Or et les théories de Pythagore? L'océan deviendrait alors un véritable catwalk de la voile... Des navires parfaits, qui plus jamais ne risqueraient un naufrage, qui parviendraient à des performances vent-vitesse optimales. De l'étrave à la poupe, de la quille au mât, en passant par l'étai, la balancine ou les bastaques, avec des galhaubans et des mâts de beaupré de taille exemplaire. Des super-voiliers autant en termes d'efficacité vélique qu'en termes d'esthétique... A mon humble avis, certains X-Yachts et J-Class n'en sont pas loin... Des créations de toute beauté.

© Photos - J-Class Association

"Les Nombres gouvernent le Monde" (Pythagore)

Mais Pythagore était avant tout un philosophe. Ne l'oublions pas.

Les nombres, ce sont les chiffres. Et les chiffres, c'est l'argent aussi... Des écus sonnants et trébuchants qui gouvernent fréquemment ce monde. Dans bien de choses se cache souvent une raison financière, un appât du gain, une recherche d'optimisation pécunière. Souvenez-vous de Don Salluste de Bazan ou encore d'Harpagon, qui vous ont peut-être jadis fait sourire: "Il est l'or, Monsignore..." - "Ma cassette, ma bien-aimée cassette...". Que ce soit dans le besoin où l'opulence, tout le monde sort son boulier et commence à compter. Même lors d'un accident, tout se cautionne, se monnaie, se paie et cash de préférence. Où donc est passée la solidarité d'antan? Celle où les hommes s'entr'aidaient sans demander dix mille garanties avant même de prêter main forte à son prochain. Celle où l'on faisait confiance. Que ce soient les assureurs, les banques, les dépanneurs ou même les médecins, tous aujourd'hui sont rentrés dans le cercle infernal des nombres. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne me sens ni l'âme communiste, idéaliste, ou ni certainement défaitiste. Cependant, il est tellement bon de pouvoir donner parfois, sans recevoir autre chose en retour nécessairement qu'un large sourire, une accolade ou une poignée de main un peu plus insistante de l'autre en face de vous. Le monde des marins et des montagnards (tant qu'on ne parle pas de compétition ou de sponsors, du moins) conserve encore cet esprit de service à l'autre, car face aux éléments de la Nature, nous sommes tous égaux. Heureusement, il y a encore des choses qui tournent rond dans ce monde!

Je terminerai donc ce billet sur une note souriante en vous laissant apprécier l'humour des Nombres à travers ces petites vidéos souvenirs. Alors, si vous avez décidé de vous atteler aux travaux de construction ce WE, n'oubliez pas Pythagore, dont les mystères n'auront plus de secrets pour vous.

Un excellent dimanche à tous et Joyeuses Pâques (si vous les célébrez). Une bonne excuse pour manger des oeufs en chocolat... sans compter pour une fois! |

AuteurArchives

August 2023

Catégories

All

Suivez Rêves de Marins sur Twitter

|

RSS Feed

RSS Feed