|

Pour le bi-centenaire et 200e billet de ce blog, je me devais de vous offrir un billet un peu spécial... Un véritable article cette fois-ci, et qui vous emmène naviguer sur la mappemonde... Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil pour un moment un peu plus intense de lecture-voyage.

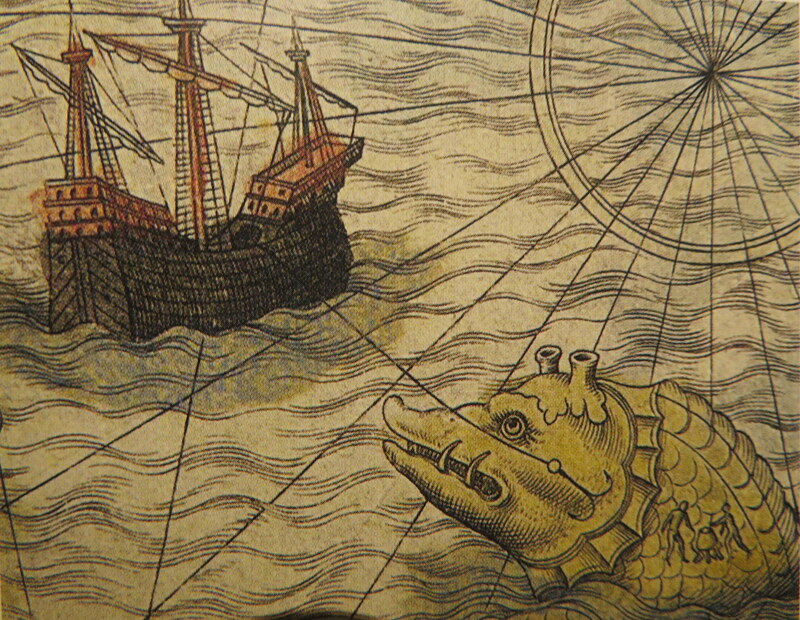

Je vous emporte ce WE aux confins des océans du monde connu, là où finit la mer et où s'ouvre le monde des dangers... et avant tout des monstres marins !

Ici s'arrête la mer... Au cap des dragons

Il y a un peu plus de cinq cents ans, le 20 septembre 1519, embarquait à Sanlúcar, au nord de Cadix, un navigateur portugais au service de l’Espagne. Ainsi débutait le tour du monde de Ferdinand Magellan, qui allait prendre fin quelque trois ans plus tard. Dans ses coffres à bord, un bien précieux : des cartes marines. Allait-il donc croiser en mer les monstrueux dangers signalés sur le parchemin ?

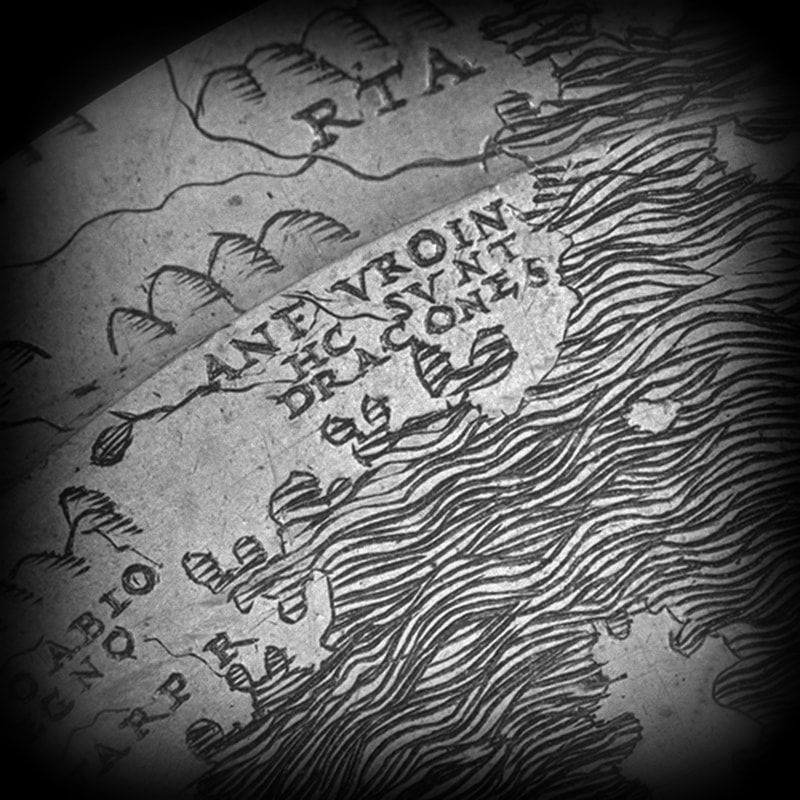

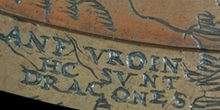

« Hic sunt dracones »

« Ici, il y a des dragons » avertissaient les anciens pour indiquer les territoires inexplorés où il ne faisait pas bon hisser sa voile, et les coins sombres de nos océans, infestés de monstres sanguinaires, d’où les marins ne reviendraient peut-être jamais s’ils osaient s’aventurer à l’endroit où s’arrêtent la mer et le monde d’ici-bas. De tous temps, le sort des gens de mer et des grands voyageurs sur l’eau semble avoir été étrangement lié à celui des monstres marins. Que ce soit dans les récits, dans l’imagination des navigateurs, dans la littérature, la symbolique culturelle ou encore dans la créativité des cartographes. Mais, que révèlent-ils donc en réalité, ces animaux fabuleux, à travers le graphisme des cartes marines ?

Un mythe vieux comme le monde

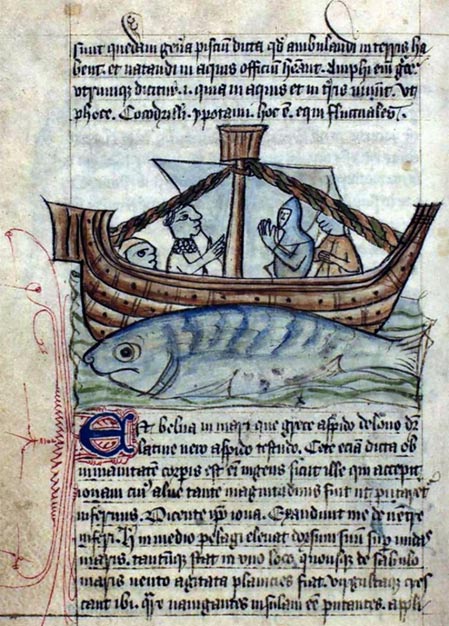

Depuis l’Antiquité, les différentes cultures ajoutent à la description du monde des symboles de créatures marines, qu’elles soient fantastiques ou bien réelles. Les Assyriens introduisent sirènes et serpents de mer dans leurs gravures. Les Phéniciens représentent sur leurs monnaies un monstre marin nommé « l’hippocampe ». Ptolémée réalise des cartes géographiques où il est fait mention de monstres et d’une « Terra Incognita ». De nombreux auteurs et artistes de l’Antiquité grecque et romaine (Homère entre autres) décrivent des animaux hybrides, tels que le lion, le cochon, le cheval ou encore le chien de mer, en raison de la croyance que les animaux terrestres avaient tous leur équivalent marin. Dans les écrits bibliques, Jonas n’est-il pas avalé par le Léviathan, un monstre marin à plusieurs têtes ? Et dans nombre de civilisations, il est prêté attention aux dangers d’une traversée au-delà des eaux connues, source potentielle de rencontres fortuites avec des créatures océaniques aux forces légendaires.

Tout commence sur une carte : l’imaginaire au service de l’ignorance

Les premières cartes représentent le monde comme un disque cerné par un océan et divisé en trois continents : l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Elles sont orientées vers l’Orient. Appelées cartes TO (Terrarum Orbis), ces représentations graphiques perdureront en Occident jusqu’au XIIe siècle.

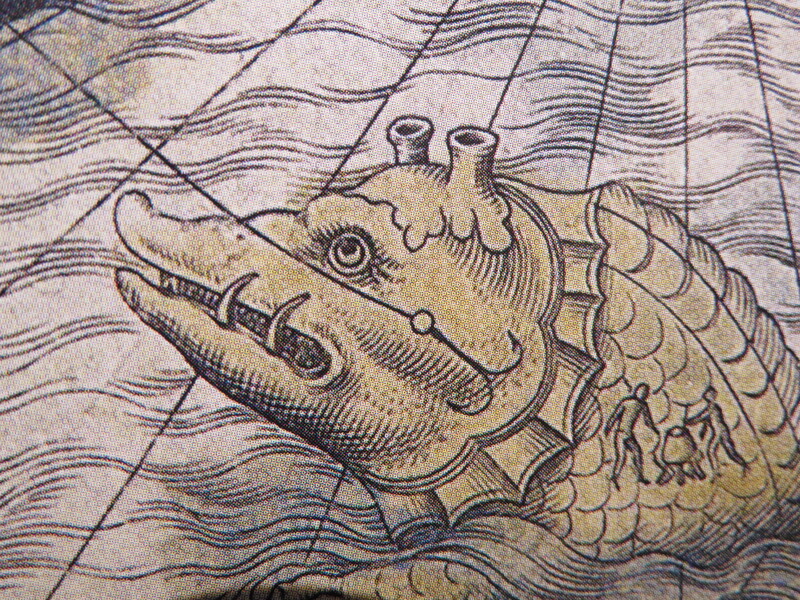

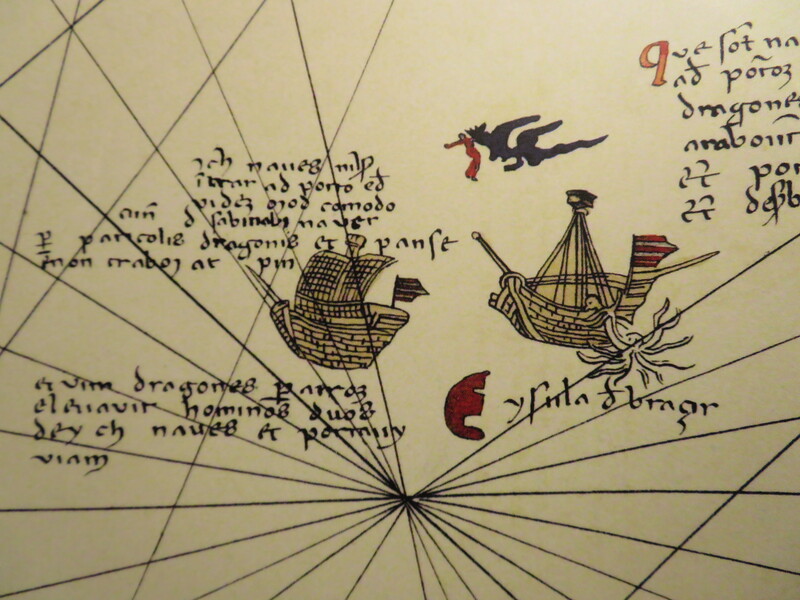

Comme par hasard, les créatures fabuleuses font régulièrement surface là où les croyances prennent le dessus sur la compréhension de l’océan et de la faune des régions dessinées. Ainsi, nombre de cartes anciennes décrivent les mers comme les hommes les percevaient à l’époque. Les peuples des mers, d’apparence ou de taille hors normes, comme les baleines ou les morses, y sont dès lors qualifiés de « monstres ». Cependant, la graphie de ces créatures surgit surtout là où les limites du monde rejoignent celles de la connaissance de la géographie… Plutôt que de laisser des espaces vierges sur les cartes marines, les anciens cartographes trouvent des stratagèmes pour dissimuler leur méconnaissance des dits lieux. Ainsi, les cartes regorgent de larges inscriptions courbes de noms de pays, de références à la nature inhabituelle de certains endroits ou de la fameuse mention « Terra Incognita » ou « Terra Ignota », dont Ptolémée fut le premier à faire usage sur son atlas. Mais de tous les artifices destinés à combler leur manque de savoir, celui qu’on retiendra comme le plus inventif est bien celui qui consiste à peupler les mers inconnues d’animaux, et en particulier de monstres imaginaires. « Je n’ai aucune idée de ce qui se trouve à partir de cet endroit. Il pourrait donc bien y avoir des monstres, voire même des dragons ! ». « Plus monstrueuses les créatures, plus grands les dangers guettant dans les mers inconnues …

Les cartes médiévales suivent d’ailleurs la tendance de l’époque qui fait usage de la crainte dans ses leçons de morale. Pour ce faire, elle a recours au portrait des monstres marins les plus énormes, les plus affreux et surtout les plus dentus. Certaines sources affirment que le choix des animaux correspondrait à la faune des régions connues qui, une fois sur les cartes, se transforme en monstres au fur et à mesure que la carte marine prend vie : du morse, on passe à l’éléphant aux longues défenses, puis au terrifiant mammouth aux dents acérées. En ce qui concerne les dragons, le mystère persiste. Une autre hypothèse affirme que les animaux symboles culturels de certaines contrées (en l’occurrence, les dragons pour les régions est-indiennes, c’est à dire la Chine) auraient inspiré les cartographes. D’autres littératures y feraient référence comme le pays des « Dragoniens », en rapport aux voyages de Marco Polo. Nul ne sait réellement…

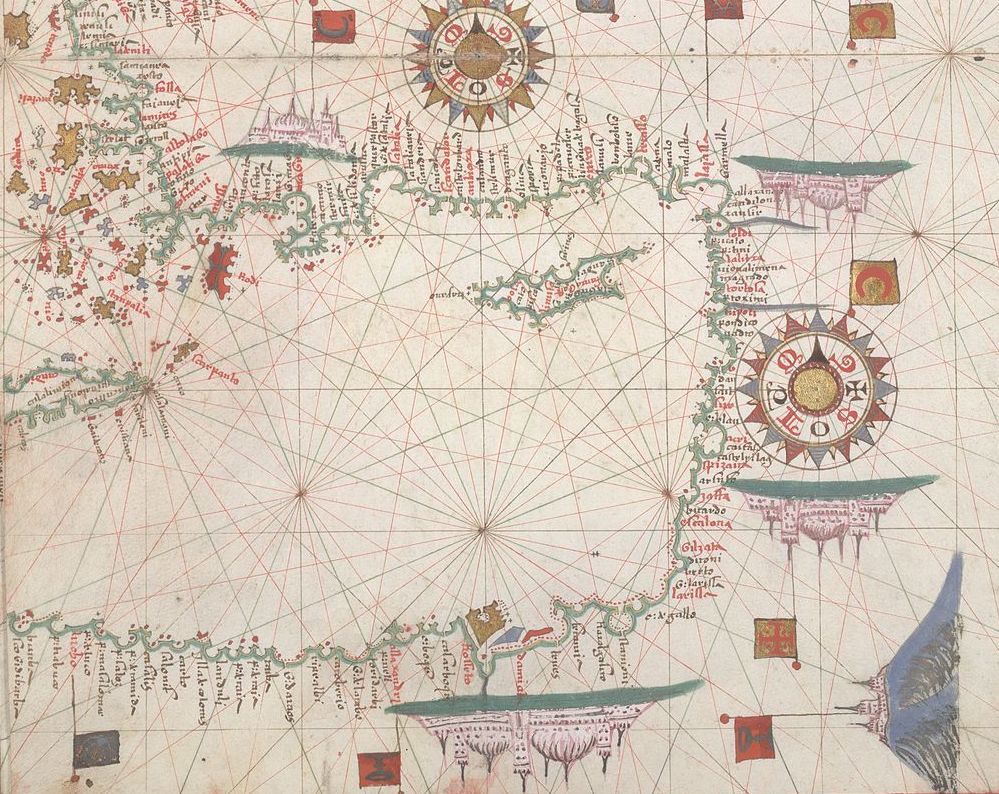

Le monde voit ainsi apparaître deux principaux types de cartes : les Mappamundi (ou Mappemondes) et plus tard, les cartes Portulan. Les premières constituent des cartes du monde génériques, dessinées à la main et peu pratiques pour la navigation. Elles représentent déjà des peuples marins tels que les sirènes et les serpents de mer (par ex. les cartes Beatus, du VIIIe au XIIIe siècle). A part celle d’Ebstorf, les Mappemondes ne font généralement pas mention de monstres marins au sens fort du terme. Pour la première fois dans l’histoire de la cartographie, on retrouve ainsi une rose des vents dans l’Atlas Catalan (en réalité une carte datant de 1375) ainsi que quelques premières références à des créatures fantastiques, qu’on peut assimiler à des requins. Basée sur les récits de voyage de Marco Polo (le Livre des Merveilles), cette carte allie cosmographie, géographie, premiers éléments de loxodromie et imaginaire. L’engouement pour la fabrication de cartes et de globes croît au XVe siècle, stimulé par la traduction en latin de l’œuvre de Ptolémée, par les découvertes ibériques en Afrique et les explorations transatlantiques. L’avènement de l’imprimerie avec Gutenberg agit comme catalyseur.

Cartes Portulan

C’est alors l’apparition des cartes Portulan. Ces dernières constituent de réelles cartes de navigation manuscrites, reprenant des lignes de côtes précises. Elles combinent trois éléments : le dessin, l’écriture et la mesure. Elles permettent au marin de s’orienter et de faire le point en reportant sur la carte la distance qu’il estime avoir parcourue dans une direction donnée. Leur nom vient du « portolano », un livre d’instructions nautiques décrivant les accès aux ports.

Elles sont au départ des cartes incomplètes, dont les vides représentent les « terrae incognitae » et les zones de tumultueux naufrages. La fièvre exploratrice engage les cartographes à y insérer plus de détails géographiques. Sur certains exemplaires, on retrouve notamment les fameuses créatures marines, que ce soit comme élément décoratif, ou suite à la requête de leur commissionnaire. Les monstres marins avaient ainsi deux fonctions : d’une part, représenter une indication pour les marins des potentiels dangers en mer, et d’autre part, enjoliver les cartes, de manière à promouvoir la créativité de leur auteur. Dans d’autres cas, ce graphisme particulier pourrait avoir des raisons plus stratégiques : préserver les eaux territoriales de leur auteur (et par exemple, leur potentiel piscicole) contre d’éventuelles intrusions étrangères en effrayant les marins qui envisageraient de les explorer, comme dans le cas de la Carta Marina d’Olaus Magnus qui sera rédigée un peu plus tard (1539). Cependant, les cartes nautiques réellement utilisées pour naviguer demeurent généralement relativement basiques, réduites au strict nécessaire : pas ou peu de monstres marins. Elles sont parcourues de lignes de rhumbs (ou lignes rhombiques, qu’on appellera ensuite loxodromiques après les innovations de Mercator), placées là pour aider le navigateur à déterminer un cap et à indiquer les lignes de compas à l’aide de la boussole. Elles sont « plates » et leur dessin ne tient pas compte d’un système de projection de la rotondité de la terre. Elles sont également bien plus abordables à l’achat que les cartes enjolivées de pensionnaires d’un zoo marin fantasmagorique. Des cartes dont les seuls propriétaires sont principalement des nobles ou les royautés de l’époque (qui ne naviguent pas) et qui pour toute table de navigation, ne voient que celle de la salle de réception des riches demeures. Les cartes sont dressées à partir des observations faites par les gens de terrain, les navigateurs et les « pilotes ». Ce sont eux les véritables guides, possédant d’ailleurs souvent leurs propres croquis détaillés des eaux, reliefs et dangers d’une région qu’ils ont sillonnée de long en large.

Mythe ou réalité ?

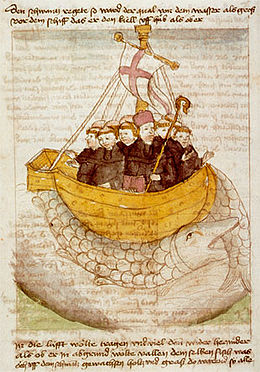

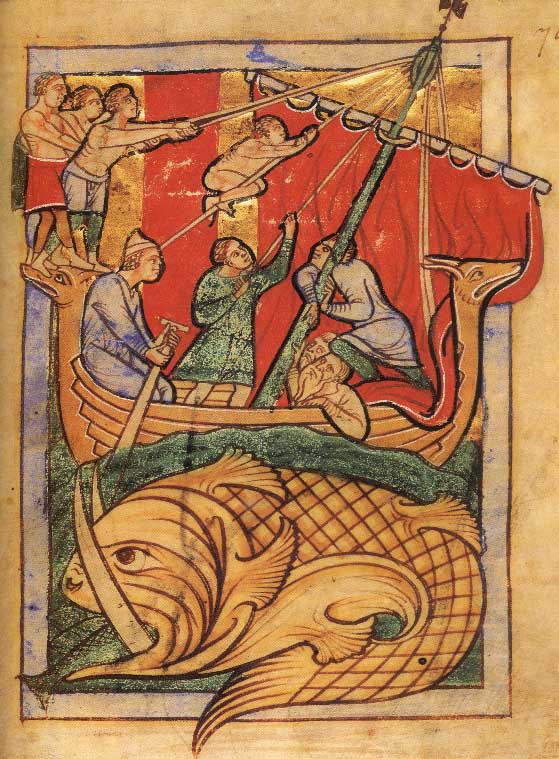

L’allégorie de St Brendan le Navigateur, un prêtre irlandais du Ve siècle ayant voyagé sur les sept mers, relate que certains marins auraient pris des baleines pour des îles. En réalité, les récits posthumes basés sur ce mythe illustrent probablement les débuts de la chasse à la baleine. On décrit ces mammifères marins comme « aussi grands que des montagnes ». Avec les activités piscicoles, les monstres deviennent un peu moins effrayants et surtout plus authentiques. La plupart des monstres des cartes marines n’existaient pas que dans l’imagination et la créativité débordantes de leurs auteurs, mais représentaient parfois des animaux bien réels, méconnus des marins traversant les mers pour la première fois.

« Les hommes de bord décident d’accoster sur cette île sombre et y allument un feu. Et soudain, l’île se met en branle et s’enfonce dans l’onde glacée. Les hommes, surpris par cette terre noire en mouvement, tombent à l’eau et se noient.

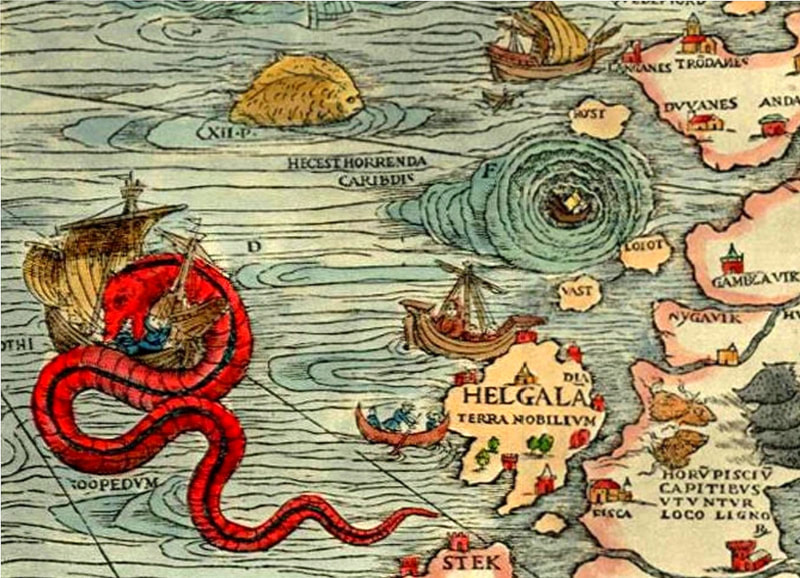

Ailleurs, on parle également de monstres qui arrêteraient la course des navires. On découvrira plus tard qu’il s’agit probablement de bancs de thons qui, vu leur nombre, ralentissent la marche du navire. Et lorsque, dans son Odyssée, Homère mentionne Charybde et Scylla, deux monstres marins situés de part et d’autre du détroit de Messine, il indique en réalité l’emplacement d’une zone de récifs et de tourbillons, passe redoutable pour les marins à cause de son étroitesse, où la rencontre de deux courants opposés produit, en divers endroits du détroit, des tourbillons et de grands remous appelés « garofali ».

Carta Marina, première carte nordique

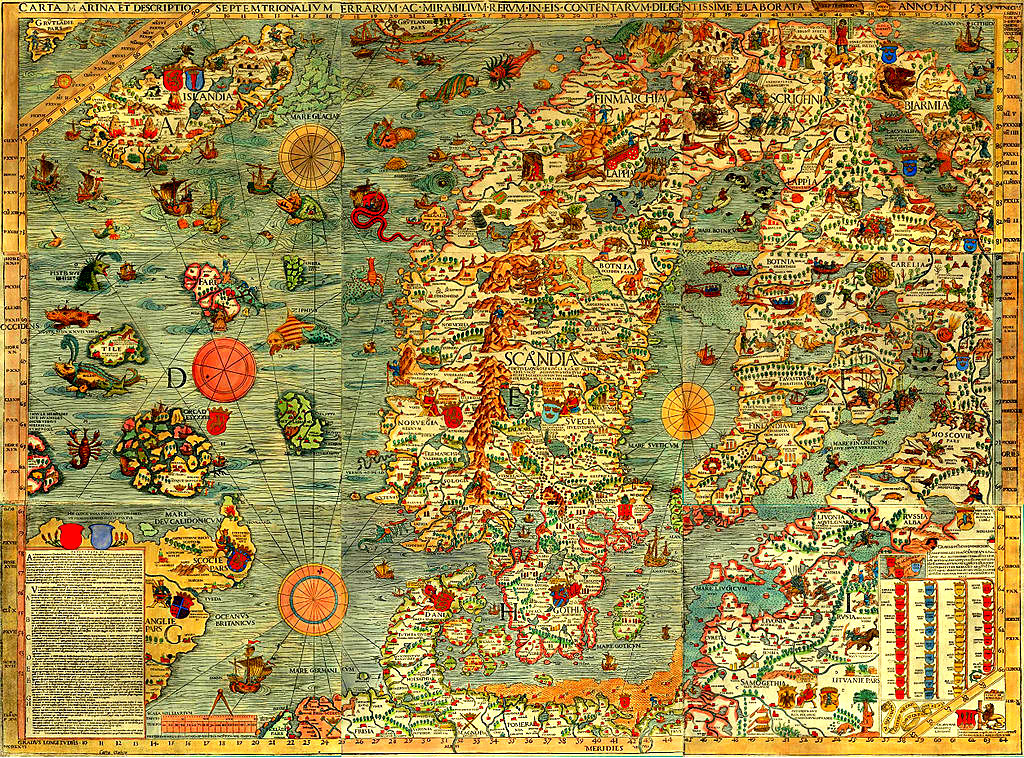

La carte la plus importante en termes de représentation de monstres marins apparaît au XVIe siècle avec le Suédois Olaus Magnus et sa célèbre Carta Marina (1539). Un chef d’œuvre de cartographie et de créativité graphique.

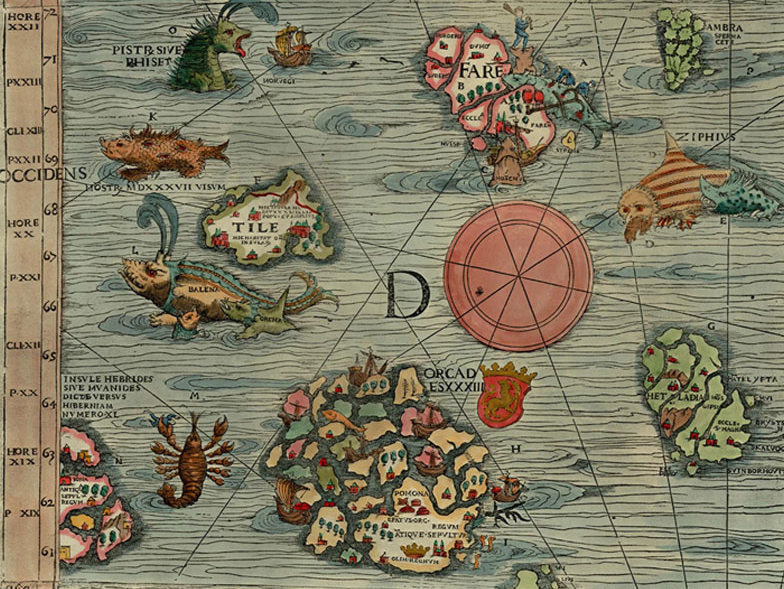

Il s’agit là de la première carte de la Scandinavie proprement dite. Olaus Magnus est le premier à y suggérer un passage Nord-Est. Il s’inspire des connaissances de Ptolémée, de l’œuvre d’astronomes et de descriptions de marins. Sur sa Carta Marina, on peut distinguer des monstres que l’on pourrait apparenter à des baleines (et des hommes allumant un feu sur leur dos…), des « monocéros » (sortes de narvals), des vaches marines, des morses ou des éléphants de mer. On y retrouve également des serpents de mer géants attaquant les navires, des poissons-scie, des cochons de mer ou encore de gigantesques homards mangeurs d’hommes. Les marins à bord de navires de pêche ou de commerce le long des côtes norvégiennes affirment haut et fort avoir vu, au large de Bergen, un serpent-dragon long de plus de quatre-vingt mètres et large de 6 mètres, ayant une longue chevelure noire le long du corps, des crocs acérés et des yeux d’un rouge de braise. Et pourtant, si de nombreuses cartes représentent des animaux fantastiques, aucune ne mentionne d’avertissement faisant allusion à des dragons. Cependant, en 1510, apparaît pour la toute première fois une notation majeure sur un globe terrestre : « Hic Synt Dracones ». Cette référence est notée aux alentours de la côte Sud-Est de l’Asie sur le globe Hunt-Lenox. Il s’agit là de la seule et unique inscription en toutes lettres évoquant des dragons de mer.

Les îles fantômes

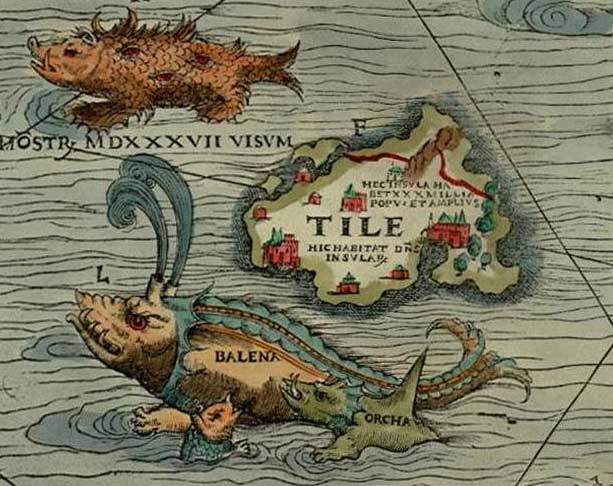

Dans son œuvre, Olaus décrit entre autres la fameuse île fantôme de Thulé, où il fait apparaître diverses créatures effrayantes. Tout comme nos monstres marins, les îles fantômes ont toujours fait couler l’encre et titillé l'imagination des marins (surtout dans les tavernes des ports).

Cependant, les îles fantômes ne sont pas une fiction, sur papier du moins... Les cartographes et les marins les ont nommées Avalon, Baltia, Pepys, Satanzes, Thulé... Ces îles sont répertoriées et topographiées par des cartographes ou des marins réputés. Durant des années, voire des siècles, elles demeurent sur les mappemondes, sur les cartes marines et dans les atlas de géographie. Mais lorsque les navigateurs parviennent à l’endroit de leurs coordonnées, ils tournent désespérément en rond, sans jamais les trouver. Même Google Maps y perd le nord. Ces fameuses îles semblent s’être soudainement évaporées. Ces îles se sont-elles déplacées suite à des mouvements sous-marins de plaques tectoniques ? Etaient-elles des bancs de sable qui ont fini par disparaître ? Se sont-elles précipitamment englouties, emportées par un tsunami ou une éruption volcanique marine ? Ou pire, avalées par un de ces fameux monstres des abysses ? Nul ne sait...

L'origine de leur apparition

Une des premières raisons de ce phénomène résulte de la méconnaissance de la géographie d'un lieu ou de la confusion avec d'autres endroits. Par exemple, des parties de continent dont on pensait au départ qu'elles n'étaient qu'une île, n'en voyant que la péninsule. Christophe Colomb n'avait-il pas identifié l'Amérique comme étant les Indes lors de sa découverte ? La Corée fut longtemps considérée comme une île avant qu'on ne la relie à l'Asie, tout comme le Brésil (anciennement nommé Vera Cruz). L'île Pepys, censée se trouver à 230 milles au nord des îles Malouines, est apparue suite à une mauvaise identification des Malouines. Et la liste est longue...

Une seconde éventualité pourrait venir de l’approximation des cartes de l’époque. Les cartes nautiques Portulan ressemblaient à des toiles d’araignée, quadrillées de lignes de couleur indiquant les vents ou les "rhumbs". Les autres signes graphiques les caractérisant étaient les roses des vents et les lieux selon leur importance. Ces tracés formaient ainsi des carrés, des rectangles et des parallélogrammes de couleur, appelés un "marteloire" (de l'italien "mar" : la mer et "teloio" : la toile), sans être pourtant un système de coordonnées ou de projection comme celui des méridiens et des parallèles qui n'apparaîtra que plus tard dans l'histoire de la géographie. Ces portulans étaient à l'époque le symbole d'une connaissance approfondie des mers côtières et du pouvoir commercial et naval d'un royaume. Les portulans étaient basés sur des observations faites à base d'outils assez élémentaires : boussole (indiquant le nord magnétique), sextant et alidade, et pourtant ils étaient remarquablement précis. Ainsi, un des premiers portulans, la carte Pisane, ne déformait la Mer Méditerranée que d'un seul degré (environ 90 km) par rapport à la réalité. Mais toutes ces cartes de navigation ne se targuaient pas d’une telle exactitude. D'où les libertés créatives de certains de leurs auteurs pour y faire apparaître de mystérieuses protubérances dans la mer ou le long des côtes.

Thulé

Une autre explication plausible de la présence d'îles fantômes sur les cartes provient de leur disparition ou d'un oubli de leur découverte au cours des siècles. C'est le cas de l'île de Thulé (ou Tile) décrite par Olaus Magnus. Cette dernière aurait été identifiée au IVe siècle av. J.C. et citée comme telle dans la littérature grecque et romaine, pour ensuite se perdre dans les méandres du temps qui passe. Les écrits classiques en font mention comme d’"une île à six jours de navigation du Nord de la Grande Bretagne et proche de la "mer gelée", où le soleil ne se couche jamais en été". D'autres la placèrent du côté des îles Shetland. La Carta Marina fait mention de cette île, au Nord-Ouest des Îles Orkney. En 1775, le capitaine Cook nomma une île de ce même nom dans le sud de l'océan atlantique, dans l'archipel des îles Sandwich. Clairement, un peu trop au sud...

Thulé fut ensuite référencée comme l'Islande, le Groenland actuel, l'île de Saaremaa en Estonie ou encore celle de Smøla en Norvège. On donna d'ailleurs au nom d’"Ultima Thule" dans le passé la signification de "lieu aux frontières du monde connu". Ce n'est qu'en 1910 qu'un explorateur-anthropologue Groenlandais-Danois, Knud Rasmussen, établit un poste de missionnaires au Nord-Est du Groenland, qu'il nomma "Thulé" (ou "Qaanaaq").

Cartographie de stratèges : « mon royaume pour une carte ! »

Une dernière explication possible de la mention d'îles fantômes serait la propension de certains monarques à "adapter" les cartes marines de manière à étendre leur territoire, à l'époque des grandes découvertes et à l'aube de l'histoire de la cartographie. Dès le traité de Tordesillas en 1494, les cartes sont d’ailleurs considérées comme des secrets d’Etat dans les royaumes du Portugal et d’Espagne. Toute nouvelle découverte fait l’objet d'une discrétion toute particulière lorsqu’il s’agit de la coucher sur le papier. L'agrandissement des zones sous contrôle constituait un atout majeur pour le pouvoir d'un souverain. Le mécénat de grands voyageurs qui affrétaient des navires avec pour mission de découvrir le nouveau monde et d'y planter des comptoirs commerciaux, reste le leitmotiv des grandes explorations. Les courbes de l’Amérique du Sud auraient ainsi, affirme-t-on à tort ou à raison, été «déplacées» de quelques kilomètres pour les besoins du règne lusitanien.

Les Monstres de Mercator

Mais revenons à nos dragons de mer… On connaît Gérard Mercator comme un grand cartographe et le père de la fameuse projection. L’histoire le décrit généralement moins fréquemment comme dessinateur de monstres…

Et pourtant, la carte d’Olaus Magnus va clairement influencer divers cartographes, dont Mercator dans sa création d’un globe terrestre. Dans sa première version, ce dernier comporte onze monstres marins, dont pas moins de sept ont été copiés de la carte nordique. La localisation de ces monstres révèle les croyances de l’époque sur les endroits de la planète regorgeant de merveilles ou de mystères maritimes encore non décryptés. Le Nouveau Monde compte déjà deux monstres exotiques : le lamantin et l’iguane. Au fur et à mesure des découvertes géographiques, les monstres changent d’aspect et de localisation. La majorité des monstres sont représentés dans le Pacifique, quelques-uns dans l’Atlantique et un dans l’Océan Indien. Pas un seul n’apparaît au-delà du cinquantième degré Nord alors qu’il y a amplement la place d’y mettre quelques exemplaires. Au fur et à mesure des versions de son globe et de ses cartes, les proportions des monstres et les régions où ils se trouvent varient. On peut en déduire soit un intérêt déclinant pour les monstres de la part du savant ou tout simplement la diminution du besoin d’enjolivures sur ces cartes pour sa clientèle, sa réputation de cartographe émérite n’étant plus vraiment à faire. Un peu plus tard, son rival Abraham Ortelius, élabore « Le Théâtre du Monde », le premier atlas moderne digne de ce nom. Dans cet ouvrage, il décrit une kyrielle de monstres marins autour de l’Islande, dont de nombreux spécimens (qu’il s’agisse du fameux Kraken ou encore du Roider, une sorte de rorqual…) qui proviennent, à leur tour, de la carte d’Olaus Magnus. Si la géolocalisation de l’Islande y est remarquablement plus précise que celle des cartes précédentes, le foisonnement des monstres barbotant allègrement autour de l’île tendent à indiquer que l’endroit était une région difficilement accessible, à la limite du monde connu. La cartographie du Moyen-Âge et de la Renaissance a été faste en termes de monstres marins. Toutefois, le développement de la navigation, la découverte du monde et de la zoologie, ainsi que le contrôle progressif des hommes sur les océans et leur faune, ont peu à peu éradiqué les dragons des mers, les animaux fabuleux et les autres bestioles chimériques des cartes marines. Etonnamment, à la même époque que les monstres, le graphisme des cartes a foisonné en navires, peut-être pour prouver la capacité des hommes à traverser les océans, pour les encourager à voyager ou à montrer le pouvoir politique de plusieurs royaumes sur certaines régions du monde. Ce n’est que des siècles plus tard que les cartes marines se sont rationnalisées, pour ne plus devenir que des atlas de géographie ou des outils de navigation purement pragmatiques.

© Totalité des photos (Carta Marina, Olaus Magnus - Bibliothèque nationale de Suède, Globe Hunt-Lenox - New York Public Library, L’Aspidochelone - Bibliothèque Royale du Danemark, Atlas portulan, Italie - Joan Martines, Carte nautique des Frères Pizzigani - Bibliothèque palatine, Theatrum Orbis Terratum, Abraham Ortelius - British Library, Sea Monsters on Medieval & Renaissance Maps – Chet Van Duzer, Bestiaire Médiéval – Bibliothèque de Valenciennes)

2 Comments

Après tout, le confinement, on peut se dire que c’est un petit peu comme se trouver en transat au long cours sur un petit voilier par gros temps...

Espace réduit

Votre appartement est minuscule ? Vous ne pouvez pas sortir ? Juste une petite terrasse ou un mini-balcon (si vous avez de la chance)... Vous faites les cent pas de la cuisine au salon et du salon à la salle de bain. Et de retour de la salle de bains vers la cuisine. Cela doit bien faire 6.000 pas après quelques heures de va-et-vient. Vos co-locataires vous exaspèrent ? Votre compagne/on de vie vous tape sur les nerfs ? Vous avez envie de passer vos enfants par la fenêtre ou vous ne rêvez plus que de faire une bonne fricassée de votre perroquet qui n'arrête pas son babillage ? Bref, vous n'en pouvez plus d'être enfermé... Rassurez-vous, c'est une réaction normale !

Il s'agit là d'une situation exceptionnelle, dont on espère qu'elle ne durera pas de trop longs mois. Cela dit, pas si exceptionnelle que cela... Les marins au long cours pourront en témoigner.

La plupart des voiliers de taille raisonnable pour un portefeuille moyen, n'ont eux aussi, qu'une taille... moyenne, voire très modique. Quelques dizaines de mètres carrés, à partager entre les membres d'équipage, parfois nombreux. Tantôt une unique cabine ou de simples bannettes dans le carré, une seule toilette (lorsqu'on a de la chance et qu'elle fonctionne! ), un mini-coin cuisine, une table qu'on doit replier pour pouvoir passer ou dormir. Le luxe d’une cabine (à partager à plusieurs) ne libère pas de l’obligation de faire de la gymnastique pour trouver une position pour dormir, s’habiller ou retrouver ses affaires. Voire de devoir s’adonner à de l’acrobatie par gros tangage ou forte gîte.

Mais, il y a le cockpit, le pont et le passe-avant comme espace pour s’isoler et prendre l’air, me direz-vous. Bien... oui, sauf que par gros temps et sans raison majeure de navigation, vous n’aurez peut-être pas trop l’envie de vous faire rincer par des paquets de mer, flageller par des bourrasques ou risquer de passer par dessus bord pour ne pas rester confiné à l’intérieur du voilier. Mais, en voilier, on voyage et se déplace d’un point à l’autre. C’est la liberté ! - me rétorquerez-vous. En effet. Sauf que parfois, le voyage dure plus longtemps que prévu à cause des éléments, par faute de vent, tempêtes ou avaries. On ne le contrôle pas entièrement. Et trente jours ou bien plus (lors d’un tour du monde sans escale par exemple) sur un petit voilier, peut quelquefois paraître bien long. Et puis, on doit jouer aux hamsters (aux vrais, ici). En transat, pas question de refaire des provisions en route. Pas d’endroit où faire escale. Conserves, vivres non périssables, eau douce et PQ sont précieux. On doit redoubler d’inventivité pour les utiliser avec parcimonie durant la période de confinement ou se nourrir autrement. Grosse différence, en mer, on est occupé. Il y a toujours quelque chose d’utile à faire sur un voilier. À la maison aussi, me direz-vous. Et il est plus rare d’avoir des enfants à bord. Mais lorsque c’est le cas, cela demande pas mal de structure, discipline et créativité pour poursuivre leur éducation en mer et les occuper constamment. Pour en avoir côtoyé certains en mer, dans un espace beaucoup moins réduit, j’ai beaucoup d’admiration pour les marins qui parviennent à combiner vie maritime et vie familiale en voilier sur une superficie relativement réduite (tout comme les parents qui travaillent actuellement à distance, de la maison, en jouant simultanément les baby-sitters). Et lorsque les circonstances deviennent stressantes (gros temps, avaries, mal de mer, manque de sommeil, anxiété... ) plus le confinement et la promiscuité deviennent difficiles à gérer et à supporter. Et plus les esprits ont tendance à s'échauffer. Garder son calme (et l’humour) sont donc des denrées indispensables à bord. Pas de souci, lors d’une navigation confinée, de perdre son emploi, de risque de perdre la vie ou ceux qu’on aime, m’argumenterez-vous, enfin. Pas de comparaison valable. C’est souvent vrai, mis à part pour les pêcheurs professionnels en régions à haut risque peut-être. Dans tous les cas, il est important de s’octroyer de petites choses qui font du bien lorsque tout est mouillé, froid et trouble...

Faisons une exception au thème culte de ce site web pour un petit voyage au pays des femmes en blancs ce WE. Une dédicace à ceux et celles qui poursuivent leur labeur dans l’ombre sans discontinuer au service de la communauté, surtout en ces temps chahutés. Et pour qui j’ai le plus grand respect.

Les femmes invisibles

On ne les voit pas, ne les entend pas. Elles débutent leur journée lorsque nous rentrons chez nous. Elles vivent souvent au rythme saccadé de la lumière des néons, du lever ou du coucher du soleil. Elles travaillent dans le silence et l’isolement de couloirs, de chambres ou de bureaux vides. Elles sont invisibles. Et même lorsque nous les croisons, nous ne les regardons pas, ne les remarquons pas. Comme des petites abeilles qui virevoltent autour de nous, frénétiquement. Parfois aussi considérées comme des insectes, ou de la vermine... Toujours les mains dans nos crasses, le résultat de nos paresses ou de notre manque de civisme. Un papier par ci, une cannette par là, des miettes ailleurs ou pire.

Elles frottent, astiquent, lavent et épongent. Elles repassent, plient, essuient et déplacent. Et depuis peu, elles désinfectent fébrilement en plus. Elles sentent leur dos, leurs bras, leurs doigts de tant de mouvements. Et pourtant, ce n’est jamais assez bon, assez bien, assez propre. Il y a toujours bien quelqu'un pour y redire quelque chose, pour se plaindre ou pour les médire. Parfois, elles travaillent la journée ici et recommencent le soir, là-bas. Et les deux bouts demeurent souvent difficiles à nouer. Leur tâche semble sans fin. Elle est là, sans cesse à recommencer. Demain, le lendemain et le surlendemain, rien n’aura changé.

Les abeilles

D’autres femmes en blanc portent des masques, des gants et même parfois des chaussons. Elles marchent sur la pointe des pieds. Des pieds ailés qui courent incessamment d’une tâche à l’autre. Des pieds qui font mal après une journée ou une nuit de garde. Des mains qui piquent des aiguilles et des désinfectants. Des cernes sous les yeux et pourtant, elles les gardent souvent souriants. Malgré les heures, malgré les pleurs et les grincements de dents. Elles soignent, réparent, recousent ou consolent. Elles piquent, pompent, pansent ou portent. Elles n’en ont jamais fini. Et sans elles, les grands maîtres d’Hippocrate ne pourraient pas grand’chose. Et parfois, ils oublient qu’une ruche sans abeilles ne peut pas faire pas de miel. Et ces derniers temps, la ruche est en incroyable effervescence.

Si certains sont mis au repos forcé ou se tournent les pouces en cette période bizarre, vous, les femmes en blanc, êtes mises à rude contribution en compensation. Durant des semaines, voire des mois de folie, vous voici seules face à l’urgence, fortes et résiliantes comme à votre habitude. Et que ferait-on sans vous... Ce monde s'arrêterait de tourner. Déjà qu’il tourne un peu carré pour l’instant. Alors, faute de pouvoir le détourner dans la bonne direction, je vous donne un peu d’humour sarcastique de Cauvin et Bercovici (on aime ou non), pour dédramatiser une actualité quelque peu trop confinante à mon goût .

© Photos – Cauvin & Bercovici

À tous mes collègues du personnel soignant, logistique ou d’entretien. Si on ne vous le dit pas assez : merci de veiller sur nous. Vous êtes formidables. Un excellent dimanche à tous. Prenez bien soin de vous.

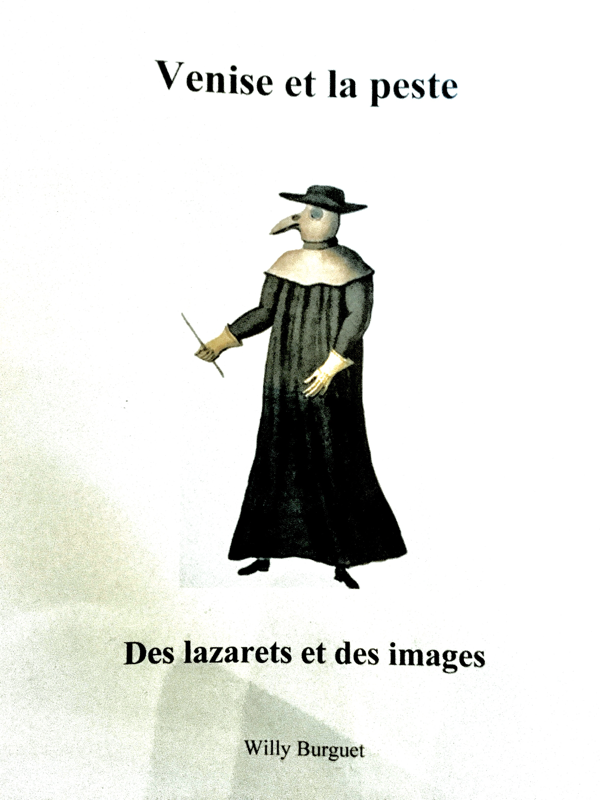

On ne parle plus que de cela depuis des semaines. Corona-ci. Corona-ça. La presse s’en délecte. Quarantaines et messages politiques semant le doute et la panique dans les esprits. Alors, j’ai choisi d’attaquer le sujet de face en nous rappelant que notre bon vieux monde n’en est pas à sa première frayeur face à la maladie, tout comme chez les marins. Et qu’il a en fin de compte, toujours trouvé une issue et le moyen de venir à bout de ses pires maux.

Le grand blond avec une augure noire

On la relate officiellement pour la première fois en 541. Elle durera jusqu’en 767 pour ensuite se rendormir durant six siècles. Elle ne se réveillera qu’á l’arrivée de navires génois. À leur bord, du blé bien blond, des vivres, des rats et... des malades en provenance de la mer noire... Noire comme son augure et ses conséquences. La peste se répandra alors en Europe durant pas moins de quatre siècles, comme un immense voile sombre à l’aube des grandes découvertes de notre monde. Elle touchera 25 millions de personnes. En 1348, elle frappe la Sérénissime de plein fouet.

Elle est arrivée par la mer...

Le spectacle doit être affolant si l’on en croit les chroniqueurs de l’époque. La peur de la contagion n’a pas de limites. La ville de Venise est déserte, les commerces fermés, les malades séquestrés et considérés comme des rejetons. La délation est encouragée pour dénoncer les foyers et les porteurs du mal. On va même jusqu’à placer des boîtes aux lettres « le Bocce » (« les bouches ») à cet effet. Plusieurs épidémies se succèdent et déciment la population. Les autorités vénitiennes décident alors de mettre en place des mesures sanitaires structurelles. C’est ainsi que naissent les premiers « lazarets », des hôpitaux ou îles villages pour accueillir les pestiférés, les personnes contaminées ainsi que les vivres suspects de porter les germes de la maladie. On nomme des inspecteurs sanitaires qui vont administrer les lazarets, contrôler les navires, leurs équipages et leurs marchandises. Ils obtiennent ainsi également des informations sur les zones et ports à risques, y compris à l'étranger. Ils vérifient les passeports de santé et ont le droit de recourir à des méthodes policières pour faire respecter les mesures sanitaires. Les périodes de quarantaine sont de plusieurs semaines à plusieurs mois (source : La Peste à Venise, Willy Burguet).

«... Beaucoup moururent de faim parce que, lorsque quelqu’un s'allongeait malade sur le lit, les gens de la maison disaient « je vais chercher le médecin » et ils fermaient doucement la porte de la maison et ne revenaient plus... » (Chronique florentine, Marchione di Coppo Stefani, 1380)

Les recherches thérapeutiques se suivent sans beaucoup de succès. On invente des remèdes plus farfelus les uns que les autres (parfums, élixirs à base de venin, régimes divers... ). Et il faudra attendre 1894 et Alexandre Yersin pour la découverte de l’origine bactérienne de la maladie (à savoir les puces des rats) et sa transmission à l'homme.

L’autre mal marin

Les épopées maritimes prennent forme autour du monde. Nous sommes au XVIe siècle, à l’âge d’or des grandes découvertes. Et les illustres noms sont liés à la mer. Mais si les voyages forment la jeunesse (et supposément la richesse, dans ce cas-ci), ils comportent leur lot de risques et de disettes à bord. Dans les cas les plus infortunés d'expéditions au long cours - sans possibilité de ravitaillement - , les vivres à bord sont difficiles à conserver. Les denrées fraîches manquent. Et les équipages en arrivent parfois à manger des rats. Le niveau d’hygiène et d’aération des cales sont loin d’être idéaux. Et les premières maladies font leur apparition à bord : « La peste de mer» (le scorbut, dû à une carence en vitamine C), la dysenterie, la fièvre typhoïde ou encore le choléra, ce dernier étant surtout présent sur la route des Indes. Les maladies voyagent elles aussi et ne connaissent pas de frontières...

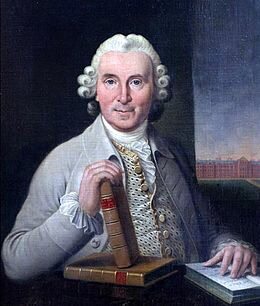

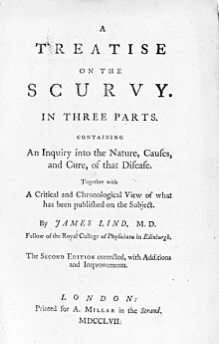

Au fur et à mesure des siècles, les techniques et les instruments de navigation se précisent pour permettre des escales plus fréquentes et le ravitaillement en vivres frais. Les règles de bord et l’hygiène s'améliorent. On instaure par exemple la mise à disposition aux matelots de vêtements de rechange, des braseros pour se sècher ainsi que la distribution de vivres plus adaptés pour éviter les maladies de bord et surtout la séparation physique des malades et des sujets sains. En 1753, un médecin de la marine britannique, James Lind, publiera d'ailleurs le "Traité du Scorbut". Le grand navigateur James Cook, notamment, tentera de nouvelles mesures à bord pour éradiquer les maladies en mer, comme l'utilisation du jus de fruits (citron) ou de la choucroute (le chou étant un excellent anti-scorbutique).

« Harbert ne revenait guère d’une excursion sans rapporter quelques végétaux utiles. (…) un autre [jour], c’était une oseille commune, dont les propriétés anti-scorbutiques n’étaient point à dédaigner… « (L’Île mystérieuse -1874, Jules Verne)

© Photos – Wikipedia & W. Burguet

Cette maladie liée à des carences alimentaires, est devenue très rare dans les pays développés. Bien qu'on en ait recensé quelques cas pas plus tard qu'en 2016 encore, chez des adolescents aux mauvaises habitudes ou régimes très déséquilibrés. Ou dans le cas de personnes précarisées et isolées. Dans les régions du monde où frappe encore la famine de nos jours, par contre, la maladie n'a pas encore été totalement éradiquée (notamment dans les camps de réfugiés... ). Dans tous les cas, il existe des solutions. Mais, elles demandent des efforts et investissements de la part de l'environnement socio-économinique, voire des patients eux-mêmes.

C’est assez troublant de se dire que, tout comme il y a sept siècles déjà, le vent a soufflé des pays du Levant pour frapper à nouveau le Nord de l’Italie en premier. Alors, j’ai une pensée tendre pour tous ceux qui sont malades et ceux coincés en quarantaine, chez eux ou ailleurs. Tout particulièrement pour ma proche famille habitant à Milan et pour qui, par précaution, les quatre murs de leur appartement doivent leur sembler bien étroits depuis quelques semaines. On pense à vous d’ici ! Baci à distance !

Un excellent dimanche à tous. Prenez surtout bien soin de vous.

Pas le temps d’un billet compliqué ni de longues recherches ce WE. Alors, pourquoi pas une petite réflexion légère... Et de quoi consoler quelques d'entre nous ;-).

Les tablettes magiques

Aimez-vous les tablettes de chocolat ? Vous savez, celles qui sortent tout droit des salles de fitness, de yoga ou encore de body-building. Celles qui figurent sur les calendriers des pompiers, sur les stades d’athlétisme, aux spectacles des Chippendales ou encore dans les rings de boxe. Bref, les plaquettes de chocolat version bio sans graisse, aux formes fermes, lisses et parfaites, comme on n’en fait plus de nos jours. Leur secret de fabrication ? La culture d’abdominaux, l’exercice physique et des ingrédients alimentaires sains. Enfin, pour une plus grande probabilité de réussite, une date de fabrication encore relativement récente et un peu de chance...

De nombreux membres de la gent masculine semblent accorder de l’importance à ces fameuses tablettes. Ou du moins à garder leur ventre (le plus) plat (possible). Et les années qui passent, le style de vie sédentaire, l’immobilité et l’amour de la bonne chère ne jouent que rarement en leur faveur pour les conserver, voire les fabriquer ces fameuses tablettes. Ils cherchent à dissimuler leurs formes sous une taille de chemise plus large, une jolie veste ou encore en rentrant leur ventre aux moments stratégiques (non, ce n’est pas l’apanage exclusif des dames). Un bon petit « bidou « qui dépasse du pantalon. De charmantes « poignées d’amour ». Une bonne « bouée ». Un confortable « coussin » sur lequel se reposer. Des bourrelets dont ils voudraient se débarrasser. Bref, s'ils ont du chocolat, ce n'est que rarement du 0% graisses et surtout généralement sans les tablettes...

Un ventre c'est quoi un ventre. Un tas d'organes, un sac de fripe au creux d'une gaine ou bien d'un slip. C'est c'qui déborde, c'qui dépasse. Si la mode est aux tailles basses. C'est une rondeur qui embarrasse les amateurs des cuisines grasses. C'est ce qui donne mauvaise allure à tous les friands de friture. C'est des abdos comme de la brique ou de la guimauve élastique. C'est ce qui gargouille en plein silence dans une salle de conférence. C'est un espace modulable selon c'qui se passe le soir à table. Selon les critères de beauté, c'est un complexe ou une fierté... Un ventre c'est quoi un ventre. C'est bien le nid le plus douillet que l'on aura connu jamais. Et puis tant pis pour les bourrelets. Les p'tits replis sous les gilets. Ca restera ce qu'on a de plus beau. Un ventre c'est notre berceau... (C'est quoi un ventre - Lynda Lemay)

Bon, que faire pour y remédier ?

Il existe évidemment, les salles de tortures (telles que fitness, pilates, body-building... ) aux instruments plus effrayants les uns que les autres. Pour les early adopters, le pound, le booty chic, l'acquacombat, le crossfit, le TRX, la zumba silencieuse, l'immersive fitness ou le disq... Pour les traditionnels, les maîtres de skrav maga, kung fu, judo, karaté, jijutsu ou d'aïkido (seule exception à cette liste : le sumo. A déconseiller ou il vous faudra bien chercher pour aperçevoir vos précieuses tablettes... ). Si vous n'avez pas l'envie ni le temps de sortir de chez vous, l'espalier ou le tapis d'abdominaux fera l'affaire (à condition d'avoir la volonté ! ). Et reste toujours pour les plus courageux le carré de lutte ou de boxe.

Mais, à propos de carré... Je vous propose une autre alternative : le sport en mer !

La voile, et le catamaran de sport en particulier, constituent des moyens infaillibles de vous préparer de jolies tablettes de chocolat. Un mouvement perpétuel pour tenir en place, tirer sur des cordages, se balancer avec un baudrier au trapèze au-dessus des flots, hisser, affaler des voiles contre les forces du vent, tirer des coques de 100 à 200kg sur la plage. Et de temps à autre, même une grimpette dans le mât. L'air marin, le vent frais. Sans parler du régime sans alcool en mer, qui facilitera grandement la perte de vos kilos en trop. On sent ses abdos après une régate. Et cela fait du bien au corps et au moral ! Bien mieux que - à mon avis personnel et qui n'engage que moi - l'idée de porter des poids sur une barre devant une TV dans une salle bondée qui sent le fauve.

© Photos – Wikipedia

Alors, si vous ne vous êtes pas encore mis à la voile (la grande ou la légère), c'est peut-être l'occasion de tenter une saison (qui va bientôt débuter). Et si vous êtes déjà marin, c'est certainement une bonne motivation pour continuer ! Et puis... Ces fameuses tablettes de chocolat, on peut aussi les laisser aux stars de films ou aux athlètes professionnels. Un petit bidou, cela a son charme, c'est chaud, c'est doux, c'est agréable à caresser et on peut dormir dessus ! Celui de mon gros chat en est la preuve... Vive l'imperfection et au diable les tablettes ! Par contre, je garde le chocolat en guise de consolation ;-).

Un excellent dimanche à tous (avec ou sans chocolat) ! |

AuteurArchives

August 2023

Catégories

All

Suivez Rêves de Marins sur Twitter

|

RSS Feed

RSS Feed