|

Les astrologues définissent mon origine liée à celle du renard Le calendrier chinois, celui du rat. Mais je vous assure que c'est bien sous le signe du chien que je me sens ces derniers temps. Un petit billet insolite, ce week-end.

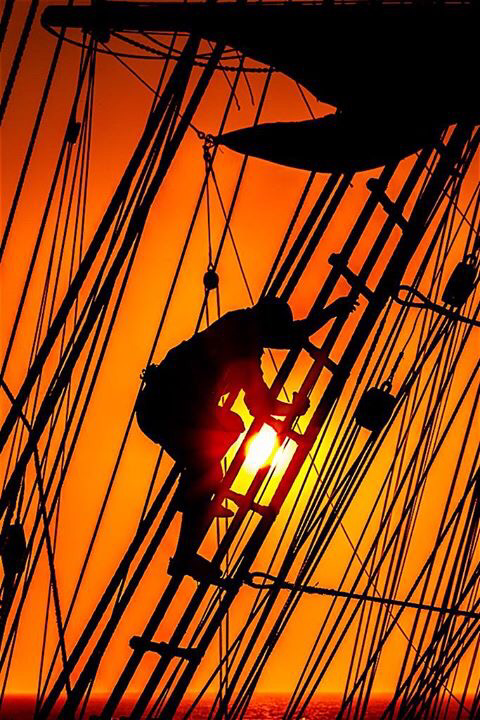

Quart de nuit

Trois heures du matin. L'heure de la nuit que j'aime à définir comme celle du chien. J'ai un mal de... chien à sortir de ma léthargie. J'émerge d'un sommeil profond. Sur un voilier, c'est le quart de nuit que je redoute le plus : celui en plein milieu de nuit. Il y fait glacial, humide, sombre. La fatigue est lourde dans mes jambes et mon esprit relativement embué. Il fait une météo à ne pas mettre un chien dehors.... Par une nuit pluvieuse et très houleuse, je sens le froid glacer mon corps jusqu'au plus profond de l'être. Je me donne alors un mal de chien dans le roulis et la cabine étroite pour m'habiller de circonstance : lampe frontale, combinaison de pluie, sous-couches, bonnet, gants, bottes imperméables, gilet... Une véritable combinaison d'astronaute nautique. Une tenue qui a tout de même du chien....

Dans le carré, il faut revérifier la position, faire le point avec le co-équipier du quart précédent, checker l'AIS. Puis, arrivé sur le pont, il faut alors amarrer sa ligne de vie et prendre la barre, inspecter le réglage des voiles par rapport au cap et à l'allure. Et surtout inspecter les feux en mer pour s'orienter et éviter les autres navires. Et le quart démarre pour quelques heures de veille, seule âme éveillée à bord pour la direction du bateau. Je m'y sens souvent comme un chien dans un jeu de quille, surtout lorsque la houle se prononce et que je me retiens de devenir malade comme un chien dans le tangage... Il fait un temps de chien. Autant le quart du soir en compagnie de la lune et de Vénus sous un firmament étoilé, ou celui du petit matin entre chien et loup, pour le lever du soleil m'ont persuadée de leurs charmes, j'avoue que celui du milieu de nuit ne me tente toujours guère et me demande toujours un effort particulier. Ce dernier a parfois le don de me mettre d'une humeur de chien pour quelques instants. Heureusement, un skipper attentionné aux besoins de son équipage organisera souvent une tournante pour permettre une permutation des heures entre les équipiers d'une nuit à l'autre. Parfois, il m'arrive de regarder l'horloge en chien de faïence, en espérant tourner ses aiguilles plus prestement et de voir enfin la fin du quart arriver. Ce quart de nuit-là et moi nous entendons comme chien et chat. Lorsque je peux enfin rejoindre ma bannette en fin de quart avec des yeux de chien battu et mes vêtements baignant dans une odeur de chien mouillé, je me replie en chien de fusil dans mon sac de couchage, bien au chaud. Ouf, dodo, enfin.

Le quart du chien

Depuis quelques semaines, c'est à terre que je prends mon tour de nuit. Entre trois et cinq heures du matin, il est temps de se lever. Même scénario : la partie nocture la plus glacée où la couette de plumes semble encore plus cruelle à quitter. Je prends ma lampe frontale et descends les escaliers de vieux bois couinants, sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller la maisonnée. J'enfile une paire de chaussures sur mon pyjama, un gros pull et m'enfonce dans la nuit après avoir emmené un bassin, de l'eau chaude savonnée et une grande trousse de pharmacie. Prête pour le quart.

Chez moi, l'heure du chien est littéralement celle... du chien ! Chaque nuit depuis quelques semaines, demande une attention toute particulière pour notre compagne à quatre pattes, dont l'âge canonique (ou plutôt "caninique" :-)) requiert des soins médicaux et sanitaires en 24/7. Une bonne heure de travail. Beaucoup de douceur, de tendresse dans l'attitude. Pas de gestes brusques, du doigté, de la finesse. De l'inventivité et de la créativité pour parvenir aux résultats nécessaires sans la blesser. Et surtout du temps et de la patience. Et en pleine nuit, c'est encore un peu plus compliqué. Mais on gère. Parce que lorsqu'on aime, on ne compte pas ses efforts pour l'autre, d'autant plus dans ses vieux jours. Un drôle de quart de nuit, certains diront-ils, voire déraisonnable diront d'autres. Mais, une belle navigation d'équipe pour quelques instants de plus ensemble sur cette terre. Je ne regrette aucune de mes nuits sans sommeil pour ces heures du chien.

Alors, je vous souhaite un excellent dimanche, qui ait du chien malgré la petite heure de sommeil en moins pour rejoindre celle de l'été ;-). N'oubliez pas d'ajuster vos montres !

0 Comments

"Il n'y a pas si longtemps, c'était magnifique d'être le vent. Vous apportiez des senteurs selon les saisons, effeuilliez des roses, courbiez des blés, faisiez faire des loopings aux oiseaux, arrachiez les feuilles mortes, séchiez le linge. C'est aussi vous qui faisiez grincer les girouettes, claquer les oriflammes des champs de bataille et dans certains pays tourner des moulins.

Que seraient les navires sans le vent ? Que seraient les hommes sans en connaître la direction? Nous partons à la découverte des marionnettes du vent, ce week-end : les girouettes.

Des danseurs hors pairs

Jules Renard nous aurait dit dans son journal que si la girouette pouvait parler, elle dirait qu'elle dirige le vent...

Telles des acrobates perchées au faîtes des toits et des mâts, nos marionnettes d'acier jouent avec Eole. Elles se laissent tourner, virer et pirouetter en tous sens. Bien installées sur leur perchoir, elles ne se lassent jamais de leur valses incessantes dans les bras du dieu au souffle d'or. Elles tournoient, virevoltent et font volte-face au gré de ses avances. Et leurs ballets varient à chaque jour et chaque heure qui passe : de douces pavanes en tarentelles joyeuses, de polkas effrénées en valses lentes, de bourrées saccadées en slows langoureux selon les humeurs du temps. Mais ne seraient-elles donc pas celles qui mènent la danse ? « Du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle vire

Depuis la nuit des vents...

Revenons brièvement en arrière et explorons l'origine de ces objets insolites.

Si l' on en croit les dires, elle aurait été imaginée dans l'Antiquité par Andronic de Cyhrre à Athènes. L'ingénieur grec fit élever une tour octogone et y fit graver sur chaque côté des figures représentant les huit vents principaux ; un triton d'airain tournant sur un pivot au haut de la tour, posait la baguette qu'il tenait à la main sur le vent qui soufflait. En France, la girouette semble remonter à l'époque des Vikings (encore ceux-là... ). Les navigateurs scandinaves en avaient équipé la proue et le mât de leurs navires. Au départ, il s'agit de petites pièces d’étoffe, soit toile ou étamine, servant à marquer d’où vient le vent. Mais au cours du temps, elles deviennent des objets travaillés, souvent à la dorure. Au Moyen-Âge, elle représente l'emblème du pouvoir, du statut de leur propriétaire et seuls les nobles ont le droit d'un posséder une sur leur logis. On la retrouve ainsi également sur les riches demeures ou encore sur les beffrois, sous le nom de "panonceau". Sa vocation change ensuite pour représenter le métier ou la vocation du bâtiment qu'elle décore : de l'auberge au semellier. Ainsi, un cheval cabré indiquait un relais, un boeuf la maison d'un éleveur, un moulin celle d'un meunier... Elle retrace ainsi l'activité des villages et de ses habitants. D'autres encore relevaient des fonctions protectrices pour conjurer ses habitants du mauvais sort. Bien des siècles plus tard, elles prendront des fonctions plus techniques qui donneront naissance aux instruments de mesure que nous connaissons aujourd'hui (anémomètres).

Virevittes

Une fois de plus, les Scandinaves semblent nous avoir légué une partie de leur héritage linguistique : en vieux norrois, veðr-viti (temps, weather - signal/montrer) et en ancien normand sous les formes wirewire, wirewite, virevite. Fort lointain, me direz-vous ? Pas tant que cela. Le dialecte de la Loire "guiroie " (de girer les proues), et sa phonétique ayant peu à peu évolué.

« Les vents abattirent toutes les virrevittes des maisons, pierres et bois où elles étaient affichées, et les coquets de dessus les Églises. » (Charles de Bourgueville, 1588).

Les coqs et les autres

Leur personnage favori demeure indubitablement le coq. Qu'il soir doré ou de noir vêtu, il siège et parade sur son trône au sommet du village, d'où il peut apercevoir toutes ses ouailles. Au IXe siècle, le pape Nicolas Ier décide de rappeler aux chrétiens la phrase de Jésus à Pierre : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois » en installant un coq au sommet des clochers, qui étaient déjà souvent couronnés d'une girouette.

Le coq est parfois remplacé par canards, cigognes, cervidés, chats ou encore bovins selon la région d'où ils viennent. Dans d'autres contrées, ce sont les sorcières, dragons, sirènes ou autres animaux fantastiques qui se pavanent en haut des tours. L'imagination des hommes n'a pas de limites lorsqu'il s'agit de fournir à Eole son partenaire de danse. Mais, celles que je préfère sont celles qui naviguent tout en haut de leur perchoir : les girouettes navires... La girouette de chez mes voisins possède les traits d'une vache. Je vous donne leur métier en mille ;-).

© Photos – Rêvesdemarins

Impossible de ne pas citer W.H. Auden lorsqu'il s'agit des quatres coins cardinaux...

"... He was my North, my South, my East and West,

Alors, lors de vos prochaines balades, en mer ou ailleurs, regarderez-vous peut-être les girouettes d'une manière un peu différente à l'avenir ? Elles valent la peine d'être remarquées ! Une excellente fin de week-end à tous.

Quelques semaines de silence du blog. Horaires de galérien, courtes nuits, manque de temps, fatigue intense. Même si l’envie était bien là de pousser quelques lignes. Alors un petit billet tout de même, ce week-end, pour partager quelques impressions de mes derniers voyages.

Agoraports

Cette semaine, j’ai littéralement louvoyé entre les diverses grèves et les retards du secteur aérien pour parvenir à remplir mes obligations professionnelles à Copenhague. À Helsinki, début juin, je suis probablement passée à la télévision locale qui filmait un aéroport bondé, avec une file de quasi 3 heures d’attente, s’étendant jusque dehors, pour passer un portail de sécurité où seulement trois des onze entrées étaient staffées avec du personnel totalement dépassé par les événements et au bord de la crise de nerfs.

Quelques semaines auparavant, c’était entre les caprices et les facéties du secteur ferroviaire que j’avais dû redoubler d’ingéniosité pour rejoindre la ville d’Hambourg pour mon travail et rentrer chez moi après plus de 11 heures de pérégrination suivant plusieurs journées de travail intense. Partout, les mêmes images de halls bondés, de valises en tas, de passagers énervés et de personnel éreinté qui tente bon gré mal gré de garder son calme et sa gentillesse face aux foules qui l’agresse en raison des circonstances. Partout, les mêmes scènes désolantes d’un secteur en pleine crise. Manque de personnel. Logistique qui flanche. Incapacité des services à recruter suffisamment de volontaires prêts à travailler des horaires compliqués. Et pourtant, ce n’est pas le nombre de mains sans travail qui manque dans de nombreux pays. C’est souvent la difficulté à trouver les bonnes personnes, ou du moins celles prêtes à mettre la main à la pâte.

© Photos – Rêvesdemarins

Digiports

Sans oublier le souci des sociétés à réduire leurs coûts en digitalisant à outrance le service. Nous finirons pas avoir des aéroports et des gares glaciales sans plus aucun visage humain, où tout est informatisé. J’ai expérimenté à Copenhague un magasin « digital », sans personnel, où j’ai espéré que la porte se rouvrirait bien après mon paiement électronique. Il est vrai que tout va plus rapidement et que ces nouveaux systèmes permettent une certaine efficacité. Mais jamais des machines ne pourront remplacer la chaleur d’une voix, la gentillesse d’un regard ni le service au client. Il en est de même dans les banques pour particuliers dont les guichets ont disparu depuis bien longtemps et les horaires sont réduits au strict minimum. On n’y répond même plus au téléphone, remplacés par des répondeurs automatiques. Plus aucun service au client, sensé tout opérer via son smartphone ou son pc… Une déshumanisation affligeante. Ce monde tourne tout de même dans une drôle de direction.

Bref, les mois d’été s’annoncent « intéressants » en matière de déplacements professionnels entre les vacanciers en mal de bains de foule (je deviens très asociale lorsqu’il s’agit de grands groupes et je recherche avidement à quitter les troupeaux). J’avoue que je me prends parfois à regretter la période juste après la crise du covid où les gares et les aéroports étaient quasiment vides.

Sur ces quelques lignes, je vous souhaite un bon dimanche et bonne chance dans vos projets de voyage cet été. On se croisera peut-être dans une file d'attente ;-) ?

Aimez-vous les belles moustaches ?

Préférez-vous celle du très célèbre Hercule Poirot, de Sherlock Holmes ou encore de Salvatore Dali ? A moins que vous ne craquiez pour la Nietzschéenne, la Freddy Mercurienne ou l’Offenbachienne. Et portées par un fringant marin en uniforme, elle devient alors irrésistible. Mais, celle qui me rend, moi, complètement gaga, c’est celle de l’équipier aux pattes de velours et au nez en forme de cœur.

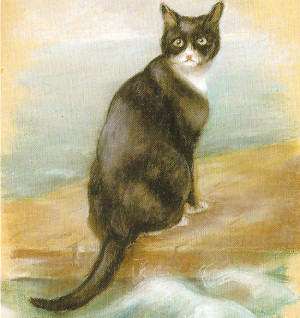

Les Neufs Vies des Chats Marins

Les chats, cela n’aime généralement pas l’eau. Et pourtant, entre les félins et les navires, c’est une longue histoire d'amour… Depuis la nuit des temps, les petits monstres à coussinets rosés et moustaches ont été les fidèles compagnons des hommes et des marins dans leurs traversées. La présence de chats à bord était indispensable pour garantir un contrôle de la vermine en mer. En prévention des maladies et préservation des vivres et matériaux nautiques tels que les cordages, fortement appréciés des rongeurs.

Depuis des millénaires, les chats ont été considérés comme des animaux aux pouvoirs quelque peu magiques ou sacrés. De l’Egypte antique aux grandes découvertes en passant par les navigations des Vikings, ils ont fait partie intégrante des équipages maritimes. Les superstitions des marins concernent également les aptitudes particulières de ces petites bêtes. On leur confère ici des pouvoirs surnaturels. On pensait ainsi à bord que les félins pouvaient tenir en équilibre sur leurs pattes par n'importe quel temps, y compris dans la houle la plus féroce. Les chats polydactyles (ayant un nombre de doigts plus élevé que la normale en raison d'une anomalie génétique) étaient d'ailleurs recherchés comme des créatures rares aux dons précieux dans leurs prouesses d'équilibristes. La croyance dans les milieux nautiques s'étendait à leurs capacité de prédire la météo. Les chats sont en effet capables de détecter de légers changements de temps, grâce à la grande sensibilité de leur oreille interne. Les basses pressions atmosphériques, précurseurs du temps orageux, rend souvent les chats nerveux et agités et les font réagir aux changements de pression barométrique. Lorsque le chat s'agite, le grain rapplique...

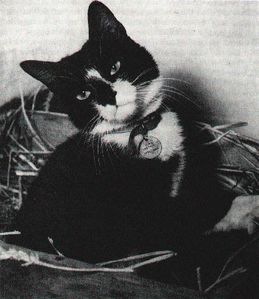

Chez les Vikings, les légendes prétendaient que la déesse Freya elle-même se déplaçait sur un chariot tiré par des "Wegies" ou chats des forêts norvégiens, une race de chats aux longs poils, aux oreilles assorties d'un plumet et à la taille et résistance hors normes. Un de ces spécimens m'a "adoptée" il y a des années en choisissant ma demeure et venant tout simplement s'y installer jusqu'à sa 26e année (un vie extraordinairement longue pour un animal de ce type). Une peluche géante au caractère bien trempé. Et son souvenir me demeure extrêment doux (voir photo ci-bas en noir et blanc).

A Ch’abordage !

© Photos – Wikipedia

Dans l’histoire moderne, de nombreux navires célèbres ont emmené leur mascotte dans leurs odyssées. Pour ne vous en citer que quelques uns :

Sam, l’insubmersible

Quelques souvenirs ci-après de chats marins rencontrés au cours de mes navigations.

© Photos – Rêvesdemarins

Alors, chers marins, toujours pas envie d'emmener un minou à bord pour vos prochaines navs ? Une excellente semaine à tous.

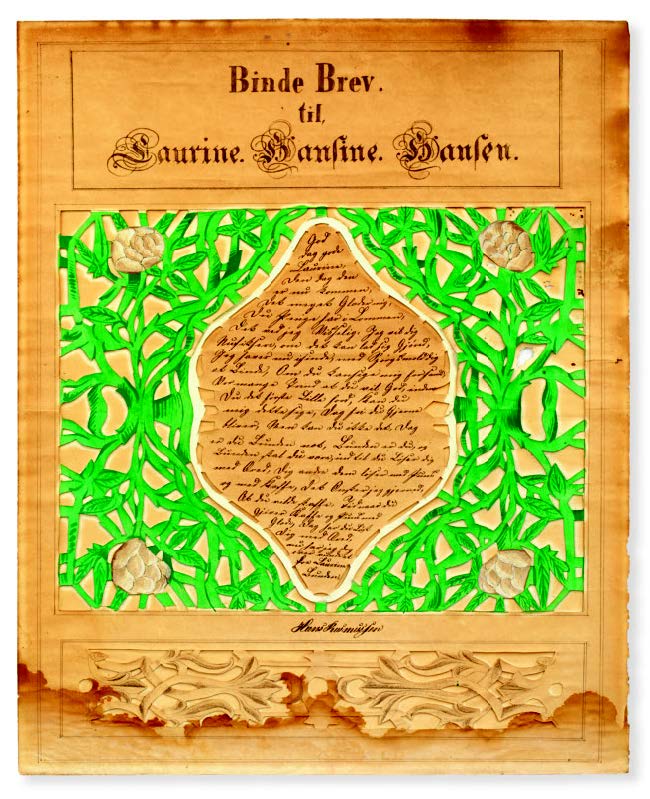

Pour ce week-end de Pâques, un petit billet de circonstance. Partons à la découverte des traditions de Pâques dans mon pays de cœur, le Danemark. Une de ces traditions locales comporte un charme tout particulier, celle du « Gækkebrev « , ou de la « la lettre qui rend fou ».

Je vous rassure, il ne s'agit nullement d'une lettre à l'anthrax ou au produit des frères de Kih-Oskh (Tintin et les Cigares du Pharaon ou le Lotus Bleu). Il s'agit d'une lettre bien plus innofensive et surtout plus mystérieuse !

Missive d’un auteur inconnu

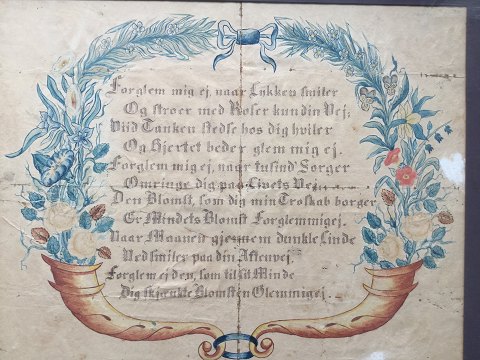

La « gækkebrev » est une vieille tradition danoise datant du début du XVIIIe siècle, encore perpétuée par quelques rares enfants aujourd'hui dans ce pays du Nord. Elle pourrait découler du folklore séculaire danois, qui stipule que lorsque les « vintergække » (perce-neiges) émergent du tapis immaculé hivernal, il est alors temps d'envoyer un message à quelqu'un qu’on aime. Le mot "gæk" fait référence à la notion de "rendre fou, taquiner, plaisanter". Comme le perce-neige taquine l'été en fleurissant en hiver. Les danois sont friands de mots d'esprit, d'humour et de divertissement.

Le principe en est simple. Un inconnu envoie une lettre à un être qui compte pour lui. La missive est faite de papier fin, fabriquée à partir d'un morceau de papier carré, plié 4 fois, habilement décoré de formes découpées dans le papier (cœurs, carrés, rayures, hexagones et triangles, etc.). Lorsqu’on déplie la lettre, apparaissent alors de jolis motifs élaborés. Certaines de ces lettres ont l'aspect d'un véritable chef d'oeuvre de dentelière. La lettre est parfois accompagnée d'une fleur, un perce-neige ou une autre des premières fleurs de l'année. Sur la lettre est écrit un poème dont le texte doit rimer. La lettre doit demeurer non signée. Seul indice pour le destinataire : un point pour chaque lettre du nom ou du prénom de l'expéditeur. Si le destinataire parvient à deviner l'identité de l'expéditeur, l'expéditeur doit alors lui offrir un œuf en chocolat. Le délai pour deviner l’identité de l’expéditeur et l’appeler est généralement d’une semaine environ. Faute de quoi, l’expéditeur de la gækkebrev prendra les devants pour révéler son identité. Dans ce dernier cas, ce sera alors au destinataire de devoir un œuf au chocolat à l’auteur de la lettre. Certaines de ces lettres se révèlent de véritables petites merveilles. Délicates, sensibles et inspirantes. Avec ce piment de mystère pour rendre l’expérience encore plus enivrante. Une recette de Pâques gagnante à tous les coups. "En Giæk lader hun sig kalde, det monne mit Hjerte befale, min Giæk skal hun være fra Vintren til Somren med Ære."

© Photos – simplylivingdanish.com - videnskab.dk - wikipedia

Dans les campagnes danoises des années 1800, cette tradition n'était pas réservée aux enfants à Pâques ; c'était en fait une manière de faire sa demande en mariage... Les lettres n'étaient pas toujours décorées mais contenaient à la place un long poème et un perce-neige. De ce cas, la missive était rarement véritablement anonyme :-).

Puis, à la révolution industrielle, lorsque la population rurale s'est déplacée vers les villes, ces types de lettres ont été commercialisées. Et au lieu d'un œuf de Pâques, le prix à obtenir en en devinant l'auteur s'est transformé en une invitation à prendre un café ou à aller à un bal.

Lettre de Liaison

Dans un registre similaire, il existait également la tradition de la « lettre de liaison ». Un autre exemple de lettre en rimes, comportant une énigme à résoudre. Celle-ci était le précurseur de la "gækkebrev". Cette tradition originaire d'Allemagne au départ, avait été reprise au Danemark entre 1600 et 1800.

La lettre de liaison se lisait comme un poème, contenant généralement une énigme, qui était envoyée aux personnes le jour de leur fête nominale ou l'un des jours des quatres temps (Sainte-Croix, Sainte-Lucie, Mercredi des Cendres, Pentecôte), jours de jeûne entamant chaque saison dans la tradition chrétienne. Les deux personnes étaient alors déclarées "liées entre elles" jusqu'à ce qu'elles aient résolu l'énigme, soit en personne, soit en s'invitant à une fête. Typiquement adressées à des adultes, les énigmes de ces dernières lettres étaient plus sophistiquées que celles des "gækkebrev". Dans les recueils de poèmes des XVIIe et XVIIIe siècles, on trouve de nombreuses lettres de ce style aujourd''hui encore visibles au musée de la poste danoise. Au lieu d'une énigme, certaines requéraient de leur destinataire de défaire une série de nœuds sur une ficelle de soie ornant la lettre. Des noeuds marins, bien entendu... Jolies traditions, non ? "Jeg binder dig hverken med baand eller bast

© Photos – Enigma.dk - wikipedia

Alors, si vous recevez une lettre anonyme énigmatique, bordée de noeuds marins, ce dimanche, dites-vous que quelqu'un vous veut du bien. A moins que son expéditeur n'aie simplement envie d'un bon festin en votre compagnie !

Bonne fête de Pâques ! Un excellent dimanche à tous.

Un billet sur les monstres et créatures fantastisques en rapport avec l'eau, cela vous tente ? Toutes les rivières mènent à la mer, par écoulement. Le concept de gouttières et d’évacuation des eaux y est donc lié et nos ancêtres l’avaient compris depuis des siècles déjà. Je vous emmène ce week-end, à la découverte des plus belles gargouilles de nos contrées.

Les monstres de l’eau

"Le poète, dit Platon, assis sur le trépied des muses, verse de furie tout ce qui lui vient en la bouche, comme la gargouille d'une fontaine"

Gargouille : ancien français gargoule, gorge, du radical onomatopéique garg-, gorge, et goule, gueule. Orifice à écoulement libre d'un chéneau de toiture, d'une fontaine, souvent orné d'un masque ou en forme de figure fantastique (animal) ; cette figure elle-même : Les gargouilles d'une église gothique. (Source : Larousse)

Les gargouilles sont les parties saillantes d'une gouttière destinées à rejeter les eaux de pluie à une certaine distance des murs afin de ne pas nuire aux constructions inférieures. Elles ont à la fois une fonction technique et décorative. Dès le XIIIe siècle, elles font leur apparition sur les bâtiments. Elles représentent souvent des animaux fantastiques, des chimères ou encore des personnages sarcastiques.

Celles de Notre Dame de Paris restent indubitablement les plus marquantes dans ma mémoire. Cependant, j'ai rencontré des exemplaires de gargouilles hors du commun dans de nombreux autres endroits tels que Prague, Rome, Bologne, Barcelone, Cordoue, la cathédrale d’Amiens, le monastère de St Jérome à Lisbonne ou encore la cathédrale et le palais de justice de Rouen. Autant d’endroits fabuleux où les découvrir. Les sculpteurs de l'époque avaient une imagination pour le moins... débordante ! Elles me fascinent toutes, avec leurs mines grimaçantes ou enjouées. Des monstres de l’eau plutôt sympathiques.

© Photos – Rêvesdemarins

La Légende de Saint Romain

"Une grande tête couverte d’écailles était apparue, portée par un long cou reptilien. Elle avait un museau étiré, de puissantes mâchoires, et de lourdes arcades sourcilières surmontant des yeux qui luisaient comme des pierres précieuses." (Dragons, histoire, mythes et représentations, Dr. K. Shuker)

La ville de Rouen. Un endroit que j'adore. Ces maisons colorées à colombages, ses bords de Seine, ses ruelles médiévales. Ses crèpes et son cidre. Son menu marché d'artisans au pied de sa sublime cathédrale. Une cité aussi qui regorge de légendes. La cité y compte nombre de références à son saint patron, Saint Romain.

Une d'entre d'elles raconte au VIIe siècle, un dragon d'eau terrifiant hantait la forêt du Rouvray, à l'embouchure de la Seine à Rouen. Il détruisait les récoltes, dévorait ou noyait tous ceux qui s'approchaient et faisait un grand carnage d'hommes et d'animaux (par référence, probablement, aux inondations qui périodiquement dévastaient la vallée). Personne ne trouvait le courage de combattre la bête. Un prêtre de la cité, Romain, décida alors d'en débarrasser la ville. Il promit à la cité de remplir cette mission à condition que ses habitants se convertissent au christianisme. Pour l'aider dans son entreprise, il ne trouva que deux condamnés à mort, dont un des deux s'enfuit de peur au dernier moment. Ils arrivèrent dans l'antre de la bête. D'un signe de croix, le prêtre la fit se coucher à ses pieds, lui passant son étole au cou telle une laisse et la ramena dans la ville où le dragon fut brûlé sur le parvis de la Cathédrale. Mais à la surprise de la foule rassemblée au pied du bûcher, seul le corps de l’animal se consuma. Sa tête et son cou résistèrent aux flammes. En souvenir du monstre, les sculpteurs des cathédrales donnèrent ainsi le nom de « gargouille »et son effigie aux avancées de pierres qui servent de gouttières aux cathédrales. Romain, évêque de Rouen, fut ainsi réputé pour avoir promu le christianisme et régulé le cours de la Seine. En commémoration de saint Romain, les archevêques de Rouen obtinrent le droit de libérer un prisonnier le jour où le reliquaire du saint était porté en procession, nommée "le privilège de la fierté". Cette coutume constitue une des plus anciennes traditions de Normandie et a donné naissance à la "foire du pardon" de Rouen en octobre.

Fontaines vivantes

Ces ouvrages généralement sculptés en pierre (ou plus tard, en plomb), furent repris dans l'art grotesque roman puis surtout gothique, mais également dans certains temples grecs et par les mascarons de fontaines. Souvent confondues avec les gargouilles, les chim!ères n'ont, elles, par contre, pas de fonction de dégorgement et ornent généralement les pinacles et les contreforts. Mais, toutes arborent des expressions drôlesques, grimaçantes, ou encore amorales (ivrognes, acrobates, usuriers, figures obscènes... ). Aucune ne laisse indifférent. Elles avaient pour vocation symbolique de protéger les bâtiments et de repousser le mal par leur caractère amusant. Faire rire le démon est une bonne manière de l'éloigner.

© Photos – Rêvesdemarins

Un excellent dimanche à tous, pas trop humide et grimaçant à souhait.

Dites-moi où vous vous asseyez dans un avion et je vous dirai qui vous êtes...

Comme son thème, ce billet sera léger et éthéré.

Même si je préfère de loin le voilier, les navires ou encore le train pour me déplacer, il y a des voyages qui sont relativement longs à entreprendre. Et alors, reste la solution de l'avion. Et pour mon travail, c'est principalement le moyen de locomotion dont je dois faire usage, histoire de ne pas devoir faire plusieurs jours de route avant d'arriver au bureau. Je fais partie de ces privilégiés qui ont l'occasion de voyager et de le réaliser à travers les airs.

Vous aurez probablement remarqué que certains passagers insistent pour obtenir un siège particulier. Et nombre d'entre eux sont même prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table pour obtenir la place de leur préférence.

La première rangée

Certains souhaitent la première rangée, pour être les premiers à entrer ou à sortir de cette boîte à pilchards géante. La porte de sortie étant à portée de main. On trouvera donc à cette rangée les claustrophaubes, les hommes d'affaires empressés, les hâtifs pour leur correspondance, les assoiffés et affamés, ou ceux dont le nombre de bagages ou d'achats en tax-free aura rendu le portefeuille anorexique. Un des avantages de pouvoir s'installer avant tous les autres offre en effet plus d’espace de rangement. On y est servi en priorité pour un repas ou un verre pour calmer ses nerfs. Et si l'on a un peu de chance, on peut, de cette place stratégique, admirer en catimini les jambes des jolies hôtesses.

Les sièges devant la sortie de secours

Aucun doute ici, il s'agit de la place privilégiée pour ceux dont la taille des jambes dépasse de loin la mienne. Elans et sauterelles, ces sièges sont faits pour vous ! Beaucoup de place pour les étendre et pas besoin de vous retrouver avec les genoux sur le menton pour une séance de contorsionnisme.

Mais si vous êtes un propriétaire compulsif de votre sac à main pour vous refaire une beauté, il vous faudra ranger votre préciseuse cassette ailleurs. Pas de sacs ni obstacles permis devant une sortie de secours. En outre, et peu le savent, mais cette place comporte quelques obligations... En effet, les passagers y siégant seront sensés pouvoir apporter de l'assistance au personnel de cabine pour opérer la sortie de secours en cas d'urgence. Et certaines conditions seront requises par certaines compagnies aériennes pour obtenir un billet à cet endroit. Par exemple : un âge minimum, ne pas voyager en compagnie d'une personne demandant une assistance particulère (enfant ou autre) ou un animal, être dans un état physique et mental approprié pour pouvoir opérer la porte de secours (qui fait environ 30 kg à déplacer) et enfin parler, lire et comprendre la langue du pays d’origine de la compagnie aérienne ! Donc, angoissés et aviophobes, s'abstenir puisqu'on vous demandera de probablement de porter assistance aux passagers plutôt que de vous enfuir prestement en cas de pépin.

La dernière rangée

Certainement la place la plus pratique pour les passagers avides de privauté et qui ont tout le temps du monde. Le tout dernier siège est agréable car il comprend souvent moins de sièges voisins. Par contre, il est adossé à la cloison et ne se bascule pas si vous rêvez d'une petite sieste confortable. Si votre vessie requirert de fréquentes visities aux lieux d'aisance, c'est l'endroit parfait. En ce qui concerne l'acoustique, l'endroit est parfois bruyant. Mais, ce petit désagrément sera entièrement compensé par le fait que vous pourrez converser à l'aise avec la charmante hôtesse assise juste derrière vous. Mais, il vous faudra beaucoup de patience avant de pouvoir vous installer et de quitter l'appareil en tout dernier lieu (sauf si avez l'intention de séduire ladite hôtesse ;-)).

Le siège de couloir

Claustrophobes, curieux, psychanalistes et amateurs de grands journaux papiers, ceci est votre place ! De ce siège, vous pourrez vous déplacer dans l'avion sans devoir déranger vos voisins. Vous pourrez également observer les autres passagers et leur comportement tout à votre aise. En sus, vous aurez le sentiment d'avoir (un peu) plus de place pour vos jambes ou pour y ouvrir votre journal sans obliger votre voisin à le lire avec vous. Par contre, pour la vue extérieure, il vous faudra un oeil de lynx pour apercevoir le paysage par-dessus l'épaule de vos deux (ou plus) compagnons de rangée.

Le siège de milieu

Cette place demeure incontestablement celle des frileux, dormeurs à poing fermés et amoureux de la foule. Si vous souhaitez parler, vous avez le choix entre vos voisins. Par contre, si vous comptiez sur un petit coin tranquille et discret où lire vos dossiers en toute confidentialité, c'est raté... Hommes d'affaires en mal de données sensibles, s'abstenir. Si vous faites partie de cette race de chanceux qui peuvent s'endormir partout, cette place est faite pour vous. Et la place sera chauffée à souhait, de surcroît.

Le siège hublot

Le dernier type de siège convient merveilleusement bien aux petites souris, fourmis et autres mini-formats. De préférence, si vous êtes bien organisé pour ne pas devoir vous lever constamment parce que vous avez oublié quelque chose dans votre sac qui se trouve dans le compartiment au-dessus du siège (et qui comme moi, avez besoin d'aide pour y parvenir sans devoir vous transformer en ouistiti pour escalader les sièges... ). Claustrophobes, timides qui n'osent pas déranger leurs voisins pour aller aux toilettes et frileux (un hublot, c'est froid ! ) s'abstenir.

Cela dit, cette place sera fortement appréciée des amoureux des belles vues également. Le manque de place (et d'air dépendant de la taille de vos voisins), sera doublement compensé par la vue du hublot, à condition (organisation, ici encore), de bien choisir votre côté en fonction de l'heure de vol pour qu'il coïncide avec le lever ou le coucher du soleil. A condition, bien évidemment, d'avoir soigneusement choisi le bon côté en consultant l'itinéraire de vol sur la carte avant le départ... Et j'avoue, faire partie de cette dernière catégorie. Si vous êtes affamé ou en manque d'attention des hôtesses, l'endroit n'y est pas parfait. Il arrive souvent que l'équipage rate votre tour parce qu'il ne vous voit pas en raison de votre petite taille, ou parce que vous êtes en train de prendre des photos de la belle vue... (Croyez-moi sur parole, c'est du vécu ;-)).

© Photos – Rêvesdemarins

Et si vous souhaitez éviter les microbes, me direz-vous ? Il ne vous reste plus qu'à devenir pilote, pour rester bien à l'écart dans votre cockpit !

Alors, lorsque vous déciderez de changer d'air, pensez à ce petit billet lors de votre prochain voyage en avion. Et je suis curieuse d'apprendre quel siège vous aurez choisi !

Un excellent dimanche à tous.

Je vois souvent la vie en bleu… Cependant, la période de fin d’année a plutôt tendance à la peinturlurer en vermeil. Les dernières teintes de l’automne, les levers de soleil flavescents, la lune rousse, les champignons des bois, la mitre de Nicolas, la tunique de Santa, jusqu’au nez de Rudolph. D’ailleurs, connaissez-vous les rennes du Père Noël?

© Photos – Rêvesdemarins

Le nez de Rudolph

Ils se nomment Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen et Rudolph. Au départ, ils ne sont sur huit et tirent le traîneau du grand Santa au départ de sa demeure, tout là-haut en Laponie. Mais une année, le temps est tellement exécrable qu’on n’y voit pas à deux pas. Et les rennes sont bloqués par le brouillard épais et la neige qui tombe en tourbillons. C’est alors que Rudolph apparaît. Il est le plus jeune de la bande et ses congénères à quatre pattes se moquent de lui à cause de son nez écarlate.

Pour expliquer sa particularité physique empourprée, les commérages vont bon train. Les ascètes affirmeront qu'il boit trop... Les frileux penseront qu'il doit son appendice nasal rubescent au fait qu'il vive dans des contrées aux températures terriblement basses (jusqu’a moins 50°c). Les médecins clameront haut et fort qu'il est toujours enrhumé ou pire, qu'il porte en lui le méchant virus du "c...." (dont on n'ose même plus prononcer le nom ces derniers temps). Les scientifiques jugeront qu'il s'agit d'une vascularité étendue jusqu'au bout du renifloir. Les sportifs imagineront qu'il est dû à une respiration accélérée par les narines pour se préserver du froid. Les électriciens assureront qu'il a probablement avalé une pile électrique lorsqu'il était petit. Les maraîchers sussureront qu'il a mangé trop de baies de sureau par gloutonnerie. Les peintres conteront qu'il a trempé son museau dans un pot de couleur indélébile, par curiosité et gourmandise. Et les plus incrédules crieront haut et fort que son pif n'est pas pivoine, mais que vous avez tout simplement rêvé (et que d'ailleurs, tout le monde sait que les rennes, cela ne vole pas). Bref, personne ne connaît réellement la raison de cette couleur bizarre au bout de son museau. Toutefois, Rudolph possède un pouvoir hors du commun : sa truffe cerise est tellement brillante qu’elle permet de distinguer la route à prendre dans les airs à travers le blizzard. C’est ainsi que Santa l’adopte et qu’il rejoint la horde de rennes. Et depuis lors, c’est le petit renne au nez groseille qui prend la direction de l’équipage, lourdement chargé de présents à distribuer le soir de Noël à tous les enfants, petits et grands, de ce monde.

Encore six fois dormir avant que Rudolph ne passe dans les chaumières avec le grand Santa. Alors, si vous avez été sage, peut-être entendrez-vous les grelots de son traîneau passer au-dessus de votre cheminée.

Mais, moi, je le connais le secret de son joli nez cramoisi... Ce qu’il apportera, à tous comme présents, qu'ils soient riches ou pauvres, jeunes ou moins jeunes, sera surtout beaucoup d’amour... Amour tout aussi écarlate que son nez. Un excellent dimanche à tous.

Une histoire de corbeaux bien noirs et de reliques lugubres en mer, cela colle pas mal avec Halloween, non ? Alors voici une version de la fable revue et corrigée par les marins lusitaniens, ce dimanche. Je vous emmène me rejoindre à Lisbonne (mais sans la pluie ! ).

Gabarre : Substantif féminin. Peut s’écrire « gabare » ou « gabarre ».

Tout débute il ya bien longtemps... près de Sagrès, au Portugal. Dans la lumière sombre du matin, les restes d'un homme sont retrouvés sur les rochers à l'extrême pointe Sud-Ouest de l'Europe. Ils sont gardés par des corbeaux (la légende raconte que c'est pour éviter que les vautours n'en fassent une bouchée). Ces restes humains, il s'agit de ceux du très vénéré Saint Vincent de Saragosse, un diacre chrétien persécuté avec une infinie créativité ( ! ) et décédé plus de quatre siècles plus tôt en Espagne à Valence.

De cet endroit hors du commun, s'élanceront des siècles plus tard, les plus grands navigateurs de ce monde, à la découverte de nouveaux continents (dont Henri le Navigateur). Le récit sera à l'origine du nom de ce cap : le Cabo de São Vicente ou Cap Saint Vincent.

© Photos : Wikipedia

En 1147, Afonso Enriques, le premier roi du Portugal fait le vœu de protéger les reliques de Saint Vincent s’il guide ses armées, en infériorité numérique face aux Maures, vers la victoire lors du siège de Lisbonne. Les Portugais conquèrent ainsi la ville. Et le roi, étant un homme de parole, les fait alors rassembler (le pauvre Saint avait été quelque peu "éparpillé" entre divers lieux de culte). Il les fait ainsi transporter jusqu'à la capitale du royaume lusitanien et inhumer dans la cathédrale de Santa Maria Maior ("la Sé") dans le quartier de l'Alfama. Pour ce faire, le Saint entame son dernier voyage - plus de trois cents kilomètres - via les eaux tumultueuses des côtes portugaises de l'Atlantique. La légende prétend que des corbeaux accompagneront, ici une fois encore, le navire tout au long de son dernier périple pour protéger la dépouille de leur défunt maître.

© Photos : Rêves de Marins

Lisbonne prendra ainsi Vincent pour Saint patron. Et la capitale lusitanienne adoptera pour emblème, deux corbeaux sur un navire (probablement une caravelle plutôt qu'une gabarre, mais il fallait que cela rime ;-)).

Un protecteur au nom doux à l'oreille et au palais, puisqu'il sera également reconnu comme le patron des vignerons... Même si son histoire est quelque peu lugubre, il me plaît bien, ce Vincent ;-).

Alors, happy Halloween d’un Lisbonne lugubrement pluvieux en ce 31 octobre et je vous souhaite « a todos um bom domingo » comme on dit ici !

Que diriez-vous d'une histoire de super héros, ce dimanche ?

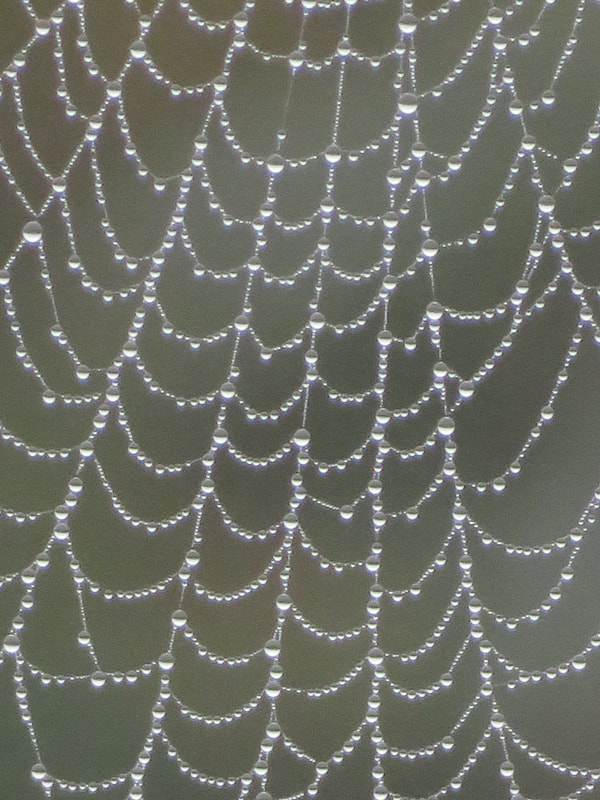

Le marin était tranquillement assis sur la pont lorsqu’il sentit une infime caresse sur son bras dénudé. Il aperçut alors une minuscule araignée grimpant sur son coude. Comme une petite brise, mais un peu plus insistante. De caresse, la sensation se mua en brève douleur. “Aïe, elle m’a mordue, la goulue ! “

Un récit qui aurait pu débuter comme un roman de Marvel et un de ses super héros…

Les gabiers, hommes-araignées

Sur le plancher, une araignée, se tricotait des bottes...

Je me souviens de cette chanson enfantine que me fredonnait ma marraine pour m'endormir lors de ma toute petite enfance. Et pourtant, elle n’est pas tout à fait parvenue à me faire aimer les araignées... Même si je reconnais qu'elles sont d'utilité à notre environnment, qu'elles soient petites à longues pattes ou grosses velues, je les préfère loin de moi et surtout en dehors de mon habitation. Pourtant, résidant à la campagne, elles adorent s'y prélasser, surtout en automne.

Par contre, leur travail de tisserands m'épate et je dois bien reconnaître qu'elles s’avèrent être des couturières hors pair. Leurs toiles sont de véritables petits bijoux, surtout lorsque baignées de la rosée matinale. Et c’est alors que leur travail de patience me fait penser à toutes ces magnifiques architectures de cordages sur les vieux gréements et à ces Spidermen de la marine.

Sur les navires traditionnels et les vieux gréements à voiles carrées, les échelles de haubans qui permettaient de monter au mât, ressemblaient étrangement à d’immenses toiles d'araignées. Et les marins qui devaient s’y rendre jouaient aux équilibristes pour y grimper en pleine houle. Ils y déambulaient tels des funambules entre espars, vergues et haubans. Imaginez-vous devoir imiter Tarzan, mais sur des lianes en pleine mer à plus de soixante mètres de hauteur, et surtout par une mer démontée et des vagues qui font tanguer le navire dans tous les sens, dans un roulis amplifié par la hauteur des vergues. Les gabiers étaient ainsi les ancêtres de l’homme-araignée pour monter dans la mâture, et manœuvrer les voiles en marchant sur les enfléchures, cordages horizontaux fixés sur les haubans entre les divers mâts. En plus d’un diplôme de marin, il leur fallait les qualités d’alpinistes expérimentés pour escalader les centaines d’échelons brinquebalants pour y aller prendre un ris dans les huniers, atteindre les voiles à ferler, les bouts à démêler, la lanterne de mât ou encore le panier ou la plateforme du gabier.

Le mot “gréement “ vient d’ailleurs du vieux norrois “greida”, qui signifie “arranger”, “serrer” ou “défaire”.

© Photos – Rêvesdemarins

“Chargé des manœuvres les plus hautes, il perçoit par conséquent une solde plus élevée que les autres matelots. Les voiles les plus hautes sont les plus difficiles à ouvrir ou fermer, surtout par gros temps où les mouvements du navire sont amplifiés par la flèche du mât pouvant atteindre jusqu'à 60m sur les plus gros navires (navires de premier rang).” (Source: Wikipedia)

Les gabiers chargés des manœuvres les plus hautes, commandaient aux matelots même s’ils n’avaient pas le statut d’officier. Ils étaient considérés comme les meilleurs marins du navire et bénéficiaient d’un statut particulier. Ils étaient des experts en noeuds marins et maniement des garcettes de ris servant à ouvrir ou fermer les voiles.

© Photos – Valéry Vasilesvskiy @photonord.ru

Bon, alors, la prochaine fois que je croiserai une de ces petites (ou grosses) bestioles, j’y réfléchirai deux fois en pensant à toutes ces jolies échelles de mâts qu’elle pourrait tisser. Et qui sait, pourrais-je tolérer la cohabitation de sa toile devant ma fenêtre (euh... à l’extérieur… ).

Un excellent dimanche à tous. |

AuteurArchives

August 2023

Catégories

All

Suivez Rêves de Marins sur Twitter

|

RSS Feed

RSS Feed