|

Hello again chers lecteurs. Premier billet de l'année. Donc... Bonne année à tous !!!

Que diriez-vous de débuter la série des billets de 2019 par une petite devinette ? "Quel est le point commun entre un plat de spaghetti et votre poste de radio ? "

Les Mille Arcades

Alors, ce point commun ? Vous l'avez trouvé ? Serait-ce l'ondulation et la ligne de leurs courbes ? Le plaisir qu'ils procurent ? L'indigestion lorsqu'on en a trop abusé ? Bon, je vous donne un indice...

Tout débute un matin ensoleillé en Emilie-Romagne (entre la plaine du Pô et les Appenins), dans la cité dont la plupart se souviennent du nom seulement lorsqu'il s'agit de l'évoquer dans leur assiette de pâtes... (Et moi, la première... ).

Fondée par les Etrusques au 6e siècle avant JC, la ville jouit au cours des siècles d'une réputation de sciences et connaissances hors du commun qui lui vaudra son surnom de "La Dotta" (la Savante), comptant la plus ancienne université du monde occidental (érigée en 1088). S'y succèderont au fil des siècles, des personnages plus brillants les uns que les autres, dont les philosophes et écrivains Pétrarque, Dante Alieghieri, Umberto Eco, les musiciens Farinelli, Respighi et le scientifique Luigi Galvani et bien d'autres... La cité se couvrira de toits aux tuiles rouges qui lui vaudront son second surnom "la Rossa" (en plus de ses inclinaisons politiques) et d'innombrables tours. La ville se dotera également de portiques magnifiques et pas moins de 38 km de galeries couvertes d'arcades reliant les bâtiments du centre historique. Pas besoin de parapluie pour sy' promener ! Sans oublier sa fameuse tradition culinaire (qui lui vaudra son troisième surnom "la Grassa") et son inmanquable "spaghetti al ragu".

© Photos - Rêvesdemarins

De Fil en Ondes...

Toujours pas trouvé ce point commun ? Mmm... Allons bon, je vous aide : qui dit spaghetti, dit pâtes et par association, maccheroni... Qui dit maccheroni, dit... Marconi... Et tous deux sont des purs originaires de ... Bologne.

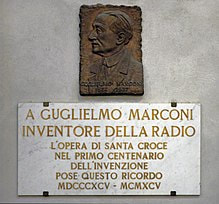

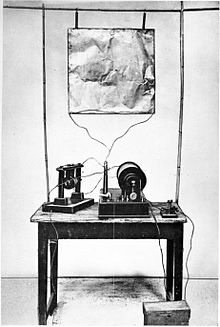

Revenons ainsi à nos moutons et retrouvons un de ces fameux personnages qui ont fait sa renommée. Nous sommes en décembre 1894, dans le grenier d'une de ces magnifiques demeures aux couleurs chatoyantes. L'homme passionné en électricité pousse un "hip hip hip hourra" (ou plutôt... "evviva " en langue locale) retentissant. Voici des mois qu'il travaille à des recherches sur un mode de communication sans fil en se basant sur les travaux déjà réalisés par d'autres scientifiques tels que Samuel Morse, Thomas Edison, Nikola Tesla, Heinrich Hertz et Edouard Branly (l'inventeur du "cohéreur", un radioconducteur). Et ses efforts viennent enfin d'aboutir. En améliorant et combinant les réalisations de ses prédécesseurs, Guiglielmo Marconi parvient à réaliser une liaison radio à grande distance en télégraphie.

Le processus n'est pas encore parfaitement au point et nécessitera pas mal d'ajustements. Il réalisera ainsi une première liaison télégraphique de 24 km dans les Alpes suisses un an plus tard. Mais à son grand dam, les autorités italiennes lui refusent le soutien et Guiglielmo décide de rallier la Grande-Bretagne pour y poursuivre ses recherches. Les Anglais puis les Américains auront plus d'estime pour les résultats de ses travaux. Il obtiendra alors un premier brevet pour son invention et fondera la société Marconi (à l'origine, nommée "Wireless Telegraph & Signal Company"). Nikola Tesla contestera d'ailleurs à plusieurs reprises la légitimité de sa découverte, clamant que les signaux radio ne sont qu'une autre fréquence nécessitant un émetteur et un récepteur. La US Patent Office américan finira par laisser le crédit de l'invention à Marconi. En 1901, il réalise la première transmission radio transatlantique entre le Canada et les Cornouailles (Angleterre), ce qui lui vaut le prix Nobel en 1909, partagé avec Karl Ferdinand Braun.

© Photos - Wikipedia

Comment ça marche ?

Les ingénieurs en électro-techno-mécanique me pardonneront mon explication simpliste. La communication sans fil est rendue possible par la diffusion dans l’espace d’ondes électromagnétiques. On observe ainsi la transformation de la voix (dans le micro) en signal électrique vers un émetteur, qui le transforme à son tour en onde électromagnétique. Ces ondes passeront alors d'un émetteur vers un récepteur (par un système d'antennes) sur la surface de la Terre, en se reflétant sur des couches de l’atmosphère ("l'ionisphère") à une certaine vitesse. Les charges électriques dans l’ionosphère font effet de miroirs pour transporter les ondes vers le récepteur. Ensuite, à la réception, l’onde électromagnétique ainsi parvenue se remodulera en un signal électrique, qui redeviendra à son tour un signal sonore. Emetteurs et récepteurs comprennent diverses pièces permettant la diffusion des ondes (antenne, amplificateur, oscillateur, modulateur, haut-parleur... ), ou le filtrage des parasites du son.

"Allo, A l'Eau..."

L'histoire de la radio et de la communication sans fil est donc une oeuvre collective, résultant des efforts combinés et successifs de divers hommes de science (ondes électromagnétiques, TSF, télégraphe... ). Ses applications seront multiples, mais c'est en mer qu'elle se révèlera rapidement comme le moyen par excellence de communication sans fil. La première usine de radios voit le jour en Angleterre, sur une commande de la flotte britannique, pour améliorer ses communications maritimes et la sécurité en mer. La flotte française suivra. Lors de leurs fortunes de mer, c'est ainsi grâce à la radio que le Titanic et le République-Florida purent envoyer des messages de détresse permettant tout de même le sauvetage d'une partie de l'équipage.

Naufrage du Titanic.

Qu'en est-il de la radio maritime de nos jours ? La communication par satellite (du type Iridium ou Inmarsat) a peu à peu conquis les ondes maritimes. Divers systèmes basés sur l'utilisation des ondes existent en parallèle et servent des bandes distinctes pour des utilisations diverses en matière de sécurité et communication en mer : VHF (very high frequency), Navtex, Navdat, radiotélégraphie, BLU marine, UHF, AIS... Même le Morse continue d'être utilisé dans quelques régions d'Afique du Nord, du Moyen-Orient, de Chine ou de Russie (Algérie, Irak, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Ouzbékistan, Soudan, Yémen... ).

Un brevet de radiotélégraphiste (ou... , hé oui, "Marconist" en néerlandais... ) est toujours exigé des navigateurs. Le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) coordonne la gestion des appels de détresse et opérations de secours en mer, telle que celle des canaux et procédures pour les cas de détresse, comme les fréquences 2182 kHz en MHF et canal 16 en VHF. La bande métrique VHF maritime couvre de 156 à 162 MHz. Sa portée d'exploitation varie de 2 à 30 milles marins selon la puissance et la hauteur des antennes. La VHF portable, par contre, est limitée à une portée théorique de 3 à 9 milles selon le relief. Mais, toujours avoir une VHF portable à bord et surtout dans le cockpit n'est pas un luxe pour les navigateurs... Elle en vaut l'investissement. A bon entendeur salut.

D'ailleurs, pour revenir à notre introduction, la ville de Bologne, même si elle n'est pas portuaire, ne peut nier son lien certain avec la mer, jusqu'à dans son architecture citadine...

© Photos - Rêvesdemarins

Je vous laisse donc méditer les bienfaits de l'invention de Marconi, sur quelques airs de circonstance. Et qui sait, ce petit billet aura-t-il suscité chez vous l'envie de découvrir la ville d'où proviennent non seulement votre poste de radio ainsi que votre spaghetti ?

Et en prime, histoire de voir si vous connaissez encore votre code morse, voyons qui d'entre vous décryptera le message ci-après ? -*** |---|-*|-**|**|--|*-|-*|-*-*|****|*|-*-*--|

0 Comments

Leave a Reply. |

AuteurArchives

August 2023

Catégories

All

Suivez Rêves de Marins sur Twitter

|

RSS Feed

RSS Feed