|

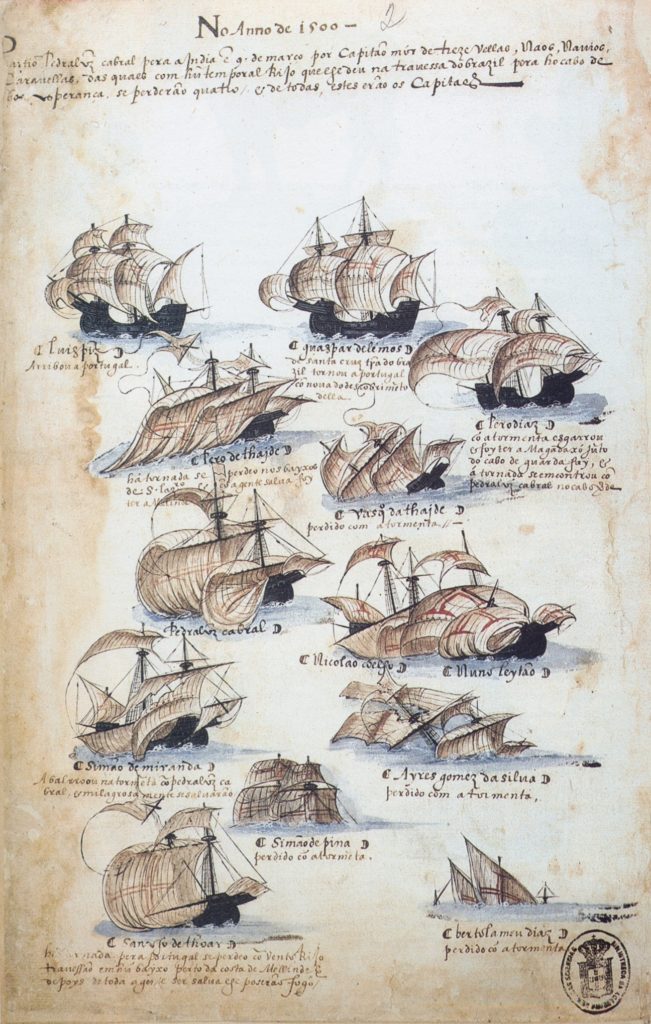

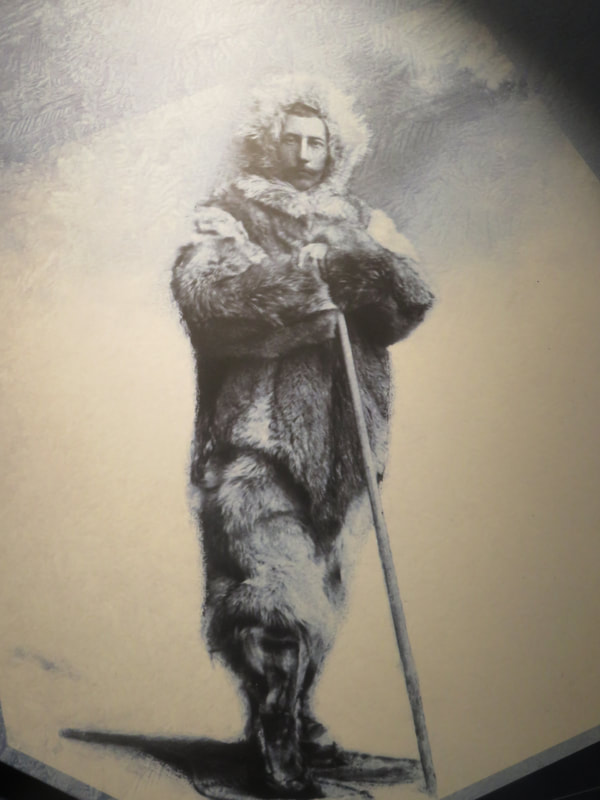

Que diriez-vous d'un billet hommage aux premiers journalistes marins ?

(Extrait de mon article dans le magazine Yachting Sud nr 970). « Je verrai de mes yeux les merveilles et les terreurs de l’océan. »

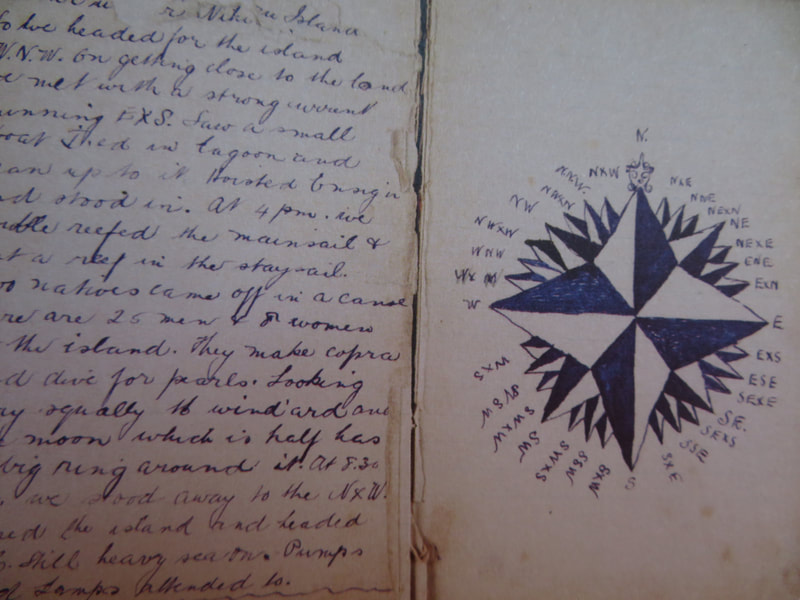

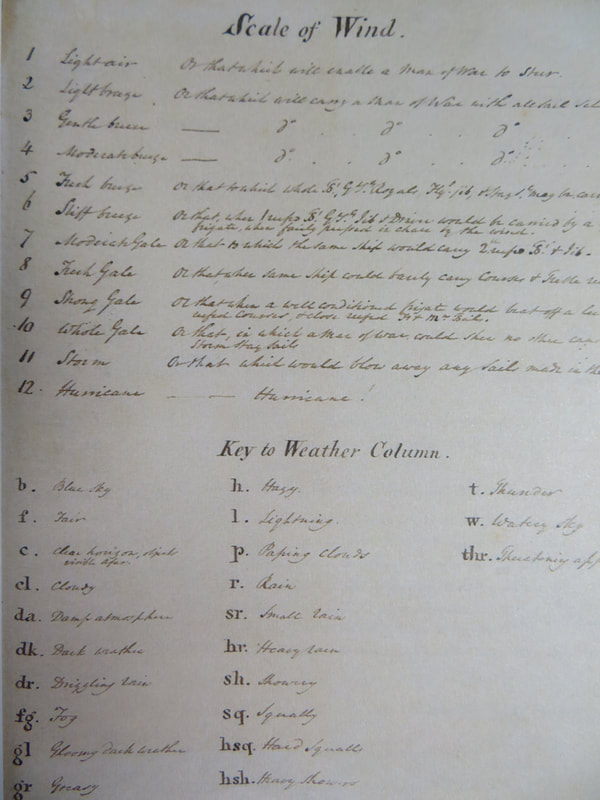

Depuis la nuit des temps, les hommes n’ont eu de cesse de narrer et de transcrire leurs épopées. En mer ou ailleurs, poussés par un besoin pressant de coucher sur le papier leurs aventures et leurs vicissitudes, les chroniqueurs de bord ont légué à l’histoire les faits, les récits et les états d’âme des plus grands voyageurs de notre monde, à travers les siècles.

Journal de circumnavigation

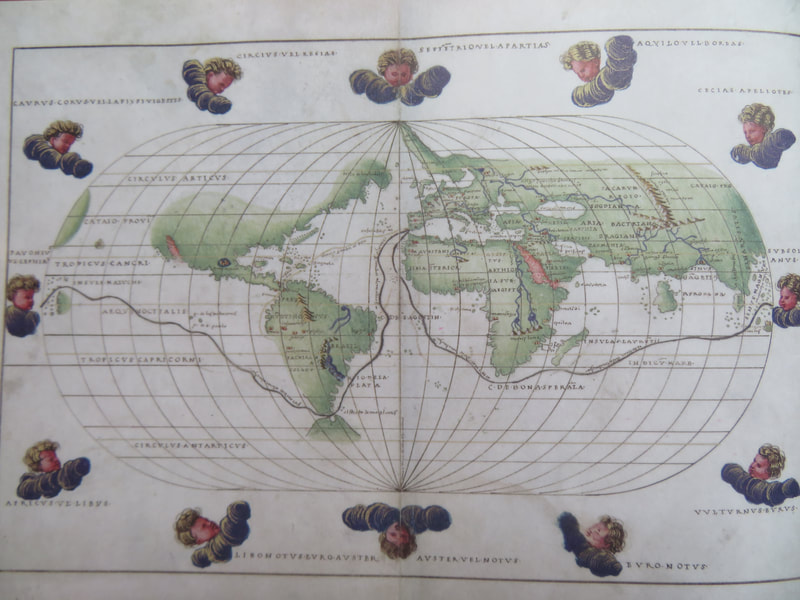

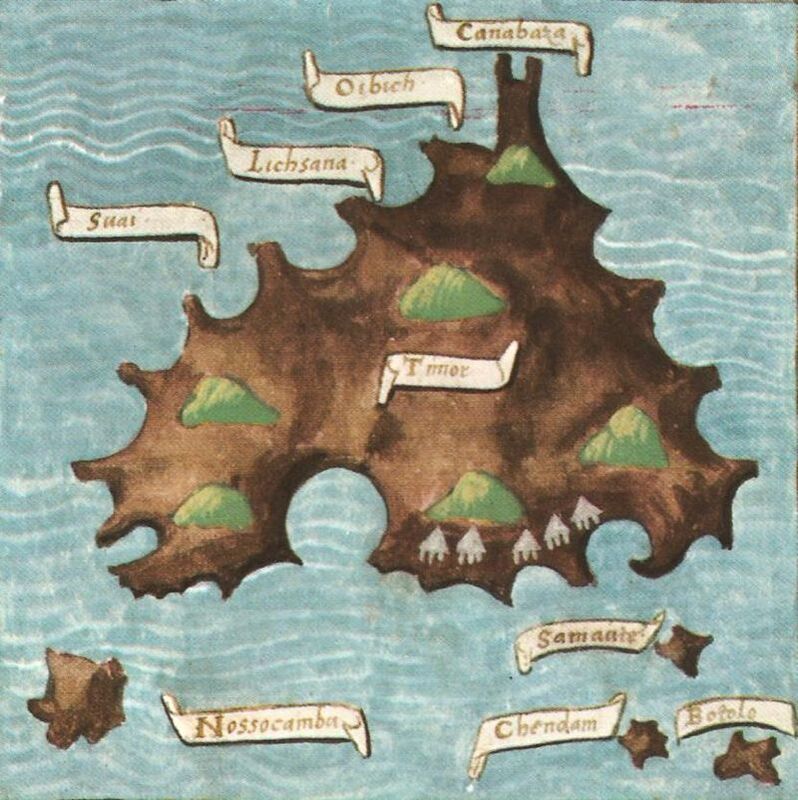

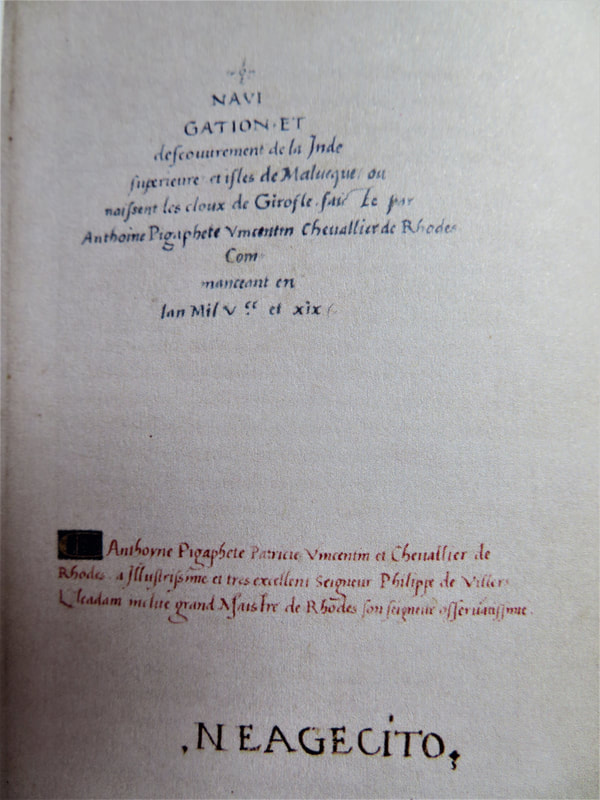

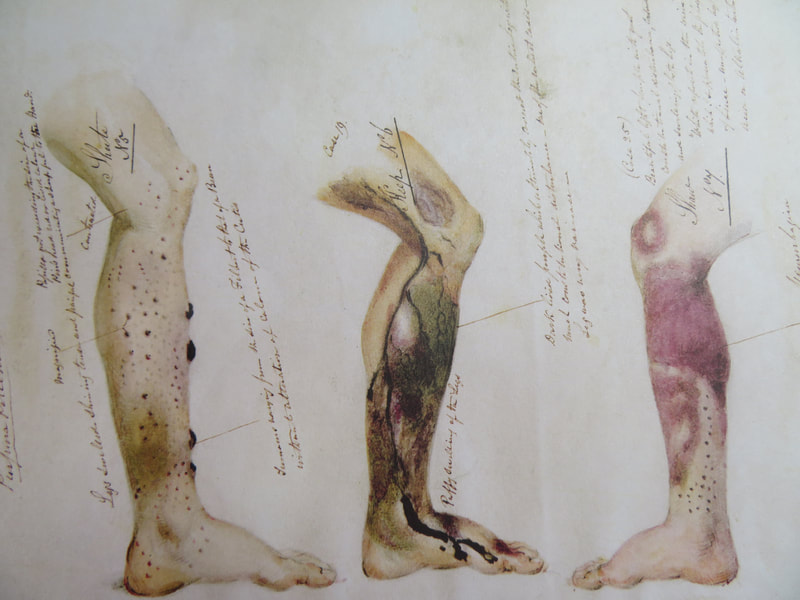

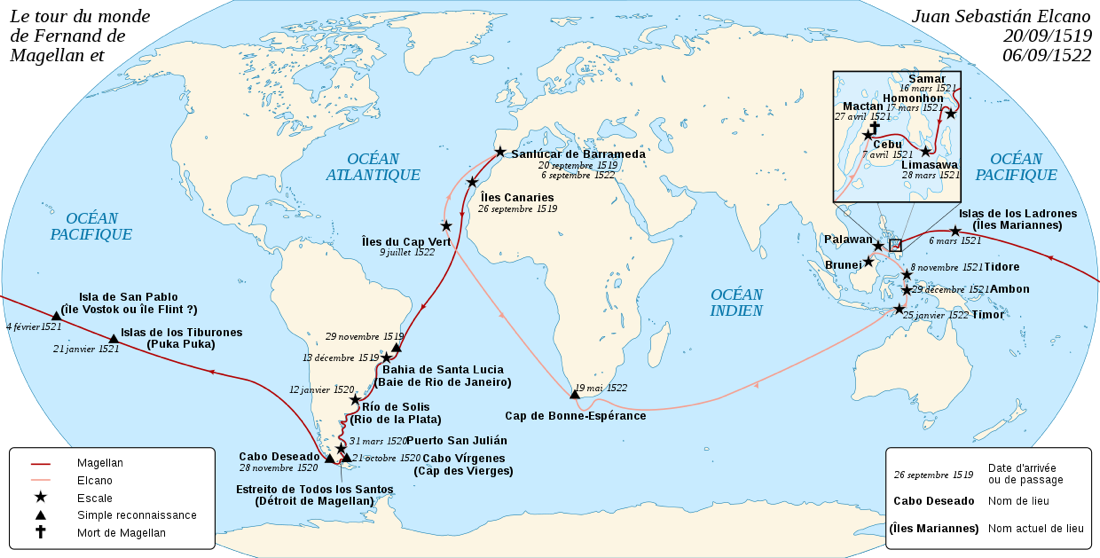

Nous sommes en septembre 1519 et l’équipage du Portugais Ferdinand de Magellan s’apprête à larguer les amarres pour un voyage autour du globe qui marquera un nouveau cap dans la navigation. A bord de la Trinidad, Antonio Pigafetta, un savant vénitien, range soigneusement ses plumes et ses carnets dans le petit coffre de bois, dans un coin de la bannette sombre et humide. Il réalise bien peu alors le fabuleux héritage qu’il léguera à l’univers, à travers les futurs écrits de son journal de bord. On ne sait que peu de choses de Pigafetta, mais sans ses chroniques, les nouvelles du premier voyage autour du monde ne nous seraient jamais parvenues. Il compila des journaux de bord très détaillés, agrémentés de cartes illustrées tout au long du parcours. Il y relate les affres des diverses étapes ainsi que les réussites de l’exploration : mutineries, cannibalisme, scorbut, noyades, tempêtes, famine poussant les hommes à déguster des rats ou de la sciure de bois. Il consigne dans ses notes des descriptifs des phénomènes astronomiques (les nuages de Magellan, deux galaxies visibles). Il y conte également la découverte des îles aux épices, les rencontres avec des peuplades étonnantes telles que les « géants patagons », et le passage vers l’Atlantique, parfois avec une certaine fantaisie en transcrivant les récits de voyageurs ou d’indigènes. Sur les 260 membres d’équipage et les cinq vaisseaux affrétés, un seul en reviendra avec dix-huit hommes, dont Pigafetta, Magellan lui-même faisant partie des victimes qui ne revirent jamais leur port d’attache.

Le travail de chroniqueur de Pigafetta ne fut pas reconnu à l’époque par les divers monarques à qui il les présenta à son retour. Et notre journaliste de l’époque ne reçut qu’une bien maigre compensation pour ses manuscrits. Si Pigafetta ne verra jamais son ouvrage imprimé, quatre de ses versions manuscrites ont néanmoins traversé les siècles et les océans pour nous régaler aujourd’hui de leurs récits fantastiques.

© Photos – Carnets de marins, Huw Lewis-Jones, éditions Paulsen 2019

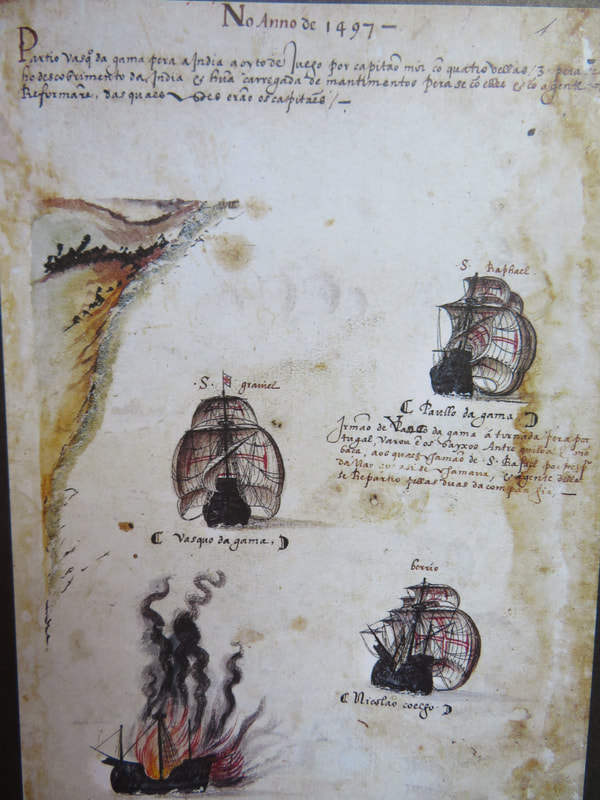

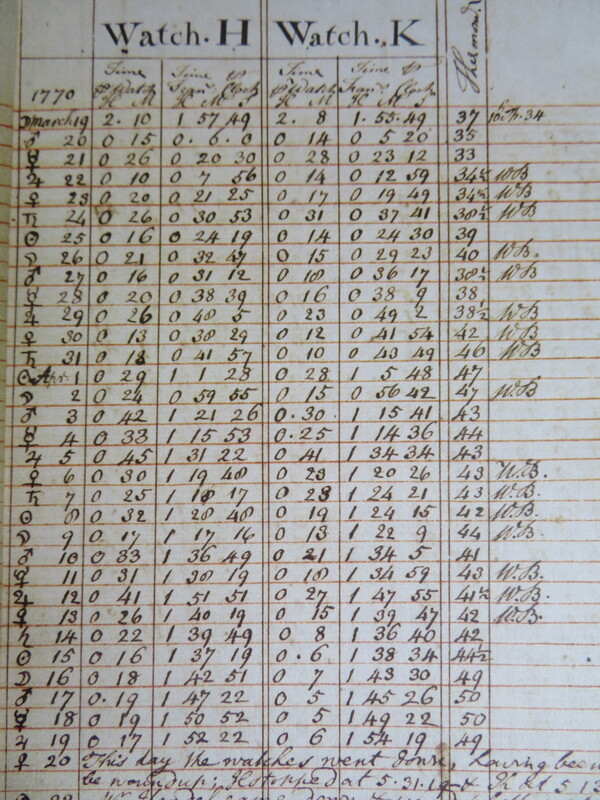

Carnets de stratèges

© Photos – Carnets de marins, Huw Lewis-Jones, éditions Paulsen 2019

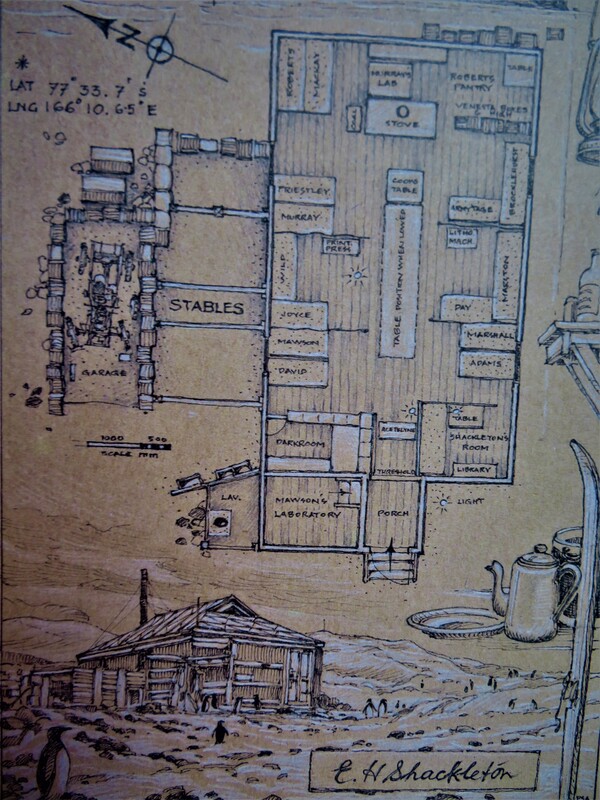

Peintres à bord

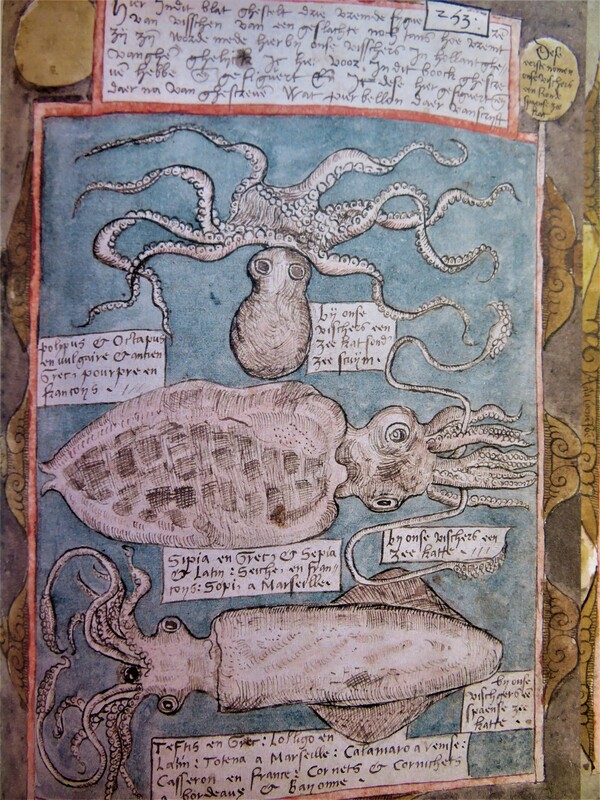

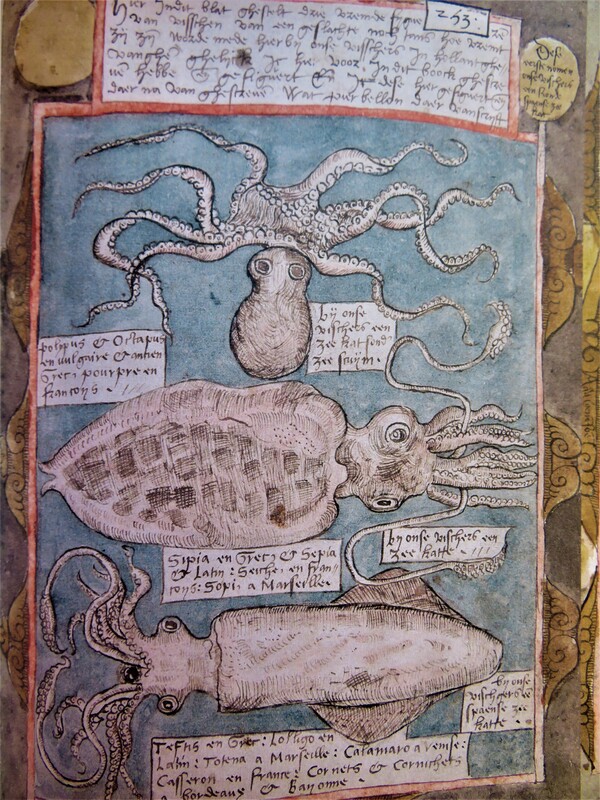

« Sa peau, dépourvue d’écailles, avait la texture du cuir et la couleur grise du plomb… »

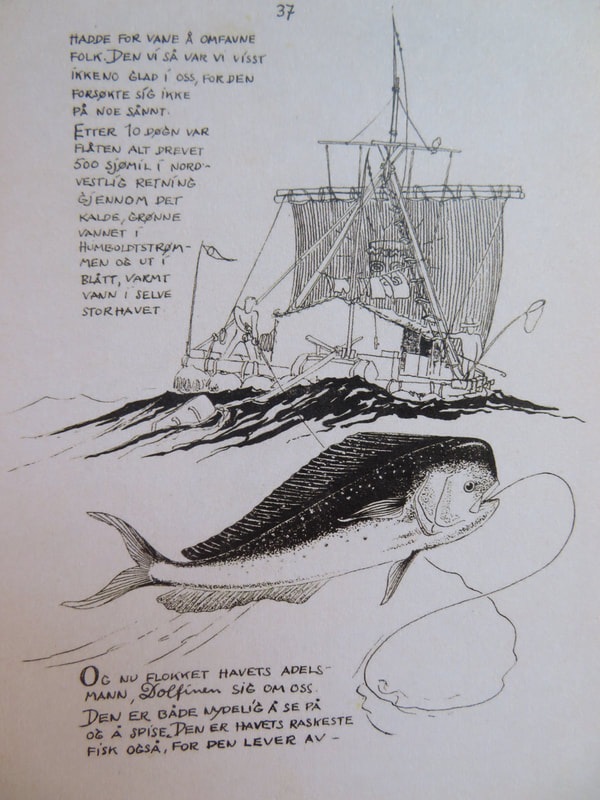

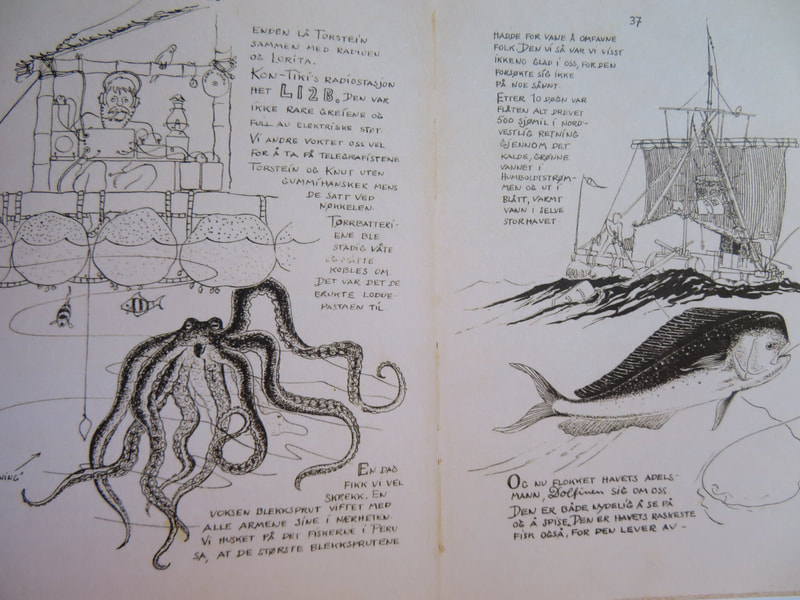

Si au départ, les carnets nautiques ont une vocation pratique, logistique, voire légale (l’annotation des coordonnées, événements de bord et positions du navire… ), certains calepins de bord se révèlent souvent de petites œuvres d’art. Leurs auteurs maniaient le crayon et le pinceau avec brio : atlas, cartes célestes, bestiaires, anthologies zoologiques. Pour n’en citer que quelques uns : les cartes de Tupaia rédigées pour James Cook sur le HMS Endeavour en Nouvelle-Zélande ou encore les recueils de dessins d’Erik Hesselberg sur le Kon-Tiki, réalisés dans les îles polynésiennes.

© Photos – Carnets de marins, Huw Lewis-Jones, éditions Paulsen 2019

Une plume pour la science

© Photos – Carnets de marins, Huw Lewis-Jones, éditions Paulsen 2019

Ecrire pour survivre

Certains carnets de bord furent griffonnés sur un bout de papier chiffonné au fond d’une cale, dans une mer en furie. D’autres tinrent dans de petits calepins remplis entre deux quarts par des matelots pour prévenir le sommeil. D’autres encore prirent la forme de tableaux de maîtres-peintres, d’encyclopédies ou même de journaux intimes.

Tout événement consigné dans un journal de bord, même minime, est important dans la vie des marins, et transmettra des connaissances et des récits de voyages à travers les époques. Tous ces chroniqueurs marins, petits ou grands, célèbres ou méconnus, ont façonné l’histoire à leur manière. Chaque navigation mérite son écriture et chaque homme de mer mérite d’en faire la lecture. A vos carnets et crayons ! Un excellent dimanche à tous.

0 Comments

Voici maintenant quelques mois que ce blog est resté silencieux. Et quelques messages bienveillants de lecteurs fidèles inquiets quant à la raison de ce vide littéraire. Alors, un petit billet histoire de rassurer les amateurs du billet dominical et de reprendre le flambeau peu à peu.

Du travail à gogo, quelque temps de maladie pour enfin parvenir à me débarrasser des vilaines petites bébêtes, une situation privée quelque peu compliquée à gérer et tout cela entre près de la moitié de mon temps à l’étranger pour mon métier. Bref, de quoi remplir 78h par jour. Mais, l’activité m’a toujours mieux convenu que l’oisiveté ou la dépendance. Donc, je m’estime chanceuse en cette période globalement chahutée.

Ces deux dernières années m’ont emmenée sur les pas de nombreuses capitales européennes. Et même si mes horaires ne m’ont pas vraiment permis de visiter les différentes villes à mon aise, le fait de me trouver ailleurs recèle cet indicible charme de se sentir dans un autre monde: autres teintes, senteurs, goûts. Autres accents, couleurs d’yeux et de chevelures. Autres architectures et rythmes de vie. Autres climats, cultures et modes de vie. C’est une joie de marcher en rue et de découvrir de nouvelles façades, de survoler les frontières de notre Europe et de voir le soleil se lever sur les ailes d’un avion au lieu de la fenêtre de ma cuisine. C’est un privilège de dormir dans une chambre d’hôtel cossue même si ce n’est que quelques heures entre deux réunions et que mon lit douillet familial me manque. C’est un luxe de rester à table devant un repas copieux pour une discussion professionnelle même si je ne rêve que d’un simple morceau de pain et de fromage au lieu d’un festin interminable de plats. C’est une bénédiction de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes dans un pays qui n’est pas le mien en m’y sentant accueillie avec gentillesse alors que je serais bien auprès des miens. C’est tout simplement une richesse que de pouvoir découvrir le monde malgré la fatigue que les voyages d’affaires entraînent inexorablement. Les voyages forment la vieillesse…

Lorsque je rentre éreintée avec ma valise et que je dois déjà repréparer la suivante, je me demande parfois quelle drôle de vie je vis. Et parfois, je doute… Mais, si je suis honnête avec moi-même, je pense à tous ces gens qui ne pourront jamais voir d’autres choses que leurs quatre murs ou le même quartier toute leur existence. Je pense à tous ces rêveurs qui ne pourront jamais voler ni naviguer. Je pense à tous ceux qui n’auront pas mon aubaine de pouvoir être fatigué d’avoir parcouru les sept lieues… Et mes soucis me semblent alors tellement insignifiants.

Notre famille internationale (dont je suis très fière) et notre grand-père nous ont légué leur amour pour les voyages et les découvertes. C’est dans notre sang, mon ADN. Ils ont inlassablement poursuivi leurs périples jusqu’à un âge relativement avancé. Alors, tant que ma situation me le permettra, je continuerai à jouir de cette chance incroyable que celle de pouvoir parcourir les chemins, ouvrir mon esprit au reste du monde et de partager ainsi mes émerveillements.

Je vous souhaite telle chance. Un excellent dimanche à tous et à très vite.

Aimez-vous les belles moustaches ?

Préférez-vous celle du très célèbre Hercule Poirot, de Sherlock Holmes ou encore de Salvatore Dali ? A moins que vous ne craquiez pour la Nietzschéenne, la Freddy Mercurienne ou l’Offenbachienne. Et portées par un fringant marin en uniforme, elle devient alors irrésistible. Mais, celle qui me rend, moi, complètement gaga, c’est celle de l’équipier aux pattes de velours et au nez en forme de cœur.

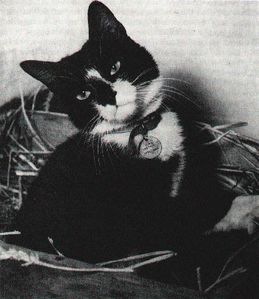

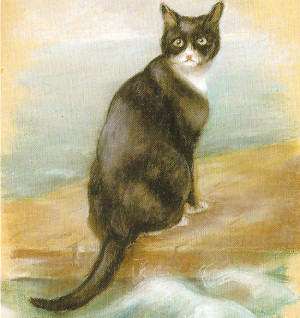

Les Neufs Vies des Chats Marins

Les chats, cela n’aime généralement pas l’eau. Et pourtant, entre les félins et les navires, c’est une longue histoire d'amour… Depuis la nuit des temps, les petits monstres à coussinets rosés et moustaches ont été les fidèles compagnons des hommes et des marins dans leurs traversées. La présence de chats à bord était indispensable pour garantir un contrôle de la vermine en mer. En prévention des maladies et préservation des vivres et matériaux nautiques tels que les cordages, fortement appréciés des rongeurs.

Depuis des millénaires, les chats ont été considérés comme des animaux aux pouvoirs quelque peu magiques ou sacrés. De l’Egypte antique aux grandes découvertes en passant par les navigations des Vikings, ils ont fait partie intégrante des équipages maritimes. Les superstitions des marins concernent également les aptitudes particulières de ces petites bêtes. On leur confère ici des pouvoirs surnaturels. On pensait ainsi à bord que les félins pouvaient tenir en équilibre sur leurs pattes par n'importe quel temps, y compris dans la houle la plus féroce. Les chats polydactyles (ayant un nombre de doigts plus élevé que la normale en raison d'une anomalie génétique) étaient d'ailleurs recherchés comme des créatures rares aux dons précieux dans leurs prouesses d'équilibristes. La croyance dans les milieux nautiques s'étendait à leurs capacité de prédire la météo. Les chats sont en effet capables de détecter de légers changements de temps, grâce à la grande sensibilité de leur oreille interne. Les basses pressions atmosphériques, précurseurs du temps orageux, rend souvent les chats nerveux et agités et les font réagir aux changements de pression barométrique. Lorsque le chat s'agite, le grain rapplique...

Chez les Vikings, les légendes prétendaient que la déesse Freya elle-même se déplaçait sur un chariot tiré par des "Wegies" ou chats des forêts norvégiens, une race de chats aux longs poils, aux oreilles assorties d'un plumet et à la taille et résistance hors normes. Un de ces spécimens m'a "adoptée" il y a des années en choisissant ma demeure et venant tout simplement s'y installer jusqu'à sa 26e année (un vie extraordinairement longue pour un animal de ce type). Une peluche géante au caractère bien trempé. Et son souvenir me demeure extrêment doux (voir photo ci-bas en noir et blanc).

A Ch’abordage !

© Photos – Wikipedia

Dans l’histoire moderne, de nombreux navires célèbres ont emmené leur mascotte dans leurs odyssées. Pour ne vous en citer que quelques uns :

Sam, l’insubmersible

Quelques souvenirs ci-après de chats marins rencontrés au cours de mes navigations.

© Photos – Rêvesdemarins

Alors, chers marins, toujours pas envie d'emmener un minou à bord pour vos prochaines navs ? Une excellente semaine à tous.

Travailler à l’international comporte quelques avantages malgré les longues heures et les nuits loin de son lit habituel. Et à chaque opportunité, j’en profite pour prendre quelques clichés entre deux réunions. Je vous emmène prendre un bain d’eau bien fraîche ce week-end. Nous partons dans le fjord d’Oslo, en Norvège.

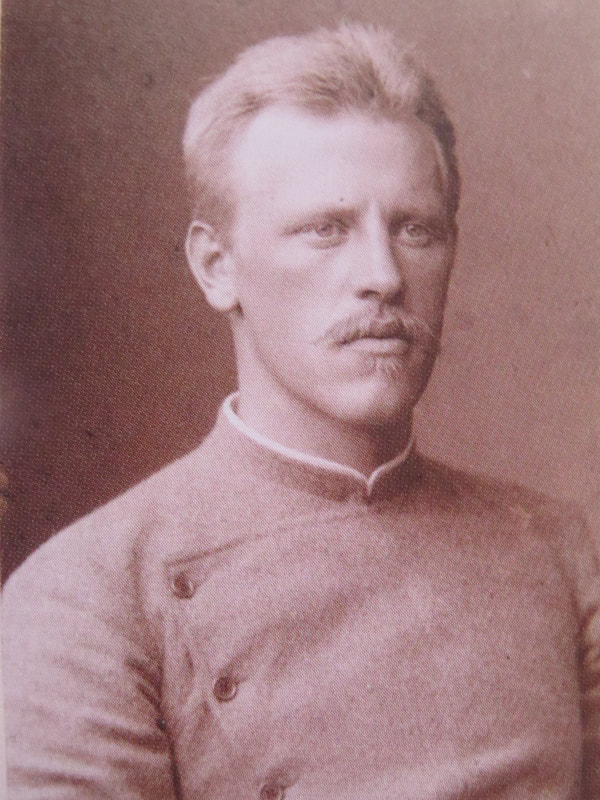

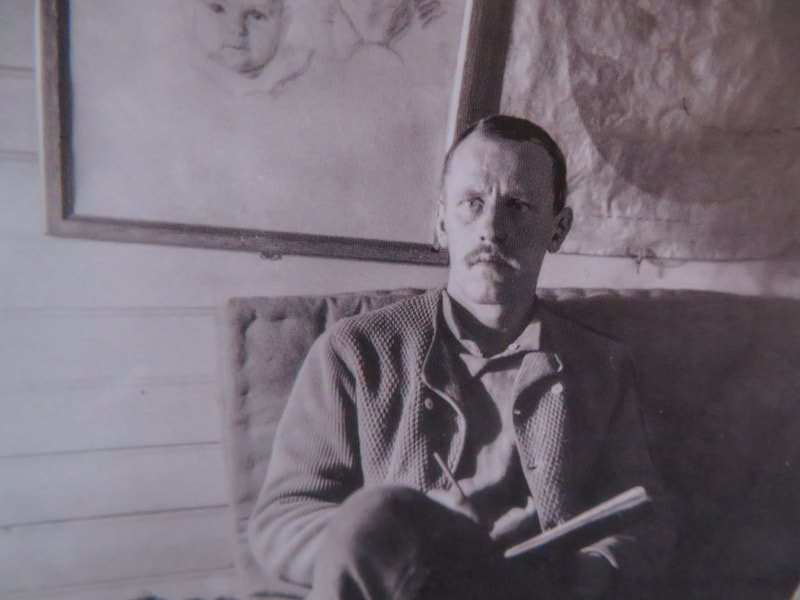

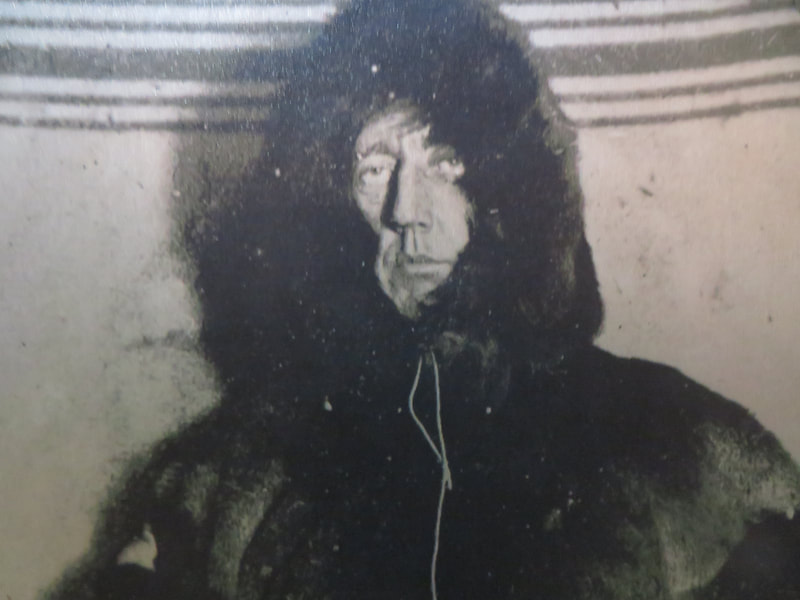

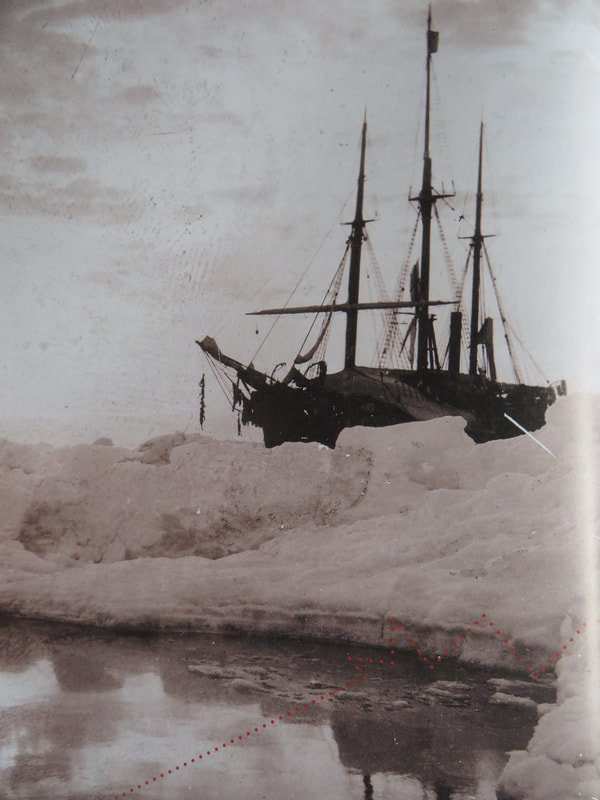

Berceau des grands explorateurs polaires

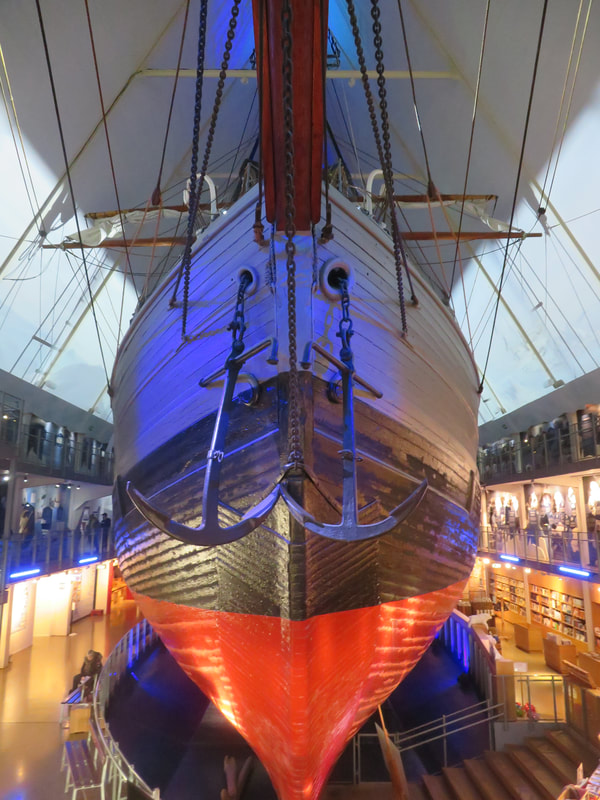

Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup et Roald Amundsen furent les pionniers des expéditions polaires. On retrouve à Oslo, les traces de leurs exploits et une reconstruction grandeur nature de l’un de leurs bateaux, le Fram ainsi que le Gjøa, premier navire à franchir le passage Nord-Ouest. Ceci fera l’objet d’un billet séparé, mais voici déjà de quoi vous mettre l'eau (froide... ) à la bouche. Lorsqu’on découvre les moyens limités avec lesquels ils ont réussi ces défis, on réalise à quel point ces marins avaient du cran et de la persévérance (avec un grain de folie aussi…) au vu des conditions climatiques extrêmes qu’ils ont dû endurer a l’époque dans ces régions inhospitalières du monde. Chapeau (ou plutôt… bonnet... ) bas, messieurs les explorateurs !

© Photos – Rêvesdemarins

Bygdøy, l’île aux musées

Lors d’un précédent voyage à Oslo, de voile celui-là, j’avais déjà eu la chance de me rendre à la presqu’île aux musées. Une péninsule riche en joyaux culturels et historiques, petit paradis pour les amoureux de la mer et des navires. Musée maritime, musée kon-Tiki, musée Fram, musée du folklore norvégien et surtout musée des bateaux vikings, renfermant trois incroyables épaves originales de drakkars. C'est ce dernier que j'avais eu l'occasion de voir. Il est actuellement malheureusement fermé pour rénovation pour pas moins de cinq ans… Si vous voulez en découvrir quelques images, jetez donc un coup d'oeil à un ancien billet sur le sujet : "les sept vies des navires".

Cette fois-ci, je n’ai donc pas résisté à la tentation de retourner dans ce petit Éden pour quelques heures à mon arrivée sur le sol scandinave. Pour les fans de balades à pied comme moi, il vous faudra environ 1,5h de marche pour y parvenir au départ du centre. Mais la promenade, qui passe notamment près des jardins royaux, en vaut la peine (à condition d’être bien emmitouflé en cette saison). Sinon, le vélo et le bus sont de bonnes alternatives pour les plus pressés. Même après le coucher du soleil, on se sent en sécurité dans ces ruelles désertes. Oslo est reconnue comme une ville sûre, avec un taux très bas de criminalité et de chômage.

© Photos – Rêvesdemarins

Pause photos

Après un petit déjeûner de roulades à la cannelle, que diriez-vous d’un sauna bien bouillant suivi d’un petit plongeon dans l’eau glacée du fjord avec vue sur le château, histoire de vous rafraîchir les idées avant d’aller au boulot? Voici ce que mes collègues ont le loisir de faire avant de rejoindre Aker Brugge, ancien quartier des docks transformé aujourd’hui en district financier de la capitale norvégienne, près du centre Nobel. Chaussures de marche fourrées aux pieds et petits escarpins dans le sac. Le sol y reste gelé durant de longues heures et la balade le long des anciens docks se révèle une véritable patinoire. Le soir, après une journée bien remplie, on remet le bonnet, les moufles et les bottines pour un repas traditionnel près du théâtre royal, bien arrosé à la chaleur des lampions et des couvertures de laine dont seuls les Scandinaves ont le secret.

Mais, mon plaisir solitaire reste bien une petite flânerie photos matinale le long du fjord avant de débuter mon marathon de réunions sans pauses. Et ce matin-là, j’ai eu la chance d’avoir le soleil pour réchauffer mes doigts engourdis par le gel sur l’appareil photo et les quais où dormaient encore les vieux gréements de bois blond couverts de givre.

© Photos – Rêvesdemarins

Figurines

La ville regorge de figurines et statues à chaque coin de rue ou en bord de mer. Telles des marionnettes inanimées, elles peuplent les places et les quais de leurs regards figés. L’art contemporain y est célébré de toutes parts, des œuvres les plus raffinées aux plus kitchs. Ces femmes de marins scrutant l’horizon en attendant le retour de leur aimé. Ce plongeur d’argent nommé "Dykkaren", digne d'appartenir à la ligue des 4 Fantastiques superhéros, parfaitement équipé et prêt à pousser une tête dans les eaux glaciales du fjord. Ou encore cet échassier tentant désespérément de garder les pieds au sec (au contraire de sa tête qui n’a pas échappé aux “cadeaux humides” des mouettes ;-)).

En tout cas, moi, j'y retournerai certainement, mais peut-être en été cette fois-ci ! Alors, envie d’un petit voyage au pays du plongeur d’argent ? Un excellent dimanche à tous.

Et si nous repartions dans les mers nordiques ce dimanche ? Allez, zou ! C'est parti pour un billet sur les Vikings et une de leurs techniques ancestrales de navigation.

Boussoles de pierre

Les marins nordiques étaient des navigateurs émérites, à travers des mers complexes et des circonstances météorologiques on ne peut plus intenses. Brouillards, grains, manque de visibilité, froid, neige et j'en passe. Et pourtant, aux environs de l'an mil, ils sembleraient avoir traversé la grande mer pour atteindre les Amériques par le Nord. Bien avant l'avènement de la boussole et du sextant, ils sont parvenus à se diriger en mer par tous temps, à l'aide d'autres techniques d'orientation.

Ceux qui ont un peu suivi ce blog se souviendront peut-être que j'aime les pierres depuis mon enfance... Au point de les ramasser en bord de mer ou en haute montagne et de les mettre dans mon sac à dos (avec leur poids, au grand dam de mes pauvres parents :-)). Les marins scandinaves devaient partager ce hobby car ils sembleraient s'en être servi comme un de leurs divers instruments de navigation hauturière.

En effet, différents indices de l’histoire laissent penser que les navigateurs nordiques s’orientaient grâce à une pierre aux propriétés particulières telles que la magnétite ou encore, la “sólarsstein” ou “pierre de soleil”. La mythologie nordique accordait à cette dernière - aussi parfois nommée “pierre d’étoiles” - le pouvoir d’accès au Valhalla. Chez les anciens Grecs, les Bouddhistes où les Celtes, elle représentait prospérité, protection ou lumière cosmique. Ses teintes scintillantes variant du brun, orange au rouge métallisé lui ont valu sa dénomination. “Il frotta le caillou sur l’aiguille. Puis il posa celle-ci sur le bois, qu’il fit flotter. - Quand on s’éloigne de la côte et qu’on ne voit pas l’étoile-guide, on peut naviguer à l’aiguille et à la pierre...” (Jón l’Islandais, Bruno d’Halluin)

Les hypothèses varient concernant la nature de cette célèbre “pierre de soleil”.

Certains pensent qu’il s’agirait de “cordiérite” ou d’”héliolite”. Dans les années 1960, un archéologue danois, Thorkild Ramkou, émit l’hypothèse que les navigateurs Vikings auraient utilisé ses propriétés en termes de polarisation de la lumière pour se guider en mer et ainsi naviguer par “polarimétrie” pour retrouver la position du soleil par temps couvert. Plusieurs textes médiévaux du IXe au XIe siècle font mention d’un cristal extraordinairement pur permettant de définir la position du soleil, notamment la saga relatant les hauts faits du roi viking Olaf Haraldsson II, celles de Hrafn ou encore de Rauðúlf et ses fils. " Le temps était couvert et neigeux, comme Sigurður l'avait prédit. Alors le roi convoqua Sigurður et Dagur. Il demanda à ses hommes de regarder autour d'eux, personne ne trouva le moindre coin de ciel bleu. Puis, il somma Sigurður de désigner le soleil, lequel donna une réponse ferme. Alors, le roi envoya chercher la pierre de soleil et, la tenant au-dessus de lui, vit la lumière jaillir et ainsi, pu vérifier directement que la prédiction de Sigurður était bonne. " (Saga de Rauðúlfs þáttur, XIIIe siècle)

Plusieurs de ces pierres (ou du moins leur poudre) furent retrouvées dans des épaves de navires ainsi que sur certains sites archéologiques Vikings en Islande. Des détails de la tapisserie de Bayeux indiqueraient également l’usage de telles pierres.

Une autre hypothèse affirme qu’il s’agirait de “calcite” (ou “spath d’Islande”, courante dans les îles nordiques). Cette pierre aurait le pouvoir de polariser la lumière du soleil, On la dit “biréfringente”, a savoir, elle divise la lumière en deux. Et suivant l’inclinaison de la pierre par rapport à la source de lumière, elle peut « l’éteindre ». Guy Ropars et Albert Lefloch, deux physiciens bretons spécialisés en lasers de l’université de Rennes se sont penchés sur la question de cette pierre soi-disant magique. Grâce à une loi physique, la moindre lumière polarisée apparaît sous la forme de deux petits rectangles dans un tel cristal. Lorsqu’ils ne forment plus qu’ un, c’est que le soleil est juste en face. Même sous l’horizon, on peut ainsi relever la position du soleil à un degré près. Cette technique ferait usage de l'effet de "pinceau de Haidinger", une image de la lumière polarisée créée par l'oeil en forme de croix au halo bleu et jaune, indiquant la direction de la polarisation.

© Photos – Wikipedia

Si les récits historiques dans ces contrées vous tentent, je vous recommande chaudement (mis à part les températures locales....) le roman “Jón l’Islandais” de Bruno d’Halluin. Une épopée maritime qui vous emmènera de Bristol, à l’Islande jusqu’aux Amériques, en passant par les pays nordiques, le Groenland avec un détour aux Açores. Un périple naval à mon goût, sur fond de faits historiques d’une époque de grandes découvertes.

Alors, lors de votre prochaine navigation, n’oubliez pas d’emporter votre pierre en poche ! J'en profite pour souhaiter une très bonne fête à mon cher papa, qui m'a souvent fourni une belle pierre d’ancrage et guidé dans les navigations brumeuses de ma vie ! Ainsi qu'un tout bel anniversaire à Sylvie. fidèle boussole et rayon de soleil pour ses Vikings et que j'admire beaucoup.

Un excellent dimanche à tous !

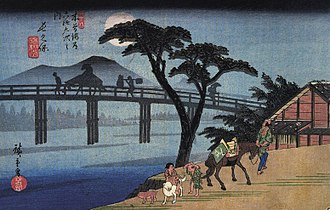

Nous avons tous connu des personnes qui ont marqué notre vie. Les enseignants font partie de cette catégorie de privilégiés dont le métier peut exercer une certaine influence sur notre vision de l’univers. Certains de leurs mots demeurent indélébiles en nos mémoires. En hommage à l’un d’eux, je vous offre ici un point de vue sur une région de l’Asie un peu différente de celle des livres traditionnels d’histoire ou de géographie. Nous partons donc ce dimanche vers le pays du Soleil Levant : le Japon.

Akoya

Le processus est ingrat : sur une population de mollusques ainsi élevés à la ferme, la moitié périt en cours de culture et sur les survivants, seulement 5% seront considérés comme de qualité suffisante pour les standards de qualité de vente pour les bijouteries haut de gamme. La concurrence chinoise est puissante. Cependant, la persévérance, le savoir-faire et l’élégance nipponne ont conquis une clientèle à travers la planète.

Tel un Haïku :

Le Japon a pris l’exemple de notre huîtrier... Le pays va successivement « avaler » différentes cultures étrangères pour se refermer ensuite sur lui-même pour quelques temps. Un cycle qui s'est réitéré à plusieurs reprises à travers les siècles.

Le Japon. La taille des deux tiers de la France avec deux fois sa population (126 mio). Seulement 15% de terres cultivables, coincé entre montagnes et mer. Une activité piscicole insuffisante pour nourrir la totalité de ses habitants. Ni fer, ni pétrole, ni matières premières. Il doit importer le blé et le soja. Un pays dépendant des autres pour sa subsistance. Alors, il doit rivaliser de créativité pour alimenter les siens. Il compense alors par une force commerciale, une discipline bien rouée et une organisation sans failles. Et si l'on a longtemps accusé ce pays de n'être q'un pâle "copieur", le Japon peut se targer aujourd'hui d'avoir relevé le défi que lui a lancé son environnement naturel.

L'ère Taïka

Mais revenons un instant en arrière. Nous sommes en 640. Jusque là, le Japon est déchiré en un patchwork de clans disparates. La nation va alors connaître une évolution différente. Le nouvel empereur Kōtoku divise l'empire en huit provinces. Il revoit la structure hiérarchique et gouvernementale de manière ordonnée à travers le pays et déplace la capitale impériale dans la baie d'Osaka. C'est là une manière de centraliser le pouvoir autour de la cour impériale. Il ouvre une nouvelle ère, celle du "Taîka", qui signifie "Grand changement". Il s'inspire pour ce faire du modèle de la dynastie T'ang, basé sur le Confusianisme et les philosophies chinoises. L'influence de la Chine se retrouvera d'ailleurs à de multiples aspects au Japon : écriture, architecture, religion, arts, jusqu'à certaines habitudes alimentaires. Mais c'est bien le planning et l'implémentation méticuleuse japonaise des réformes qui permettra au pays de passer à un nouveau modèle de fonctionnement.

Des siècles durant, le Japon avance, pour ensuite céder à une série de guerres civiles et de dissentions internes. Au XVe siècle, il s'ouvre timidement aux premiers occidentaux à travers le christianisme. Mais le pays retombe ensuite dans un isolationnisme strict, le "sakoku", jusqu'en... 1853 ! Les frontières sont fermées aux étrangers sous peine de mort ! Seuls sont permis quelques liens diplomatiques avec la Corée et des relations commerciales avec la Chine et les Provinces-Unies. Quant aux Européens, seuls les vaisseaux de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales sont autorisés à commercer dans le comptoir à l'entrée du port de Nagasaki. L'huître nipponne se referme...

© Photos – Wikipedia & Britannica.com

L'ère Meiji

En 1854, l'ère Edo se termine et les Américains (le commodore Matthew Perry et sa flotte de guerre) forcent une ouverture aux ports nippons. Les Japonais acceptent à contre coeur, par peur d'une guerre par un refus.

En 1858, l'huître nipponne va enfin se réouvrir volontairement pour une période de modernisation à travers l'ère "Meiji" , qui signifie "lumière". Cette période de changement amène le Japon d'un système féodal vers un système industriel à l'occidentale. Une évolution radicale en termes sociaux, politiques et culturels permettra diverses avancées de l’industrie, de l’économie, de l’agriculture et d’échanges commerciaux. Une ouverture sur le monde extérieur. Une réforme importante y sera l’abolition de la classe guerrière des samouraïs, dont bon nombre se reconvertiront en hommes d'affaires. Libération des religions, développement du chemin de fer, nouveau modèle politique, abolition des privilèges, création d'un armée nationale, création d'une monnaie unique (Yen), adoption du calendrier grégorien, obligation de l'enseignement...

© Photos – Wikipedia & Britannica.com

L'ère Mac Arthur...

Et puis dans les années 1930, tout bascule à nouveau... L’époque est marquée par l’influence du fascisme, du totalitarisme et du nationalisme, du militarisme, avec une promotion de l’idéal guerrier japonais traditionnel. L'empereur Hiro-Hito monte sur le trône.

Et l'huître nippone se referme à nouveau, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît en 1945.

© Photos – Wikipedia & Britannica.com

En 1945, le Japon est un pays totalement détruit par les bombardements américains, sous occupation. Ses dirigeants sont mis en procès et l'empereur échappe de peu aux poursuites. Cependant, Mac Arthur propose un plan de relance hors du commun : pas question de réitérer le scénario allemand de l'après-première guerre mondiale. Les Américains mettent en place une occupation pacifique. Ils maintiennent l'empereur en place sans toutefois lui laisser de réel pouvoir politique. L'objectif des Américains est d'y favoriser la reconstruction rapide. Et surtout d'éviter que le communisme n’y triomphe...

Un miracle économique édifié sur un esprit de fourmilière" (Pr. Jacques Rifflet)

Et le plan fonctionne. La culture nipponne de briller ensuite par l'excellence, la discipline de fer ainsi que le travail d'équipe pour créer une société "kaisha" (social et harmonie). Le Japon devient une puissance commerciale évidente, puissante et solide. Il s'ouvre enfin au reste du monde, pour même y exporter une partie de sa propre culture. Le pays du Soleil Levant a réussi le défi de se transformer pour un mieux, sans vraiment perdre ses propres valeurs et traditions profondes en cours de route.

La grande question aujourd'hui reste donc : combien de temps l'huître nipponne va-t-elle rester ouverte ? Seul l'avenir pourra répondre à cette inconnue. En attendant, j'ai goûté à ce mets aux accents subtils. J'en ai réellement apprécié la saveur et j'espère pouvoir continuer longtemps encore à en déguster les finesses.

Divers personnages ont laissé une trace plus profonde que les autres dans mon existence. Grands voyageurs, esprits ouverts au monde, à la tolérance et au rapprochement des esprits et des idéologies. Professeurs universitaires, journalistes internationaux, scientifiques ou encore musiciens. Ils rient de nos insignifiantes querelles politiques locales face à l'immensité des problématiques du monde. Ces hommes me laissent admirative de tant de soif de connaissance et de philanthropie. Ils m' ont élargi l'esprit.

Celui d'entre eux à qui je souhaite rendre hommage aujourd’hui à travers ce billet a laissé en héritage à son public un incroyable appétit de découverte du monde, une volonté d’en embrasser la diversité à travers la connaissance de son histoire. Un orateur qui a su captiver son audience avec une trace indélébile. Au lieu de raconter l'Histoire, il racontait Une histoire... Qu’on l’ait aimé ou non pour son franc-parler, il n’a pas laissé indifférent. Docteur en droit, politologue, conférencier, journaliste, professeur d’université, libre penseur, il a été un de nos meilleurs spécialistes en matière de comparaison des religions et de leur influence sur les faits politiques et l'économie internationale.

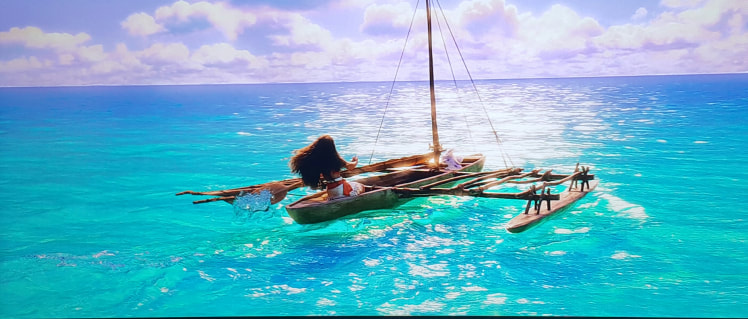

Au lieu d'attendre frénétiquement la conférence de presse du conseil de sécurité belge, j'ai pris le parti de m'évader en mer, hier soir. A travers le petit écran... J'ai ainsi rejoint la très jolie Vaiana sur son catamaran dans les océans du Sud. Et ce fut une très belle nav ! Alors, pourquoi pas un petit billet sur un des thèmes de son récit, ce WE (clin d'oeil à mon petit filleul qui vit sur le littoral suédois et semble beaucoup aimer l'histoire de Vaiana ;-)).

Le récit

Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le récit a lieu dans l'île polynésienne de Motunui, au nord de la Nouvelle Zélande. Vaiana, une petite vahiné aux longs cheveux bouclés, ne rêve que de mer et de navigation. Elle semble entretenir un lien tout particulier avec l'océan depuis sa plus jeune enfance. Un peu comme si les flots l'avaient choisie comme une des leurs. Elle regarde avec envie le récif coralien tout proche qui entoure l'île verdoyante comme d'une ligne infranchissable, synonyme de tempêtes, vents aux humeurs imprévisibles et grands dangers. L'eau l'attire inexorablement malgré la crainte que le grand large provoque en elle. Elle se sent incroyablement intime et proche de ce grand bleu. Elle s'y sent complète, accomplie. La mer lui donne enfin le sentiment d'être elle-même. Cependant, ce même océan a englouti de nombreux habitants du village s'étant aventurés au-delà du récif. Et nul ne sait jusqu'où la mer se poursuit dans son immensité et sa force. Son désir de se laisser aller à son rêve est immense, elle ne peut réprimer un étrange sentiment de peur face à l'idée de suivre ses envies.

© Photos – Disney

Vaiana est la fille du chef du village. Son père lui interdit de naviguer et la destine à reprendre son rôle à terre, en fille modèle. Partir en mer serait considéré comme une trahison, un abandon des siens. Vaiana ne veut pas les chagriner. Durant des années, elle suit à la lettre les instructions des siens et s'abstient de poursuivre ses rêves de voyage. Elle a peur. Elle hésite. Elle sait que l'horizon bleuté est implacable. Et elle se résigne alors à suivre son destin terrestre. Mais au fond d'elle, son coeur continue irrémédiablement de battre pour la grande bleue.

Un jour, les réserves naturelles de l'île dépérissent et le poisson disparaît des eaux toutes proches. Les anciens affirment qu'il s'agit là d'un mauvais sort infligé par les dieux maoris. Elle découvre ainsi que ses ancêtres étaient de grands navigateurs, exploreurs de l'océan. Les Polynésiens étaient des maîtres dans la science des vagues et du ciel. (Leurs incroyables techniques de navigation astronomique ont d'ailleurs été brièvement introduites dans le billet du blog "wayfinders". Et elles feront - avec un peu de chance et de patience - bientôt l'objet d'un article détaillé dans mon magazine de voile favori. )

Vaiana décide alors d'aider son village contre l'avis des siens. Elle s'empare en cachette d'un des catamarans de ses ancêtres et franchit le récif coralien pour aller affronter les dieux et tenter de renverser le sortilège. Pour tout équipier à bord au départ : juste une poule (non, elle ne s'appelle pas Monique). Mais, au-delà du récif, de nombreux périls et écueils attendent la jeune fille, qui, malgré son amour passionné pour l'océan, ne sait pas vraiment comment naviguer... (Et la poule non plus... ;-))

© Photos – Disney

Je ne vous raconte pas ici la suite du voyage en mer de notre héroïne, histoire de vous donner envie de voir ce film un soir où, comme moi hier, vous aurez une envie irrépressible de retrouver le murmure du vent, le chant de la houle et les sensations véliques, même en virtuel.

Franchir la ligne

Et puis un jour, le coeur se décide à prendre les devants. Et il se lance pour franchir la ligne, peu importe les conséquences. Parce qu'il sait au fond de lui que c'est ce qu'il veut, ce dont il a besoin pour battre, ce par quoi il doit passer pour se sentir vivre. Sans plus d'hésitations, ni regrets. Et le récif coralien se trouve soudainement sous nos pieds. On a franchi la ligne. On a tout offert. Surmonter sa crainte, c'est se donner inconditionnellement en cadeau, peu importe le prix à payer. On a osé rejoindre le grand large, la pleine mer et ses sensations incomparables.

Le bonheur est à la hauteur de la peur...

Les alpinistes et marins de haute mer doivent parfois faire ce choix cornélien (ou coralien dans le dernier cas), pour suivre leurs rêves d'ascension ou d'odyssée. Même s'ils ont peur, même s'ils savent qu'il vont devoir affronter des tempête de neige ou des vagues scélérates. Mais, à un moment, ils prennent la décision de tout de même se lancer. Et ils comptent sur leur bonne étoile pour les guider dans leur épopée. Et si quelques fois, quelques uns se perdent en voyage, beaucoup en reviennent le sourire aux lèvres.

Pour le bi-centenaire et 200e billet de ce blog, je me devais de vous offrir un billet un peu spécial... Un véritable article cette fois-ci, et qui vous emmène naviguer sur la mappemonde... Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil pour un moment un peu plus intense de lecture-voyage.

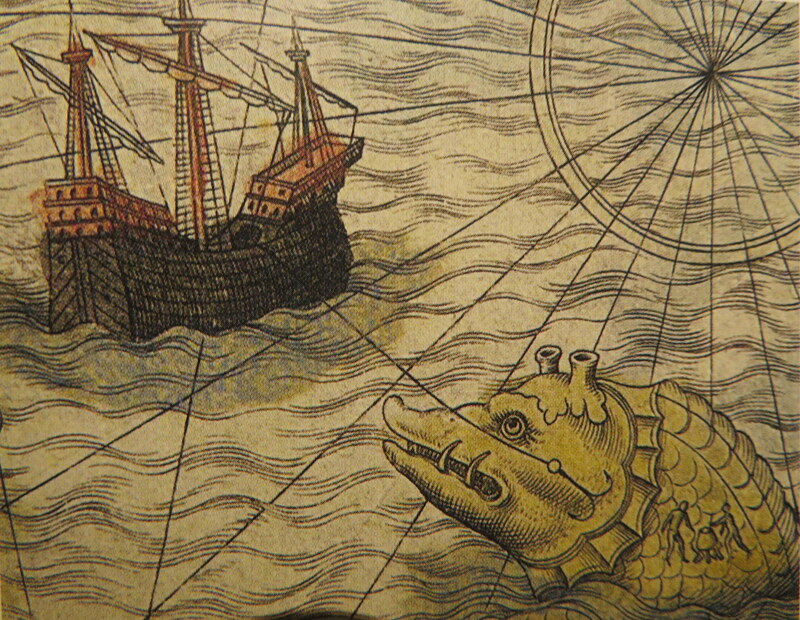

Je vous emporte ce WE aux confins des océans du monde connu, là où finit la mer et où s'ouvre le monde des dangers... et avant tout des monstres marins !

Ici s'arrête la mer... Au cap des dragons

Il y a un peu plus de cinq cents ans, le 20 septembre 1519, embarquait à Sanlúcar, au nord de Cadix, un navigateur portugais au service de l’Espagne. Ainsi débutait le tour du monde de Ferdinand Magellan, qui allait prendre fin quelque trois ans plus tard. Dans ses coffres à bord, un bien précieux : des cartes marines. Allait-il donc croiser en mer les monstrueux dangers signalés sur le parchemin ?

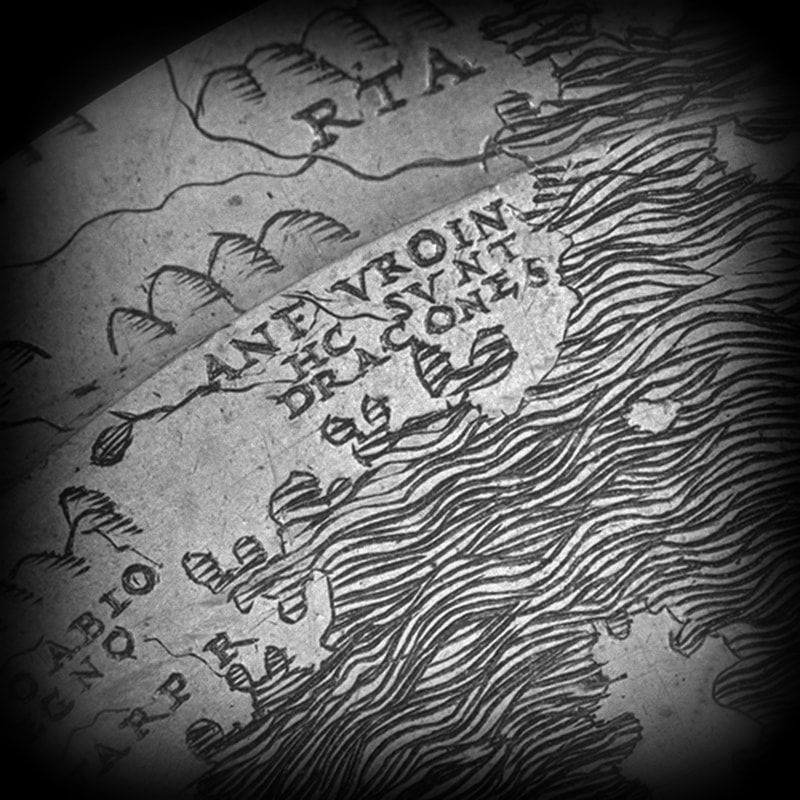

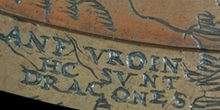

« Hic sunt dracones »

« Ici, il y a des dragons » avertissaient les anciens pour indiquer les territoires inexplorés où il ne faisait pas bon hisser sa voile, et les coins sombres de nos océans, infestés de monstres sanguinaires, d’où les marins ne reviendraient peut-être jamais s’ils osaient s’aventurer à l’endroit où s’arrêtent la mer et le monde d’ici-bas. De tous temps, le sort des gens de mer et des grands voyageurs sur l’eau semble avoir été étrangement lié à celui des monstres marins. Que ce soit dans les récits, dans l’imagination des navigateurs, dans la littérature, la symbolique culturelle ou encore dans la créativité des cartographes. Mais, que révèlent-ils donc en réalité, ces animaux fabuleux, à travers le graphisme des cartes marines ?

Un mythe vieux comme le monde

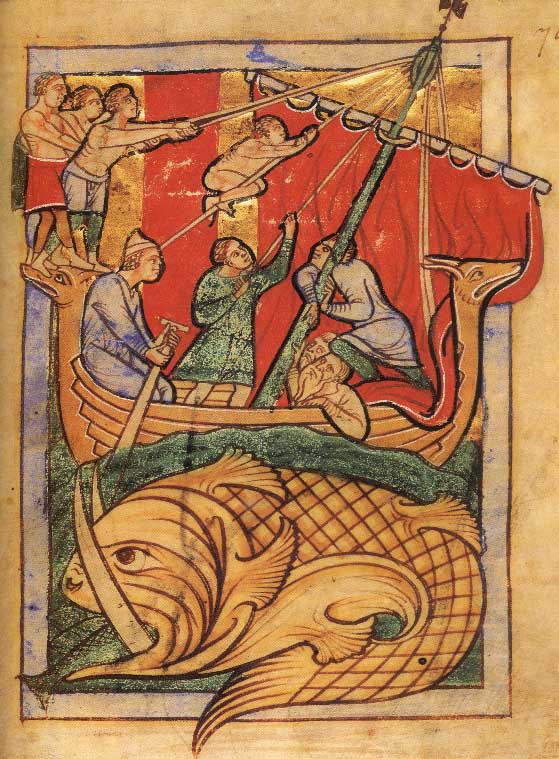

Depuis l’Antiquité, les différentes cultures ajoutent à la description du monde des symboles de créatures marines, qu’elles soient fantastiques ou bien réelles. Les Assyriens introduisent sirènes et serpents de mer dans leurs gravures. Les Phéniciens représentent sur leurs monnaies un monstre marin nommé « l’hippocampe ». Ptolémée réalise des cartes géographiques où il est fait mention de monstres et d’une « Terra Incognita ». De nombreux auteurs et artistes de l’Antiquité grecque et romaine (Homère entre autres) décrivent des animaux hybrides, tels que le lion, le cochon, le cheval ou encore le chien de mer, en raison de la croyance que les animaux terrestres avaient tous leur équivalent marin. Dans les écrits bibliques, Jonas n’est-il pas avalé par le Léviathan, un monstre marin à plusieurs têtes ? Et dans nombre de civilisations, il est prêté attention aux dangers d’une traversée au-delà des eaux connues, source potentielle de rencontres fortuites avec des créatures océaniques aux forces légendaires.

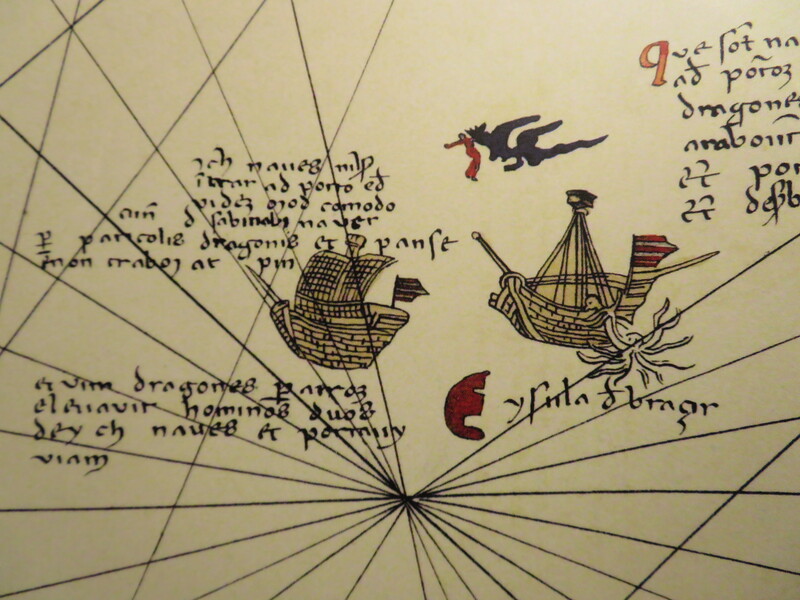

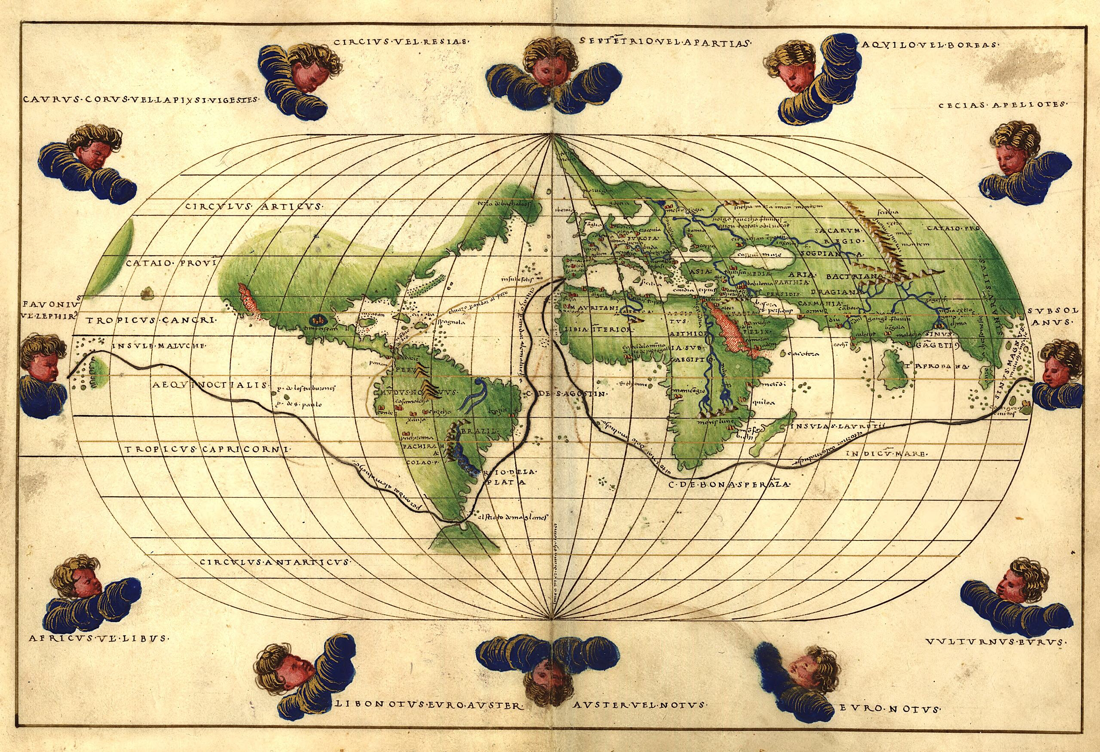

Tout commence sur une carte : l’imaginaire au service de l’ignorance

Les premières cartes représentent le monde comme un disque cerné par un océan et divisé en trois continents : l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Elles sont orientées vers l’Orient. Appelées cartes TO (Terrarum Orbis), ces représentations graphiques perdureront en Occident jusqu’au XIIe siècle.

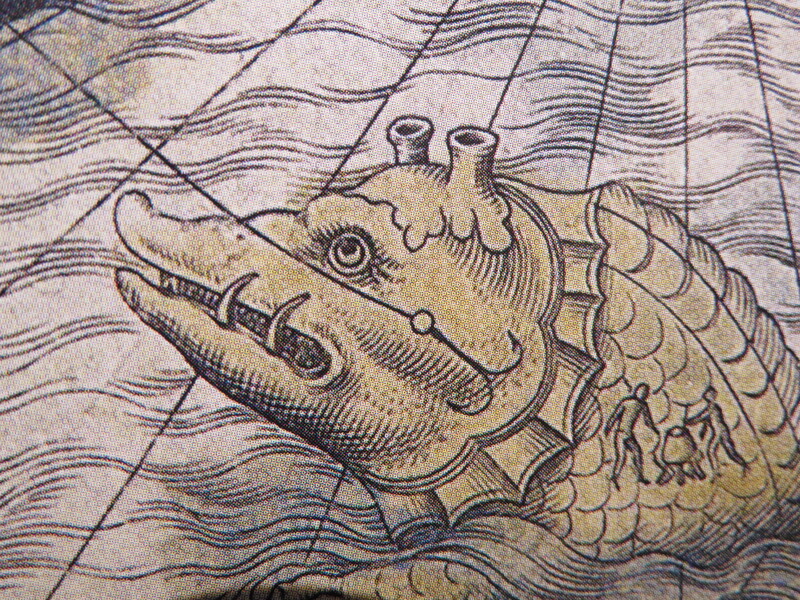

Comme par hasard, les créatures fabuleuses font régulièrement surface là où les croyances prennent le dessus sur la compréhension de l’océan et de la faune des régions dessinées. Ainsi, nombre de cartes anciennes décrivent les mers comme les hommes les percevaient à l’époque. Les peuples des mers, d’apparence ou de taille hors normes, comme les baleines ou les morses, y sont dès lors qualifiés de « monstres ». Cependant, la graphie de ces créatures surgit surtout là où les limites du monde rejoignent celles de la connaissance de la géographie… Plutôt que de laisser des espaces vierges sur les cartes marines, les anciens cartographes trouvent des stratagèmes pour dissimuler leur méconnaissance des dits lieux. Ainsi, les cartes regorgent de larges inscriptions courbes de noms de pays, de références à la nature inhabituelle de certains endroits ou de la fameuse mention « Terra Incognita » ou « Terra Ignota », dont Ptolémée fut le premier à faire usage sur son atlas. Mais de tous les artifices destinés à combler leur manque de savoir, celui qu’on retiendra comme le plus inventif est bien celui qui consiste à peupler les mers inconnues d’animaux, et en particulier de monstres imaginaires. « Je n’ai aucune idée de ce qui se trouve à partir de cet endroit. Il pourrait donc bien y avoir des monstres, voire même des dragons ! ». « Plus monstrueuses les créatures, plus grands les dangers guettant dans les mers inconnues …

Les cartes médiévales suivent d’ailleurs la tendance de l’époque qui fait usage de la crainte dans ses leçons de morale. Pour ce faire, elle a recours au portrait des monstres marins les plus énormes, les plus affreux et surtout les plus dentus. Certaines sources affirment que le choix des animaux correspondrait à la faune des régions connues qui, une fois sur les cartes, se transforme en monstres au fur et à mesure que la carte marine prend vie : du morse, on passe à l’éléphant aux longues défenses, puis au terrifiant mammouth aux dents acérées. En ce qui concerne les dragons, le mystère persiste. Une autre hypothèse affirme que les animaux symboles culturels de certaines contrées (en l’occurrence, les dragons pour les régions est-indiennes, c’est à dire la Chine) auraient inspiré les cartographes. D’autres littératures y feraient référence comme le pays des « Dragoniens », en rapport aux voyages de Marco Polo. Nul ne sait réellement…

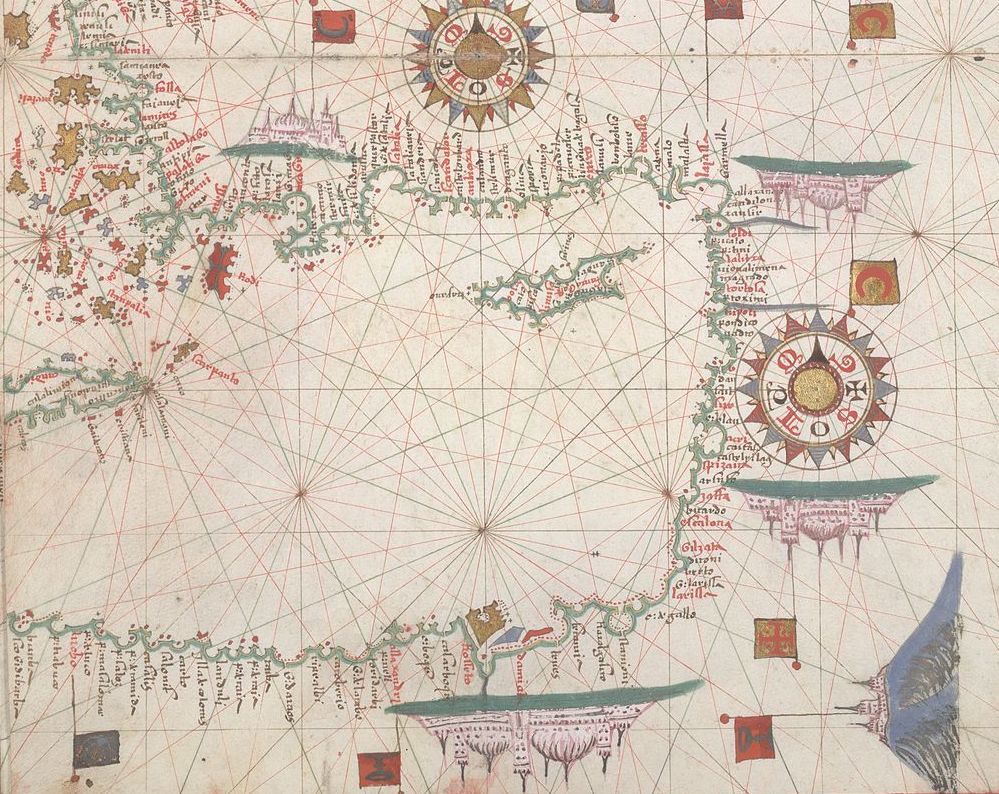

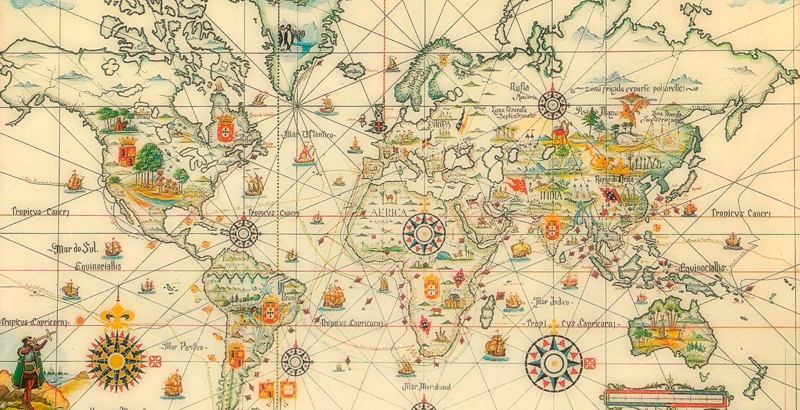

Le monde voit ainsi apparaître deux principaux types de cartes : les Mappamundi (ou Mappemondes) et plus tard, les cartes Portulan. Les premières constituent des cartes du monde génériques, dessinées à la main et peu pratiques pour la navigation. Elles représentent déjà des peuples marins tels que les sirènes et les serpents de mer (par ex. les cartes Beatus, du VIIIe au XIIIe siècle). A part celle d’Ebstorf, les Mappemondes ne font généralement pas mention de monstres marins au sens fort du terme. Pour la première fois dans l’histoire de la cartographie, on retrouve ainsi une rose des vents dans l’Atlas Catalan (en réalité une carte datant de 1375) ainsi que quelques premières références à des créatures fantastiques, qu’on peut assimiler à des requins. Basée sur les récits de voyage de Marco Polo (le Livre des Merveilles), cette carte allie cosmographie, géographie, premiers éléments de loxodromie et imaginaire. L’engouement pour la fabrication de cartes et de globes croît au XVe siècle, stimulé par la traduction en latin de l’œuvre de Ptolémée, par les découvertes ibériques en Afrique et les explorations transatlantiques. L’avènement de l’imprimerie avec Gutenberg agit comme catalyseur.

Cartes Portulan

C’est alors l’apparition des cartes Portulan. Ces dernières constituent de réelles cartes de navigation manuscrites, reprenant des lignes de côtes précises. Elles combinent trois éléments : le dessin, l’écriture et la mesure. Elles permettent au marin de s’orienter et de faire le point en reportant sur la carte la distance qu’il estime avoir parcourue dans une direction donnée. Leur nom vient du « portolano », un livre d’instructions nautiques décrivant les accès aux ports.

Elles sont au départ des cartes incomplètes, dont les vides représentent les « terrae incognitae » et les zones de tumultueux naufrages. La fièvre exploratrice engage les cartographes à y insérer plus de détails géographiques. Sur certains exemplaires, on retrouve notamment les fameuses créatures marines, que ce soit comme élément décoratif, ou suite à la requête de leur commissionnaire. Les monstres marins avaient ainsi deux fonctions : d’une part, représenter une indication pour les marins des potentiels dangers en mer, et d’autre part, enjoliver les cartes, de manière à promouvoir la créativité de leur auteur. Dans d’autres cas, ce graphisme particulier pourrait avoir des raisons plus stratégiques : préserver les eaux territoriales de leur auteur (et par exemple, leur potentiel piscicole) contre d’éventuelles intrusions étrangères en effrayant les marins qui envisageraient de les explorer, comme dans le cas de la Carta Marina d’Olaus Magnus qui sera rédigée un peu plus tard (1539). Cependant, les cartes nautiques réellement utilisées pour naviguer demeurent généralement relativement basiques, réduites au strict nécessaire : pas ou peu de monstres marins. Elles sont parcourues de lignes de rhumbs (ou lignes rhombiques, qu’on appellera ensuite loxodromiques après les innovations de Mercator), placées là pour aider le navigateur à déterminer un cap et à indiquer les lignes de compas à l’aide de la boussole. Elles sont « plates » et leur dessin ne tient pas compte d’un système de projection de la rotondité de la terre. Elles sont également bien plus abordables à l’achat que les cartes enjolivées de pensionnaires d’un zoo marin fantasmagorique. Des cartes dont les seuls propriétaires sont principalement des nobles ou les royautés de l’époque (qui ne naviguent pas) et qui pour toute table de navigation, ne voient que celle de la salle de réception des riches demeures. Les cartes sont dressées à partir des observations faites par les gens de terrain, les navigateurs et les « pilotes ». Ce sont eux les véritables guides, possédant d’ailleurs souvent leurs propres croquis détaillés des eaux, reliefs et dangers d’une région qu’ils ont sillonnée de long en large.

Mythe ou réalité ?

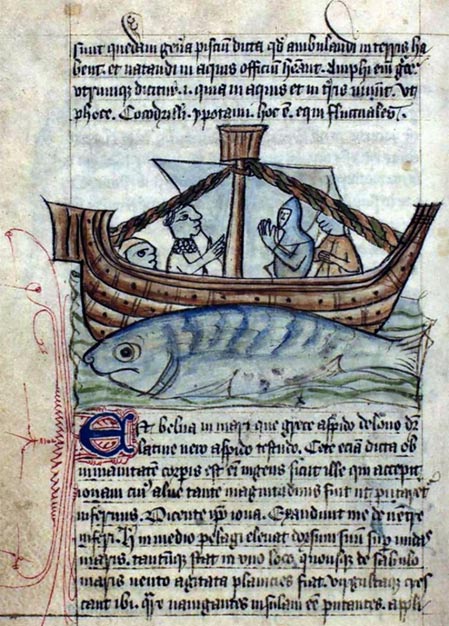

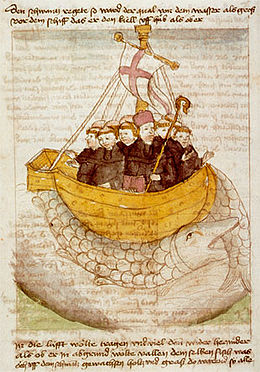

L’allégorie de St Brendan le Navigateur, un prêtre irlandais du Ve siècle ayant voyagé sur les sept mers, relate que certains marins auraient pris des baleines pour des îles. En réalité, les récits posthumes basés sur ce mythe illustrent probablement les débuts de la chasse à la baleine. On décrit ces mammifères marins comme « aussi grands que des montagnes ». Avec les activités piscicoles, les monstres deviennent un peu moins effrayants et surtout plus authentiques. La plupart des monstres des cartes marines n’existaient pas que dans l’imagination et la créativité débordantes de leurs auteurs, mais représentaient parfois des animaux bien réels, méconnus des marins traversant les mers pour la première fois.

« Les hommes de bord décident d’accoster sur cette île sombre et y allument un feu. Et soudain, l’île se met en branle et s’enfonce dans l’onde glacée. Les hommes, surpris par cette terre noire en mouvement, tombent à l’eau et se noient.

Ailleurs, on parle également de monstres qui arrêteraient la course des navires. On découvrira plus tard qu’il s’agit probablement de bancs de thons qui, vu leur nombre, ralentissent la marche du navire. Et lorsque, dans son Odyssée, Homère mentionne Charybde et Scylla, deux monstres marins situés de part et d’autre du détroit de Messine, il indique en réalité l’emplacement d’une zone de récifs et de tourbillons, passe redoutable pour les marins à cause de son étroitesse, où la rencontre de deux courants opposés produit, en divers endroits du détroit, des tourbillons et de grands remous appelés « garofali ».

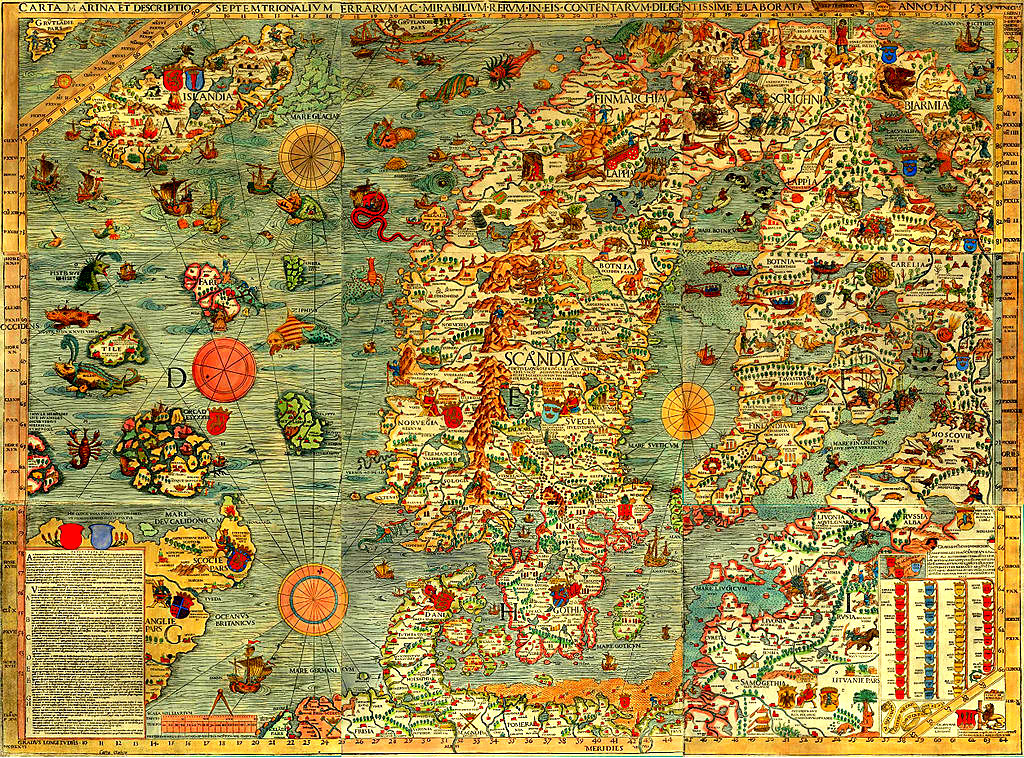

Carta Marina, première carte nordique

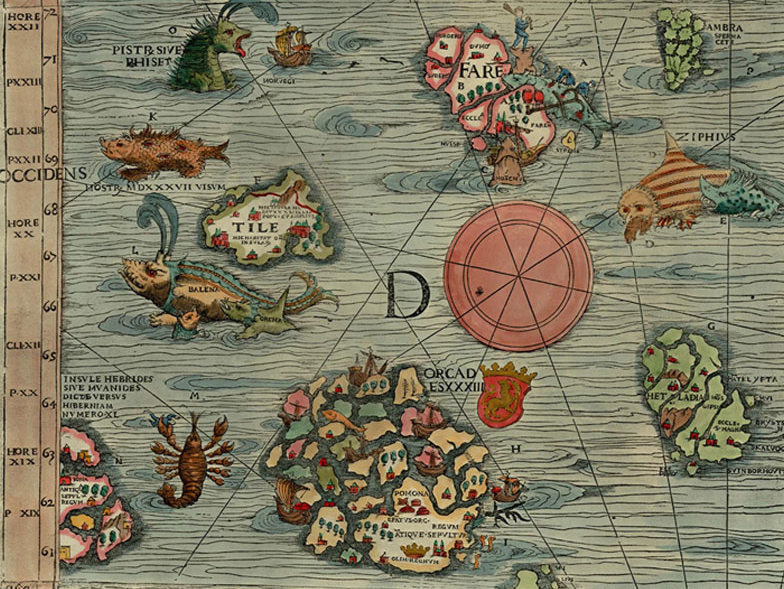

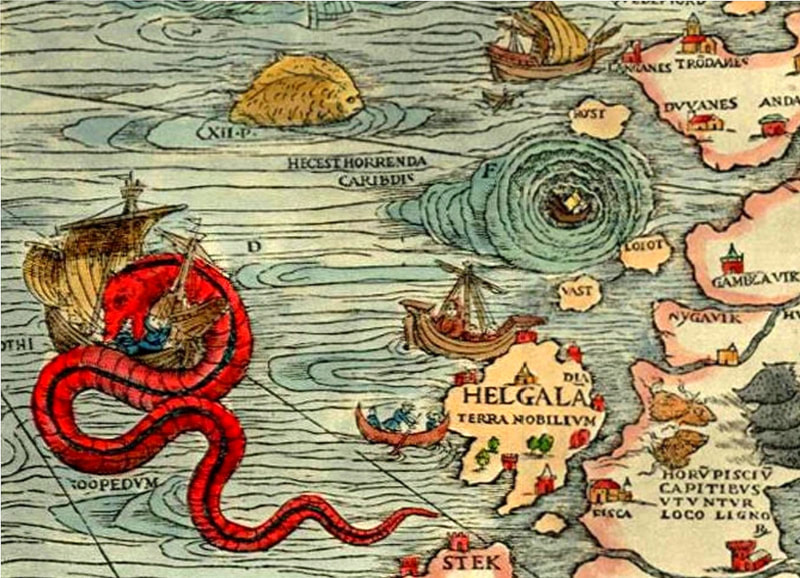

La carte la plus importante en termes de représentation de monstres marins apparaît au XVIe siècle avec le Suédois Olaus Magnus et sa célèbre Carta Marina (1539). Un chef d’œuvre de cartographie et de créativité graphique.

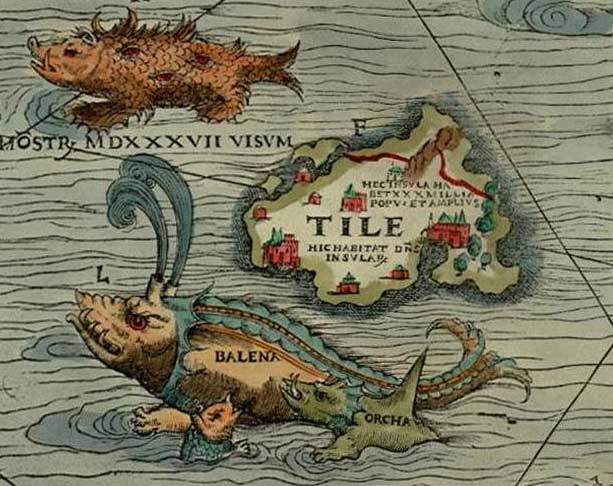

Il s’agit là de la première carte de la Scandinavie proprement dite. Olaus Magnus est le premier à y suggérer un passage Nord-Est. Il s’inspire des connaissances de Ptolémée, de l’œuvre d’astronomes et de descriptions de marins. Sur sa Carta Marina, on peut distinguer des monstres que l’on pourrait apparenter à des baleines (et des hommes allumant un feu sur leur dos…), des « monocéros » (sortes de narvals), des vaches marines, des morses ou des éléphants de mer. On y retrouve également des serpents de mer géants attaquant les navires, des poissons-scie, des cochons de mer ou encore de gigantesques homards mangeurs d’hommes. Les marins à bord de navires de pêche ou de commerce le long des côtes norvégiennes affirment haut et fort avoir vu, au large de Bergen, un serpent-dragon long de plus de quatre-vingt mètres et large de 6 mètres, ayant une longue chevelure noire le long du corps, des crocs acérés et des yeux d’un rouge de braise. Et pourtant, si de nombreuses cartes représentent des animaux fantastiques, aucune ne mentionne d’avertissement faisant allusion à des dragons. Cependant, en 1510, apparaît pour la toute première fois une notation majeure sur un globe terrestre : « Hic Synt Dracones ». Cette référence est notée aux alentours de la côte Sud-Est de l’Asie sur le globe Hunt-Lenox. Il s’agit là de la seule et unique inscription en toutes lettres évoquant des dragons de mer.

Les îles fantômes

Dans son œuvre, Olaus décrit entre autres la fameuse île fantôme de Thulé, où il fait apparaître diverses créatures effrayantes. Tout comme nos monstres marins, les îles fantômes ont toujours fait couler l’encre et titillé l'imagination des marins (surtout dans les tavernes des ports).

Cependant, les îles fantômes ne sont pas une fiction, sur papier du moins... Les cartographes et les marins les ont nommées Avalon, Baltia, Pepys, Satanzes, Thulé... Ces îles sont répertoriées et topographiées par des cartographes ou des marins réputés. Durant des années, voire des siècles, elles demeurent sur les mappemondes, sur les cartes marines et dans les atlas de géographie. Mais lorsque les navigateurs parviennent à l’endroit de leurs coordonnées, ils tournent désespérément en rond, sans jamais les trouver. Même Google Maps y perd le nord. Ces fameuses îles semblent s’être soudainement évaporées. Ces îles se sont-elles déplacées suite à des mouvements sous-marins de plaques tectoniques ? Etaient-elles des bancs de sable qui ont fini par disparaître ? Se sont-elles précipitamment englouties, emportées par un tsunami ou une éruption volcanique marine ? Ou pire, avalées par un de ces fameux monstres des abysses ? Nul ne sait...

L'origine de leur apparition

Une des premières raisons de ce phénomène résulte de la méconnaissance de la géographie d'un lieu ou de la confusion avec d'autres endroits. Par exemple, des parties de continent dont on pensait au départ qu'elles n'étaient qu'une île, n'en voyant que la péninsule. Christophe Colomb n'avait-il pas identifié l'Amérique comme étant les Indes lors de sa découverte ? La Corée fut longtemps considérée comme une île avant qu'on ne la relie à l'Asie, tout comme le Brésil (anciennement nommé Vera Cruz). L'île Pepys, censée se trouver à 230 milles au nord des îles Malouines, est apparue suite à une mauvaise identification des Malouines. Et la liste est longue...

Une seconde éventualité pourrait venir de l’approximation des cartes de l’époque. Les cartes nautiques Portulan ressemblaient à des toiles d’araignée, quadrillées de lignes de couleur indiquant les vents ou les "rhumbs". Les autres signes graphiques les caractérisant étaient les roses des vents et les lieux selon leur importance. Ces tracés formaient ainsi des carrés, des rectangles et des parallélogrammes de couleur, appelés un "marteloire" (de l'italien "mar" : la mer et "teloio" : la toile), sans être pourtant un système de coordonnées ou de projection comme celui des méridiens et des parallèles qui n'apparaîtra que plus tard dans l'histoire de la géographie. Ces portulans étaient à l'époque le symbole d'une connaissance approfondie des mers côtières et du pouvoir commercial et naval d'un royaume. Les portulans étaient basés sur des observations faites à base d'outils assez élémentaires : boussole (indiquant le nord magnétique), sextant et alidade, et pourtant ils étaient remarquablement précis. Ainsi, un des premiers portulans, la carte Pisane, ne déformait la Mer Méditerranée que d'un seul degré (environ 90 km) par rapport à la réalité. Mais toutes ces cartes de navigation ne se targuaient pas d’une telle exactitude. D'où les libertés créatives de certains de leurs auteurs pour y faire apparaître de mystérieuses protubérances dans la mer ou le long des côtes.

Thulé

Une autre explication plausible de la présence d'îles fantômes sur les cartes provient de leur disparition ou d'un oubli de leur découverte au cours des siècles. C'est le cas de l'île de Thulé (ou Tile) décrite par Olaus Magnus. Cette dernière aurait été identifiée au IVe siècle av. J.C. et citée comme telle dans la littérature grecque et romaine, pour ensuite se perdre dans les méandres du temps qui passe. Les écrits classiques en font mention comme d’"une île à six jours de navigation du Nord de la Grande Bretagne et proche de la "mer gelée", où le soleil ne se couche jamais en été". D'autres la placèrent du côté des îles Shetland. La Carta Marina fait mention de cette île, au Nord-Ouest des Îles Orkney. En 1775, le capitaine Cook nomma une île de ce même nom dans le sud de l'océan atlantique, dans l'archipel des îles Sandwich. Clairement, un peu trop au sud...

Thulé fut ensuite référencée comme l'Islande, le Groenland actuel, l'île de Saaremaa en Estonie ou encore celle de Smøla en Norvège. On donna d'ailleurs au nom d’"Ultima Thule" dans le passé la signification de "lieu aux frontières du monde connu". Ce n'est qu'en 1910 qu'un explorateur-anthropologue Groenlandais-Danois, Knud Rasmussen, établit un poste de missionnaires au Nord-Est du Groenland, qu'il nomma "Thulé" (ou "Qaanaaq").

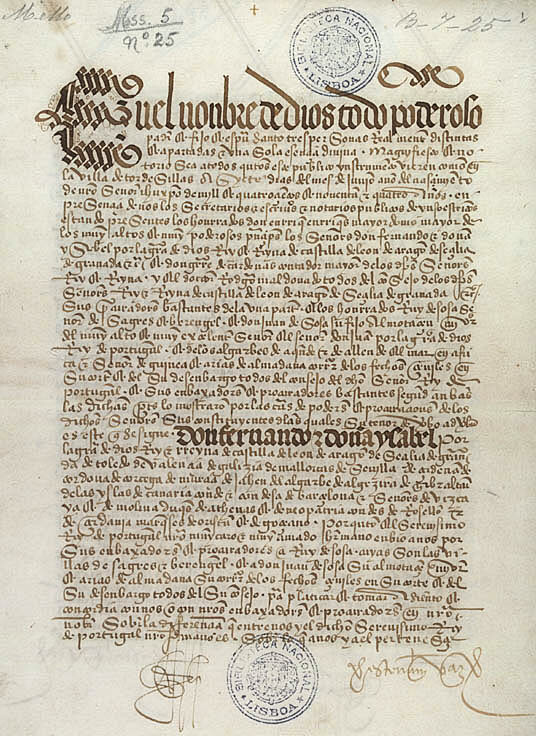

Cartographie de stratèges : « mon royaume pour une carte ! »

Une dernière explication possible de la mention d'îles fantômes serait la propension de certains monarques à "adapter" les cartes marines de manière à étendre leur territoire, à l'époque des grandes découvertes et à l'aube de l'histoire de la cartographie. Dès le traité de Tordesillas en 1494, les cartes sont d’ailleurs considérées comme des secrets d’Etat dans les royaumes du Portugal et d’Espagne. Toute nouvelle découverte fait l’objet d'une discrétion toute particulière lorsqu’il s’agit de la coucher sur le papier. L'agrandissement des zones sous contrôle constituait un atout majeur pour le pouvoir d'un souverain. Le mécénat de grands voyageurs qui affrétaient des navires avec pour mission de découvrir le nouveau monde et d'y planter des comptoirs commerciaux, reste le leitmotiv des grandes explorations. Les courbes de l’Amérique du Sud auraient ainsi, affirme-t-on à tort ou à raison, été «déplacées» de quelques kilomètres pour les besoins du règne lusitanien.

Les Monstres de Mercator

Mais revenons à nos dragons de mer… On connaît Gérard Mercator comme un grand cartographe et le père de la fameuse projection. L’histoire le décrit généralement moins fréquemment comme dessinateur de monstres…

Et pourtant, la carte d’Olaus Magnus va clairement influencer divers cartographes, dont Mercator dans sa création d’un globe terrestre. Dans sa première version, ce dernier comporte onze monstres marins, dont pas moins de sept ont été copiés de la carte nordique. La localisation de ces monstres révèle les croyances de l’époque sur les endroits de la planète regorgeant de merveilles ou de mystères maritimes encore non décryptés. Le Nouveau Monde compte déjà deux monstres exotiques : le lamantin et l’iguane. Au fur et à mesure des découvertes géographiques, les monstres changent d’aspect et de localisation. La majorité des monstres sont représentés dans le Pacifique, quelques-uns dans l’Atlantique et un dans l’Océan Indien. Pas un seul n’apparaît au-delà du cinquantième degré Nord alors qu’il y a amplement la place d’y mettre quelques exemplaires. Au fur et à mesure des versions de son globe et de ses cartes, les proportions des monstres et les régions où ils se trouvent varient. On peut en déduire soit un intérêt déclinant pour les monstres de la part du savant ou tout simplement la diminution du besoin d’enjolivures sur ces cartes pour sa clientèle, sa réputation de cartographe émérite n’étant plus vraiment à faire. Un peu plus tard, son rival Abraham Ortelius, élabore « Le Théâtre du Monde », le premier atlas moderne digne de ce nom. Dans cet ouvrage, il décrit une kyrielle de monstres marins autour de l’Islande, dont de nombreux spécimens (qu’il s’agisse du fameux Kraken ou encore du Roider, une sorte de rorqual…) qui proviennent, à leur tour, de la carte d’Olaus Magnus. Si la géolocalisation de l’Islande y est remarquablement plus précise que celle des cartes précédentes, le foisonnement des monstres barbotant allègrement autour de l’île tendent à indiquer que l’endroit était une région difficilement accessible, à la limite du monde connu. La cartographie du Moyen-Âge et de la Renaissance a été faste en termes de monstres marins. Toutefois, le développement de la navigation, la découverte du monde et de la zoologie, ainsi que le contrôle progressif des hommes sur les océans et leur faune, ont peu à peu éradiqué les dragons des mers, les animaux fabuleux et les autres bestioles chimériques des cartes marines. Etonnamment, à la même époque que les monstres, le graphisme des cartes a foisonné en navires, peut-être pour prouver la capacité des hommes à traverser les océans, pour les encourager à voyager ou à montrer le pouvoir politique de plusieurs royaumes sur certaines régions du monde. Ce n’est que des siècles plus tard que les cartes marines se sont rationnalisées, pour ne plus devenir que des atlas de géographie ou des outils de navigation purement pragmatiques.

© Totalité des photos (Carta Marina, Olaus Magnus - Bibliothèque nationale de Suède, Globe Hunt-Lenox - New York Public Library, L’Aspidochelone - Bibliothèque Royale du Danemark, Atlas portulan, Italie - Joan Martines, Carte nautique des Frères Pizzigani - Bibliothèque palatine, Theatrum Orbis Terratum, Abraham Ortelius - British Library, Sea Monsters on Medieval & Renaissance Maps – Chet Van Duzer, Bestiaire Médiéval – Bibliothèque de Valenciennes)

Le 20 septembre 1519, embarque un navigateur portugais au service de la couronne espagnole pour un premier tour du monde. Fernão de Magalhães (Fernand de Magellan) largue les amarres du nord de Cadix pour une incroyable traversée de trois ans autour du monde. Un billet en l'honneur du 500e anniversaire de son exploit, ce dimanche.

Deux Mondes en Un

Nous sommes au début du XVIe siècle. Remettons-nous un instant dans le contexte politico-géographique de l'époque. Le monde maritime se retrouve séparé en deux parties, entre les royaumes respectifs de Castille (Espagne) et du Portugal. Cette scission est actée dans le Traité de Tordesillas (1494). Ce traité sépare les territoires entre les deux grandes puissances : les îles Canaries reviennent à l'Espagne. Tandis que Madère, Porto Santo, les Açores, les îles du Cap Vert ainsi que le royaume de Fès (Maroc) et le droit de navigation au sud du parallèle des Canaries sont acquis au Portugal. Ce traité vise également à résoudre les conflits liés à la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Il a ainsi une incidence considérable sur la géopolitique qui en suivra : l'Amérique est cédée à l'Espagne dans sa totalité. Cependant, lorsque Pedro Cabral découvre le Brésil en 1500, ce dernier est alors attribué au Portugal, en partie d'abord, puis dans sa globalité.

Inutile de dire que les autres puissances navales européennes (anglaises, françaises, hollandaises... ) ne voient pas ce partage d'un bon oeil. Ces découvertes leur ôtent tout accès aux richesses exotiques du Nouveau Monde. C'est d'ailleurs une des motivations qui va pousser la France à financer ultérieurement l'expédition de Jacques Cartier vers le Canada, pour y avoir légitimement droit en tant que "découvreur d'une terre libre d'attache". Aucun autre Etat ne reconnaît donc le Traité de Tordesillas. Mais la supériorité navale des deux royaumes concernés leur permet d'en jouir durant un petit siècle.

© Photos – Wikipedia

Mais revenons à Magellan. Après diverses navigations vers les Indes, le Maroc et Malacca (où il compte un ami proche), Magellan ne rêve que de repartir en mer. Il ne se trouve plus en termes trop amicaux avec son souverain lusitanien suite à de sombres histoires militaires et de conflits financiers. Il a donc besoin de se refaire une réputation, des honneurs et une fortune...

Voyons voir... Quel est donc le bien le plus précieux à posséder, se demande le navigateur ? Écus sonnants et trébuchants ? Rubis, topazes et émeraudes ? Fines soieries et brocarts ? Ou seraient-ce ces fameuses plantes odorantes que l’on nomme “épices” ? Cannelle, girofle, poivre, muscade et tant d’autres joyaux olfactifs. Certains aux vertus médicinales, analgésiques, esthétiques ou encore tout simplement culinaires. Et surtout leur juteux potentiel commercial.

En secret, le navigateur rêve d'atteindre la fameuse "île aux épices" (l'archipel des Moluques, dans l'est de l'Indonésie) en empruntant une route par l'ouest. Il prend des contacts et son projet mûrit peu à peu. En 1518, il soumet son projet au futur Charles Quint, qui n’a encore que dix-huit ans à l'époque. Pour obtenir le soutien de la couronne castillane, Fernand compte sur les ambitions latentes de l’Espagne d’ouvrir la route occidentale des Indes. Avec succès. Il est nommé commandeur de l'ordre de Santiago. Il se voit octroyer le monopole sur la route découverte pour une durée de dix ans ainsi qu’une série de nominations et rétributions financières. Il affrète ainsi cinq navires pour partir à la découverte du royaume des épices. Après pas mal de pérégrinations et de complications, le jour du départ est fixé au 20 septembre 1519, à Sanlúcar.

© Photos – Pixabay.com

Premier Tour du Monde

Victoria, Santiago, Trinidad, San Antonio et Concepçion. Cinq solides nefs (appelées « caraques ») avec, répartis à leurs bords respectifs, 237 hommes dont seulement... 18 reviendront. Des vivres pour deux ans de voyage. Et des rêves pleins les yeux pour larguer les amarres. A bord d’un des navires, se trouve un chroniqueur italien du nom d’Antonio Pigafetta. Pigafetta fera partie des survivants et narrera de manière très complète tout le récit du voyage d’exploration dans un journal de bord dont il reste aujourd’hui quatre copies de l’original perdu (trois en français à Paris et une en italien à Milan).

« Pendant cet espace de trois mois et vingt jours nous parcourûmes à peu près quatre mille lieues dans cette mer que nous appelâmes Pacifique, parce que durant tout le temps de notre traversée nous n’essuyâmes pas la moindre tempête. Nous ne découvrîmes non plus pendant ce temps aucune terre, excepté deux îles désertes, où nous ne trouvâmes que des oiseaux, et des arbres, et par cette raison nous les désignâmes par le nom d’îles Infortunées. (…) Je ne pense pas que personne à l’avenir veuille entreprendre un pareil voyage. »

(Extrait de Premier voyage autour du monde par Antonio Pigafetta sur l’escadre de Magellan, édition H.J. Jansen, 1800- 1801, Bibliothèque Nationale de France - orthographe de l'édition de 1801)

Des Canaries, la flotte met le cap sur le Brésil. Ils atteignent la baie de Santa Lucia (aujourd’hui Rio de Janeiro) après quatre mois de navigation. De là, ils décident de contourner le continent par le sud en faisant une escale en Patagonie durant la mauvaise saison. Mais sans succès. Après avoir fait face à une mutinerie (Magellan est détesté par ses équipages) et l’échouage d’un des navires, ils cherchent alors un passage vers l’ouest. C’est ainsi que les équipages découvrent un détroit par lequel ils traversent le continent. Leur transit à travers les terres inhospitalières dure plus d’un mois.

« Pendant la traversée du détroit, les marins aperçoivent de nombreuses fumées à l'intérieur des terres. La Tierra del Humo (en français : Terre des Fumées) qui apparaît sur les cartes postérieures au voyage, devient plus tard la Tierra del Fuego (Terre de Feu). Le détroit, nommé d’abord « chenal de Tous-les-Saints », prend rapidement le nom de détroit de Magellan en l’honneur du navigateur » (source : Wikipedia)

Une fois arrivés au Pacifique (ainsi nommé en raison des circonstances particulièrement calmes de navigation), il faut aux navires restants presque quatre autres mois pour rejoindre les Philippines. Rationnement, manque d'eau potable et de vivres, scorbut et maladies n’épargnent pas les hommes de Magellan. À Mactan, une bataille éclate avec la population locale qui refuse de se soumettre aux conquistadors. Magellan est grièvement blessé par une flèche empoisonnée. Il succombera à cet épisode fin avril 1521 sans encore avoir pu atteindre sa destination finale.

L’équipage restant de la Victoria met le cap sur Bornéo sans son capitaine et parvient enfin à la Terre promise des Moluques quelques quatre mois plus tard. Ils peuvent enfin y remplir leurs cales du trésor d’épices tant convoité. Les marins restants prennent ensuite le chemin du retour vers l’Espagne, à travers l’Océan Indien et le Cap de Bonne Espérance. Il parviendront à leur port de départ en septembre 1522, leur précieux chargement à bord, mais épuisés et ruinés par les pertes encourues en chemin. Bref, le commerce résultant de leur pérégrinations ne donnera pas les résultats escomptés. C’est la première fois dans l’histoire que des marins font un tour du monde complet. “Jamais le monde n'a été aussi grand qu'au lendemain du périple de Magellan” (Pierre Chaunu)

© Photos – Wikipedia

Il faudra attendre 58 ans avec Francis Drake pour une nouvelle circumnavigation en 1580. Et 1769 pour qu’une première femme, Jeanne Baret, en réitère l’exploit. Chaque fois en deux à trois ans de navigation. Aujourd’hui, les tour du mondistes à la voile le réalisent en quelques... 40 jours (notamment le trimaran IDC3 avec Françis Joyon en 2017). Un peu comme si le monde s'était mis à tourner plus vite avec les années, autour des bateaux.

Grâce aux explorations de Magellan et de ses hommes (et bien d'autres ayant poursuivi cette quête ensuite), ces délicieux épices exotiques peuvent aujourd'hui venir flatter votre palais et vos sens. Je vous laisse dès lors rêver autour d'un bon plat (épicé à souhait) de projets de tour du monde et qui sait, serez-vous le prochain détenteur d'un nouveau record... Un excellent dimanche à tous !

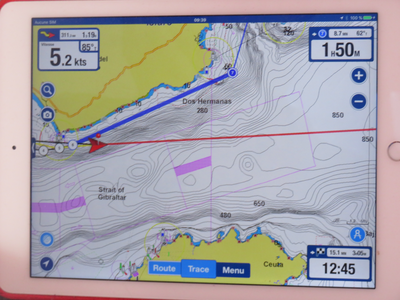

”All ships, all ships, all ships. This is Tarifa marina, Tarifa marina, Tarifa marina. This is an emergency call. A rib containing a number of people is currently sailing across the zone. All vessels in their neighbourhood are requested to lend immediate assistance if circumstances prove necessary.... »

Voici bientôt deux heures que la VHF diffuse en boucle ce message. En espagnol, que je comprends à demi mais que mes compagnons à bord maîtrisent parfaitement. Puis dans un anglais sommaire aux consonances hispaniques. Le jour se lève. Nous arrivons à cet endroit mythique à la pointe de l’Europe. Ce petit bras de mer entre deux continents. À bâbord, l’Europe et ses rivages brûlés par le soleil estival. À tribord, l’Afrique et ses splendides montagnes qui se profilent dans la brume matinale.

La vue est imprenable. Entre les monts brumeux de l’Atlas et les côtes andalouses, nous avons l’impression de nous trouver au bout du monde. Ou plutôt, au début du monde... Au loin derrière, le cap portugais de Saint Vincent, pointe mythique d’où partirent jadis les navigateurs à la découverte du Nouveau Monde et de l’Océan Atlantique, que nous venons de traverser. Puis, l’anse de la baie de Cadix, la belle. Au loin devant, l’entrée vers le Monde du Milieu et la mer des navigateurs carthaginois et phéniciens, Ulysse et les autres. Une expérience fabuleuse. Un sentiment de faire partie de ces grands navigateurs de cet univers.

© RevesdeMarins

Quelque voiliers derrière. Un peu moins devant nous. Une bonne brise, en poupe, juste ce qu’il nous faut pour pouvoir franchir le fameux détroit qui nous attend quelques milles plus loin sous son célèbre rocher aux singes avant qu’Eole ne décide de changer à nouveau de direction et en bloque, pour quelques jours, l’entrée aux marins venant de l’Ouest. À bâbord, la navette Tarifa-Tanger, écarlate et vrombissante. Le code D, notre ersatz de spinnaker, orangé de la lumière du Levant, nous guide sans faille vers l’Est. Notre périple va bientôt se terminer.

A tribord, le rail des cargos. Ils se suivent à la queue leu-leu. Les uns plus gigantesques que les autres. Et de temps à autre, un preux et intrépide voilier ou catamaran lilliputien qui se risque à venir s’insérer entre eux dans la file des Titans. Nous avons beau scruter les flots avec les jumelles, pas de trace de ce fameux radeau itinérant au milieu de cette petite flaque que représente le territoire nautique reliant le Maroc au Sud de l’Espagne. Encore des malheureux qui tentent leur chance vers l’Europe et la soi-disant Terre Promise.

Vient alors la question : “Et si en fin de compte, nous croisons leur route et les apercevons, alors que faire ??? “. Je regarde mes compagnons de bord avec un regard empli d’incertitude. Mon cœur me dit : “On ne peut tout de même pas les laisser voguer ainsi, au petit bonheur la chance (ou au grand malheur la malchance, serait-il plus approprié de dire dans ce cas... ) ! Peut-on les prendre à bord? Les réchauffer, les nourrir, les rassurer? “. Mais la réponse sensée et rationnelle est différente... Les aider, oui, mais à distance. Ne pas les laisser monter à bord pour éviter le danger. Le risque de chavirer par le poids ou la gîte incontrôlée. Pire, le risque, bien réel, qu’ils se noient en tentant de rejoindre le voilier. Le risque de violence et de gestes désespérés. Se tenir à une distance de sécurité tout en les gardant à vue et prévenir les autorités côtières en urgence via la VHF. Et espérer qu’un cargo plus grand et plus solide que notre frêle voilier, capable de les accueillir, les fasse monter à bord pour les amener à une destination côtière où ils pourront trouver asile. Reflexion déconcertante.

Je me demande pourquoi les gardes-côtes de Tarifa continuent à inviter les navires croisant au large à porter assistance à ce rafiot au lieu d’agir eux-mêmes et de leur venir en secours. Puis, je me souviens... La crise des migrants. La fameuse crise ou les pays, les uns après les autres refusent l’asile aux migrants clandestins qui tentent de rallier le continent du Nord au départ de l’Afrique ou du Moyen-Orient. Et l’Espagne en fait partie. “Not in my backyard... Pas chez nous... “. Les autorités portuaires locales n’ont sans doute pas obtenu l’autorisation de les ramener à quai.

Alors, tour d’abord ballottés par les flots, ensuite ballottés par les politiques, ces marins malgré eux, attendent et attendent encore que les décideurs de ce monde de nantis décident de leur sort et qu’une nation limitrophe daigne enfin accepter de les accueillir dans leurs ports ou de les renvoyer d’où ils viennent pour, dans les deux cas, un avenir on ne peut plus incertain. Les mal-aimés, les mal-venus, les mal-reçus. Et pourtant, la traversée de la Méditerranée et la migration à tout prix n’est pas forcément la solution miracle... Et les loups aux longues dents sans scrupules font légion parmi les passeurs.

Après de longs jours de discussions parlementaires et de négoce humain (la traite des hommes ne serait-elle donc pas encore un trait du passé?), Malte accepte enfin de recueillir les navigateurs sous conditions strictes, Cependant, Malte est bien loin de l’endroit où nous nous trouvions. Quasiment impossible à rejoindre sur une embarcation de fortune...

Très bientôt, je serai à nouveau en mer, en navigation cette fois-ci entre la Sicile et les îles éoliennes... Encore un endroit où le hasard nous fera, qui sait..., là également croiser un radeau de la Méduse, en route probablement vers l’Italie. Quelque part, la peur en moi me fait appréhender telle rencontre pour ne pas avoir à décider. Néanmoins, j’espère, tout de même, le cas échéant, pouvoir agir au mieux avec mes compagnons de bord pour les aider, sans mettre l’équipage (ni le leur, ni le nôtre) en danger et prendre les bonnes décisions pour tous.

Nous ne saurons pas ce qu’il est advenu de ce petit bateau clandestin croisé à Tarifa. J’espère qu’ils ont eu cette chance de pouvoir accoster sains et saufs sur un rivage bienveillant et leur souhaite le meilleur.

Ce billet ne se veut ni juge ni polémique politique ou économique quant à la crise des migrants. Il reflète simplement une question humaine, à laquelle nous pourrions tous nous trouver confrontés un jour, en mer ou ailleurs.

Sur cette réflexion, je vous souhaite un excellent dimanche. |

AuteurArchives

August 2023

Catégories

All

Suivez Rêves de Marins sur Twitter

|

RSS Feed

RSS Feed